SONYのフルサイズミラーレスカメラ「α7」シリーズは、性能と価格のバランスに優れたモデルとして、多くのカメラファンから支持を集めています。現行モデルのα7IVも高い評価を得ていますが、その後継機であるα7Vの登場を心待ちにしている方も多いのではないでしょうか。

SONYα7Vはどう変わるのか、という疑問に応えるため、この記事では最新の噂や予測情報を基に、その進化の全貌を徹底的に解説します。具体的には、カメラの心臓部である新センサー性能の進化から、連写速度と処理性能の向上、AI技術を活用したAFシステムの強化ポイント、そしてプロの現場でも求められる動画撮影機能の進化予測まで、多岐にわたる情報を網羅します。

さらに、EVFと液晶モニターの改良点や、ボディデザインと操作性の変化といった使い勝手に関わる部分、さらにはバッテリー持続時間の改善や通信機能と新しい接続性に至るまで、詳細に掘り下げていきます。現行のα7IVからの進化点比較を通じて、その飛躍を具体的に示し、最後に気になる発売時期と価格予想についても考察します。

※この記事はα7V正式発表前の「噂・予想」をまとめた内容です。

正式発表後のスペック・レビュー・α7IVやR6III/Z6IIIとの比較は、こちらの記事で詳しく解説しています:

- α7Vに搭載が噂される最新の性能やスペック

- 現行モデルα7IVからどの点が進化するのか

- 競合他社モデルとの詳細な性能比較

- 予想される発売時期と価格帯の最新情報

性能予測で見るSONYα7Vはどう変わる?

- 注目の新センサー性能の進化とは

- 連写速度と処理性能の向上を予測

- AI搭載?AFシステムの強化ポイント

- 動画撮影機能の進化予測を徹底解説

- α7IVからの進化点比較で見る変化

注目の新センサー性能の進化とは

SONY α7Vの最も大きな注目点であり、性能を決定づける核となるのが、新しく搭載されるイメージセンサーです。結論から言うと、α7Vのセンサーは単なる画素数の向上ではなく、「読み出し速度の劇的な向上」が最優先課題とされています。

その理由は、現行モデルα7IVが抱える最大の弱点にあります。α7IVのセンサーは、読み出し速度が比較的遅いため、電子シャッター使用時に被写体が歪んでしまう「ローリングシャッター現象」が目立ちました。また、画質劣化のないロスレス圧縮RAWでの連続撮影が約6コマ/秒に制限されるなど、スピード性能に課題を抱えていたのです。

一方で、ニコン Z6 IIIをはじめとする競合他社は、センサーの読み出し速度を大幅に高めた「部分積層型センサー」を搭載し、この価格帯のカメラに求められる基準を大きく引き上げました。このような市場の変化に対応するため、α7Vにも同様の技術、つまり部分積層型CMOSセンサーが採用される可能性が極めて高いと考えられます。この技術は、センサー自体に一部の高速処理回路を組み込むことで、完全な積層型センサーほどの高コストをかけずに、読み出し速度を飛躍的に向上させることができます。

画素数については、α7IVと同じ3300万画素を維持するという説と、約4400万画素まで高画素化するという説が存在し、情報は錯綜しています。しかし、どちらの解像度が採用されるにせよ、センサーの高速化が実現されることはほぼ間違いないでしょう。これにより、ローリングシャッター歪みの抑制、実用的なサイレント撮影、そして高画質を維持したままでの高速連写が可能になり、α7IVの弱点を根本から解消する、 基礎的なアップグレードとなる見込みです。

連写速度と処理性能の向上を予測

センサーの高速化は、カメラの頭脳である画像処理エンジンと連携することで、連写性能と全体的な処理能力の向上に直結します。α7Vでは、センサーとプロセッサーの刷新により、α7IVを大きく凌駕するパフォーマンスが期待されています。

具体的には、ロスレス圧縮RAWでの連続撮影速度が、α7IVの実用的な速度である約6コマ/秒から、最大で約20コマ/秒まで向上するとの予測があります。これが実現すれば、単純計算で3倍以上の高速化となり、これまで捉えきれなかった野生動物やスポーツの一瞬の動きも、高画質のまま切り取ることが可能になります。これは、α7シリーズがスタンダードモデルでありながら、より本格的な動体撮影にも対応できるオールラウンダーへと進化することを意味します。

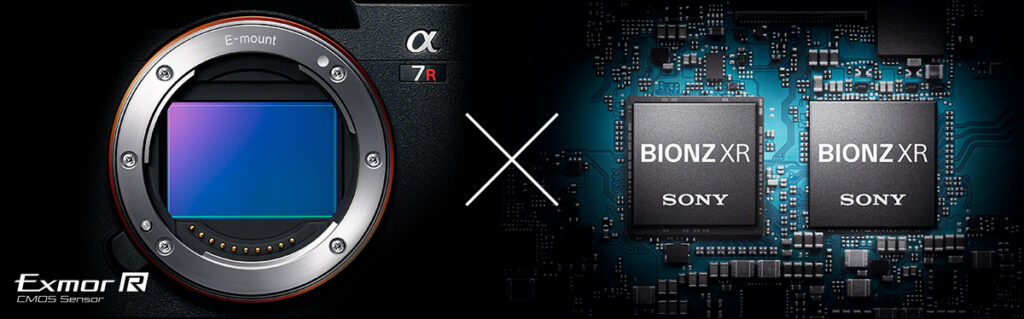

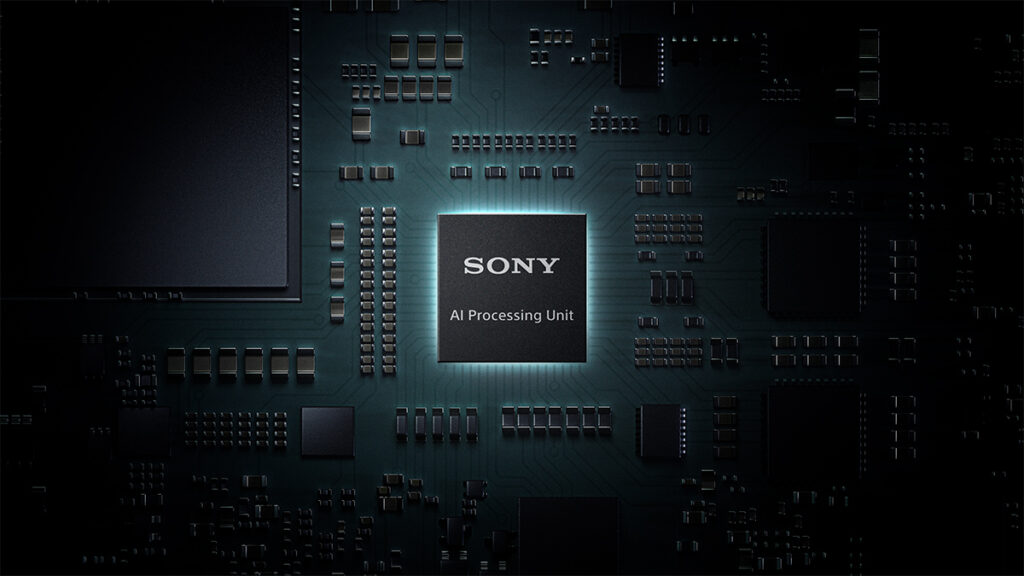

この飛躍的な性能向上を支えるのが、最新の画像処理エンジン「BIONZ XR」と、後述する専用の「AIプロセッシングユニット」です。BIONZ XRは既にα7IVにも搭載されていますが、より高速なセンサーからの膨大なデータを遅延なく処理するために、さらなる最適化が図られると考えられます。

また、新しいプロセッサーの恩恵は連写速度だけに留まりません。メニュー画面の操作レスポンス、撮影した画像の再生速度、連続撮影後のバッファクリア時間など、カメラ操作全体の快適性が向上します。プロフェッショナルの現場では、こうした細かなレスポンスの良さが撮影リズムを維持し、集中力を途切れさせないために非常に大切です。α7Vは、目に見えるスペックだけでなく、撮影体験全体の質を向上させるモデルになるでしょう。

AI搭載?AFシステムの強化ポイント

α7Vのオートフォーカス(AF)性能は、専用の「AIプロセッシングユニット」を搭載することにより、革命的な進化を遂げると予測されています。これは、既にα7R Vやα6700といった上位モデルやAPS-C機で実績のある技術であり、ついにα7シリーズのスタンダードモデルにも搭載されることが確実視されています。

従来のAFシステムが主に顔や瞳の色やパターンを認識していたのに対し、AIプロセッシングユニットは被写体の骨格情報までを推定して認識します。これにより、人物が後ろを向いたり、顔が障害物で隠れたりした場合でも、体全体の動きから被写体を見失うことなく、粘り強くピントを合わせ続けることが可能になります。

さらに、認識できる被写体の種類も大幅に拡充される見込みです。人間や動物、鳥といった基本的な被写体に加え、昆虫、車、電車、飛行機まで、より詳細かつ多様な被写体をカメラが自動で認識し、最適なピント合わせを行います。これにより、撮影者は構図やシャッターチャンスに集中でき、AF操作の負担が大幅に軽減されるでしょう。

このAIチップは、AF性能の向上以外にも、カメラの様々な機能に好影響を与えます。例えば、人物の肌領域を正確に認識して露出を最適化する自動露出アルゴリズムや、光源をより正確に判断するオートホワイトバランスの精度向上にも貢献します。また、動画撮影時には、被写体を自動で追尾して構図を調整する「オートフレーミング」のような、インテリジェントな機能の実現も期待できます。このように、AIプロセッシングユニットの搭載は、単なるAF性能の向上に留まらず、カメラをより賢い撮影アシスタントへと昇華させる、プラットフォームレベルでの重要なアップグレードと言えます。

動画撮影機能の進化予測を徹底解説

α7Vは、動画クリエイターからも大きな期待が寄せられており、その動画性能は競合の動向を強く意識した、大幅なスペックアップが予測されます。最も大きな改善点は、4K/60p撮影時のクロップ問題の解消です。

α7IVでは、4K/60pで撮影する際に、画角が約1.5倍にクロップ(拡大)されてしまうという仕様が、多くのユーザーから不満点として挙げられていました。これは、広角レンズを使っても意図した画角で撮影できないというデメリットを生んでいました。一方、キヤノン EOS R6 Mark IIやニコン Z6 IIIといった競合モデルは、既にクロップなしの4K/60p撮影に対応しています。

このため、α7Vが市場で競争力を保つには、クロップなしの4K/60p撮影への対応は必須条件と言えます。予測では、センサーの全幅(7K以上に相当)から得られる豊富な情報を凝縮して高画質な4K映像を生成する「オーバーサンプリング」による、クロップなし4K/60pが実現されると見られています。

さらに、より滑らかなスローモーション映像を実現する4K/120p撮影への対応も噂されています。ただし、このモードではデータ処理量が膨大になるため、若干のクロップが発生する可能性は残ります。また、ニコン Z6 IIIが内部RAW動画記録に対応したことを受け、α7Vが6K解像度での記録に対応する可能性も指摘されていますが、SONYは自社のシネマカメラライン「FXシリーズ」との差別化を図るため、内部RAW記録の搭載には慎重になるかもしれません。

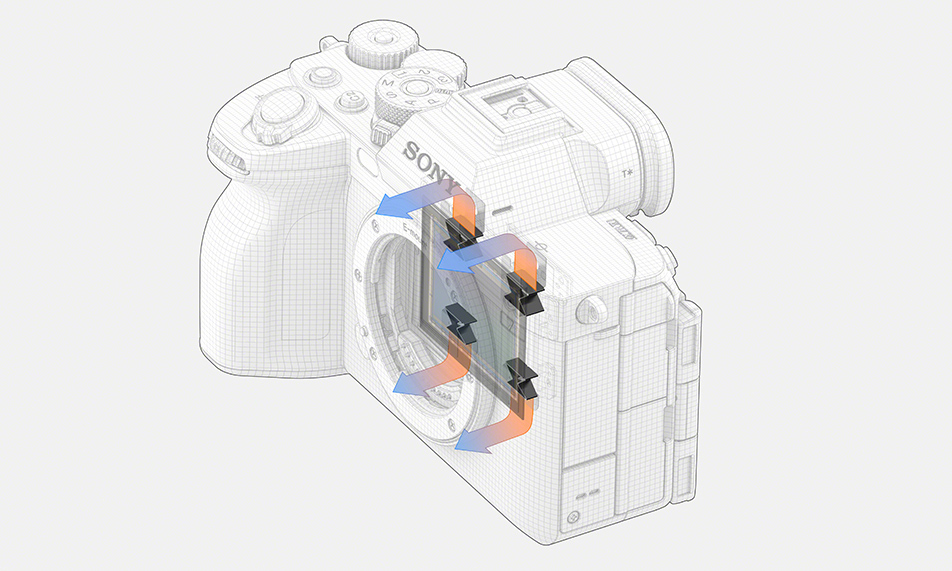

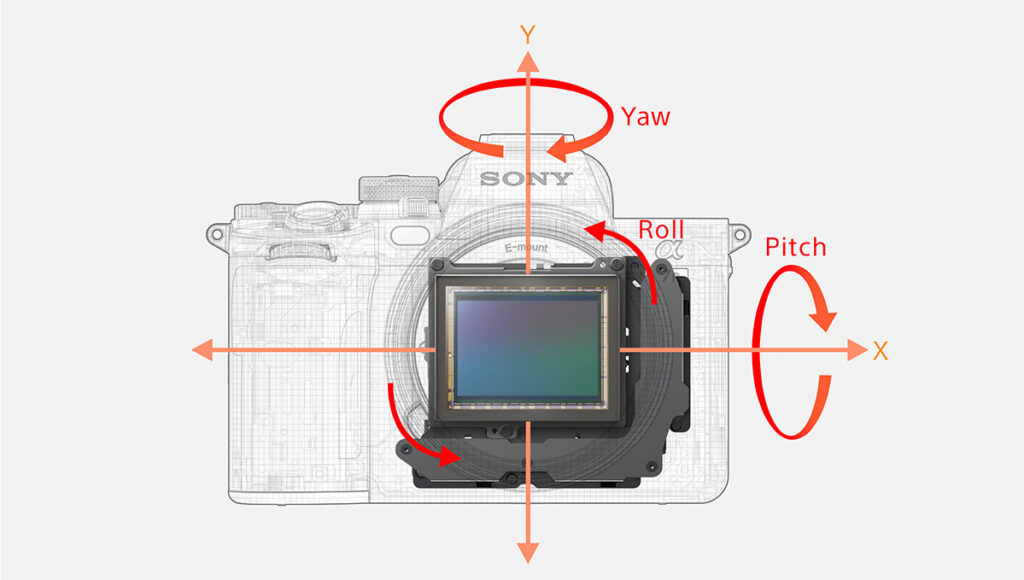

これらのスペック向上に加え、前述のセンサー高速化によるローリングシャッター歪みの軽減や、α7R Vから継承されると噂される8段分の強力なボディ内手ブレ補正(IBIS)により、動画の基本品質も大きく向上するでしょう。α7Vは、これまでのα7シリーズが持っていた意図的な機能制限を打ち破り、ハイブリッドシューターのための新たな基準を打ち立てるカメラになる可能性を秘めています。

α7IVからの進化点比較で見る変化

α7Vが、現行モデルのα7IVからどれほどの飛躍を遂げるのか、予測されるスペックを基に比較してみましょう。以下の表は、主要な機能における進化のポイントをまとめたものです。

| 機能 | Sony α7V (予測) | Sony α7IV (現行) |

| センサー技術 | BSI CMOS (部分積層型) | BSI CMOS |

| AIユニット | 専用AIプロセッシングユニット搭載 | なし |

| 最大連写速度 (ロスレスRAW) | 約20コマ/秒 | 約6コマ/秒 |

| ボディ内手ブレ補正 | 8.0段 | 5.5段 |

| AF被写体認識 | 人、動物、鳥、昆虫、車/列車、飛行機 | 人、動物、鳥 |

| 4K/60p クロップ | なし | 1.5倍 |

| 液晶モニター | 4軸マルチアングル | 3軸バリアングル |

| EVF解像度 | 576万ドット (可能性あり) | 368万ドット |

この表から明らかなように、α7Vはほぼ全ての面でα7IVを上回る性能を持つと予測されています。

特に注目すべきは、連写速度が3倍以上に向上し、AIユニットの搭載によってAFの被写体認識能力が格段に進化している点です。これにより、これまでα7シリーズが苦手としていた動きの速い被写体に対しても、高いレベルで対応できるようになります。

動画性能においても、最大の不満点であった4K/60pのクロップが解消されることで、より自由な映像表現が可能となります。また、手ブレ補正の強化や、後述する新しい4軸マルチアングル液晶モニターの採用は、手持ちでの撮影を多用するビデオグラファーにとって大きなメリットとなるでしょう。

これらの進化は、α7Vが単なるマイナーアップデートではなく、α7IVの弱点を克服し、市場の要求に応える形でフルモデルチェンジに近い進化を遂げることを示唆しています。

|

|

新品価格 |

![]()

使い勝手は?SONYα7Vはどう変わる?

- EVFと液晶モニターの改良点を分析

- ボディデザインと操作性の変化を考察

- 気になるバッテリー持続時間の改善は

- 通信機能と新しい接続性の可能性

- 気になる発売時期と価格予想まとめ

- 結論としてSONYα7Vはどう変わるのか

EVFと液晶モニターの改良点を分析

カメラの使い勝手を大きく左右するのが、ファインダー(EVF)と液晶モニターです。α7Vでは、これらの表示系においても着実なアップグレードが期待されています。

4軸マルチアングル液晶モニターの採用

最も大きな変更点として予測されているのが、液晶モニターに「4軸マルチアングル機構」が採用されることです。これは、既に上位モデルのα7R Vで採用され、高い評価を得ている仕組みです。

従来のバリアングル液晶が横に開いてから回転するのに対し、4軸マルチアングル液晶は、従来のチルト式の動き(上下方向)とバリアングル式の動き(横方向への展開・回転)を両立させています。これにより、静止画撮影で多用されるウエストレベルやローアングルでの撮影時には素早くチルトで対応し、自撮りや縦位置での動画撮影時にはバリアングルとして使えるため、静止画と動画の両方を撮影するハイブリッドシューターにとって、まさに「理想のモニター」と言えるでしょう。リークされた画像からもこの機構の搭載は確実視されており、撮影の自由度を大幅に向上させるポイントとなります。

EVFの高精細化

電子ビューファインダー(EVF)も、より高精細なものにアップグレードされる可能性があります。α7IVの368万ドットのパネルから、競合のニコン Z6 IIIと同等の576万ドットのパネルへと進化するとの噂があります。

EVFの解像度が向上すると、被写体の細部までより鮮明に確認できるようになり、マニュアルフォーカス時のピント合わせが容易になります。また、表示が滑らかになることで、動いている被写体を追う際の快適性も向上します。撮影への没入感を高める上で、EVFの品質は非常に大切であり、このアップグレードが実現すれば、ユーザーの満足度は大きく高まるはずです。

ボディデザインと操作性の変化を考察

α7Vのボディデザインは、抜本的な変更ではなく、現行モデルの良さを引き継ぎつつ、洗練された進化を遂げると見られています。リークされた画像からは、α9 IIIやα1 IIで採用された新しい大型グリップではなく、α7IVやα7R Vに近い、比較的コンパクトなフォームファクターを維持することが示唆されています。

これは、α7シリーズが「コンパクトなフルサイズ」というアイデンティティを保ち続けるという、SONYの意図的な製品戦略の表れかもしれません。大型のプロ用レンズを多用するユーザーは上位モデルへ、携帯性を重視するユーザーはα7Vへ、という棲み分けを維持する狙いがあると考えられます。

操作性に関しては、基本的なボタンレイアウトは踏襲しつつも、細かな改良が加えられる可能性があります。例えば、上位モデルで採用されているコントロールホイールの形状変更などが考えられますが、α7IVユーザーであれば違和感なく移行できる操作性が確保されるでしょう。

記録メディア用のスロットは、α7IVと同様に、高速な「CFexpress Type Aカード」と、広く普及している「SD UHS-IIカード」の両方に対応したデュアルスロットが継続して採用されることが確実です。これにより、高速連写時の書き込み速度と、データのバックアップという両方のニーズに応えることができます。また、外部モニターへの出力などで重要なHDMI端子は、耐久性の高いフルサイズのものが引き続き搭載されると期待されます。全体として、α7Vは革命的なデザイン変更よりも、使いやすさを重視した堅実な進化を選ぶ可能性が高いと言えます。

|

|

SONY(ソニー) 標準ズームレンズ フルサイズ FE 20-70mm F4 G Gレンズ デジタル一眼カメラα[Eマウント]用 純正レンズ SEL2070G 新品価格 |

![]()

気になるバッテリー持続時間の改善は

ミラーレスカメラを選ぶ上で、バッテリーの持続時間は非常に重要な要素です。α7Vでは、現行のα7IVと同様に、大容量バッテリーである「NP-FZ100」が採用されると見られています。

ただし、注意が必要な点もあります。α7Vには、前述の通り高性能なAIプロセッシングユニットが新たに搭載されます。上位モデルのα7R Vの例を見ると、このAIチップは常時稼働して被写体認識などを行うため、電力消費が増加する傾向にあります。そのため、同じバッテリーを使用していても、α7IVと比較して撮影可能枚数が若干減少する可能性も否定できません。

もちろん、SONYもこの点は認識しているはずです。画像処理エンジン「BIONZ XR」の省電力性能の向上や、カメラ全体の電力管理を最適化することで、機能が向上しつつも、実用的なバッテリーライフを維持する努力がなされるでしょう。

劇的なバッテリー持続時間の向上は期待しにくいかもしれませんが、少なくともα7IVと同等レベルのスタミナは確保されると考えるのが現実的です。長時間の撮影が予想される場合は、予備バッテリーを準備しておくという基本的な運用は、α7Vにおいても変わらず大切になるでしょう。

|

|

新品価格 |

![]()

通信機能と新しい接続性の可能性

現代のカメラにとって、撮影したデータをいかにスムーズに転送・共有できるかという通信機能も、性能の一部と言えます。α7Vでは、この点においても現代的なアップデートが期待されます。

Wi-Fi機能については、より高速で安定した通信が可能な新しい規格に対応する可能性があります。一部の噂では、最新規格である「Wi-Fi 6E」への対応も示唆されており、これが実現すれば、大容量のRAWデータや4K動画ファイルも、これまでより短時間でスマートフォンやPCに転送できるようになります。

また、プロの現場で求められるFTP転送機能についても、より安定かつ高速なものへと改良が加えられるでしょう。Bluetooth機能も、スマートフォンとの常時接続をより省電力で行えるよう最適化され、撮影した場所の位置情報をスムーズに記録する機能などが強化されると考えられます。

USB端子は、引き続きUSB Type-Cが採用され、高速なデータ転送とUSB-PD(Power Delivery)による充電・給電に対応することが確実です。これにより、モバイルバッテリーを使用しながらの長時間撮影や、タイムラプス撮影などがより行いやすくなります。確実な情報が少ない部分ではありますが、カメラと他のデバイスとの連携を強化する方向での進化が見込まれます。

気になる発売時期と価格予想まとめ

多くのユーザーが最も知りたい情報である、α7Vの発売時期と価格について、最新の予測情報をまとめます。

発売時期の予測

当初は2025年の早い段階での発表も噂されていましたが、最新の情報では、2025年の10月から11月頃に正式発表され、実際の出荷・発売は2026年の第1四半期(1月〜3月)になるという見方が最も有力です。半導体の供給状況や、競合他社の動向を見極める戦略的な理由から、当初の計画より少し後ろ倒しになっている可能性があります。

価格の予測

価格については、α7IVの発売時価格(約2,500ドル)から若干の値上げとなることが予想されています。多くの情報筋は、ボディ単体で2,800ドルから3,000ドル前後になると見ています。日本円での実売価格は、為替レートにもよりますが、おおよそ40万円台前半から半ばになる可能性が高いでしょう。

機能が大幅に向上していることを考えれば、この価格設定は妥当な範囲と言えるかもしれません。

競合モデルとの比較

α7Vが登場する市場には、強力なライバルが存在します。以下の表は、主要な競合モデルとのスペックを比較したものです。

| 機能 | Sony α7V (予測) | Nikon Z6 III | Canon EOS R6 Mark II |

| センサー技術 | BSI CMOS (部分積層型) | BSI CMOS (部分積層型) | CMOS (Dual Pixel AF) |

| 有効画素数 | 33MP or 44MP | 24.5MP | 24.2MP |

| 最大連写速度 (電子) | 約20コマ/秒 | 20コマ/秒 | 40コマ/秒 |

| 内部RAW動画 | 不明 (可能性は低い) | 6K N-RAW, ProRes RAW | なし |

| 4K/60p クロップ | なし (予測) | なし | なし |

| EVF解像度 | 576万ドット (可能性) | 576万ドット | 368万ドット |

| 液晶モニター | 4軸マルチアングル | 3.2インチ バリアングル | 3.0インチ バリアングル |

| 発売時価格 (USD) | 約$2,800 – $3,000 | 約$2,500 | 約$2,500 |

ニコン Z6 IIIは、内部RAW動画記録という強力な武器を持っています。一方でキヤノン EOS R6 Mark IIは、40コマ/秒という圧倒的な連写速度が魅力です。α7Vは、これらのライバルに対し、AIプロセッシングユニットによる高度なAF性能と、4軸マルチアングル液晶モニターによる使い勝手の良さで差別化を図ることになります。まさに三つ巴の戦いであり、どのカメラを選ぶかは、ユーザーが何を最も重視するかによって決まるでしょう。

結論としてSONYα7Vは、どう変わるのか

この記事で解説してきたSONY α7Vに関する最新の予測情報をまとめます。

- センサーは読み出し速度を重視した部分積層型を採用する可能性が高い

- ローリングシャッター歪みが大幅に軽減され電子シャッターが実用的になる

- 専用のAIプロセッシングユニットが搭載される

- AFは人間の骨格情報まで認識し追従性が飛躍的に向上する

- 認識できる被写体に昆虫や乗り物などが追加される

- 連写性能はロスレスRAWで約20コマ/秒に向上する

- 動画は最大の弱点だった4K/60pのクロップが解消される

- ボディ内手ブレ補正は8段分へと強化される

- 液晶モニターはチルトとバリアングルを両立した4軸マルチアングル機構を採用

- EVFは576万ドットへと高精細化される可能性がある

- ボディデザインはα7IVに近いコンパクトなサイズ感を維持する

- デュアルカードスロットやフルサイズHDMI端子など信頼性の高い仕様は継続

- 発売時期は2025年秋に発表、2026年初頭に発売が有力

- 価格は現行モデルから若干上昇し40万円台前半から半ばと予測される

- 競合に対しAF性能と使い勝手の良さで優位性を示す

要するに、α7Vはα7IVの正当進化に留まらず、弱点を徹底的に克服し、市場の要求に応える形で生まれ変わる「ゲームチェンジャー」となる可能性を秘めた一台です。

※この記事の内容は、α7V正式発表前の噂・予想にもとづいています。実際に発表されたスペックや実機レビュー、α7IVやR6III/Z6IIIとの比較は、こちらの記事で詳しく解説しています。