Nikon ZfとSONY α7CII、どちらを選ぶべきか悩んでいませんか。これら2機種は、フルサイズミラーレスカメラとして注目されていますが、その魅力は全く異なります。クラシカルなデザインと操作性の違いはもちろん、センサー性能と画質比較においてもそれぞれの個性が見られます。また、オートフォーカスの性能差や、ボディ内手ぶれ補正の違いも気になるところです。

さらに、動画撮影機能を比較すると、得意分野が異なることが分かります。ファインダーと液晶モニターの使い勝手や、持ち運びに影響する重さとサイズの比較も重要な選択基準です。長期的な視点では、レンズラインナップと拡張性の違いが将来の撮影スタイルを左右するかもしれませんし、バッテリー持ちと撮影枚数も実用面で無視できません。

この記事では、Nikon ZfとSony α7CIIのスペックや特徴を多角的に分析し、最終的にどんな人におすすめかを分かりやすく解説します。

- Nikon ZfとSONY α7CIIの根本的な設計思想の違い

- 静止画と動画における具体的な性能差

- 操作性や携帯性に影響する物理的な特徴

- どちらのカメラが自分の撮影スタイルに最適か

Nikon Zf vs SONY α7CIIのスペック徹底比較

ここでは、両機種の核となる撮影性能について、仕様表の数値だけでは分からない実用上の違いを深く掘り下げていきます。

- センサー性能と画質比較

- オートフォーカスの性能差

- ボディ内手ぶれ補正の違い

- 動画撮影機能を比較

- 重さとサイズの比較

センサー性能と画質比較

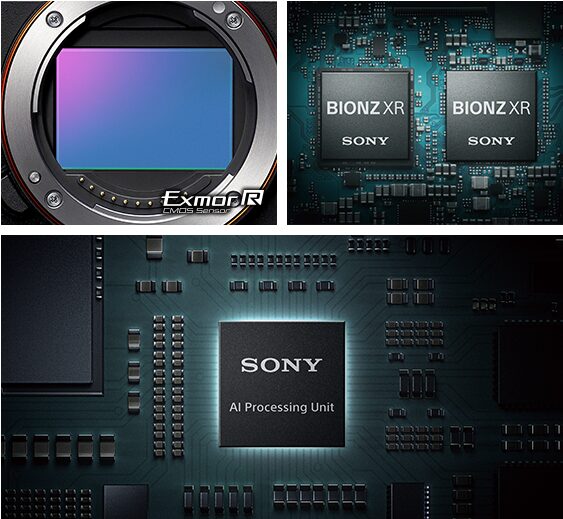

カメラの心臓部であるセンサーと画像処理エンジンには、両社の思想が表れています。

SONYα7CIIは、上位モデルのα7 IVから受け継いだ有効約3300万画素のフルサイズセンサーを採用しています。これに最新の画像処理エンジン「Bionz XR」と、AI処理に特化した専用チップを組み合わせています。高画素センサーにより、被写体のディテールを精細に描き出す能力に優れ、トリミング耐性も高いのが特徴です。

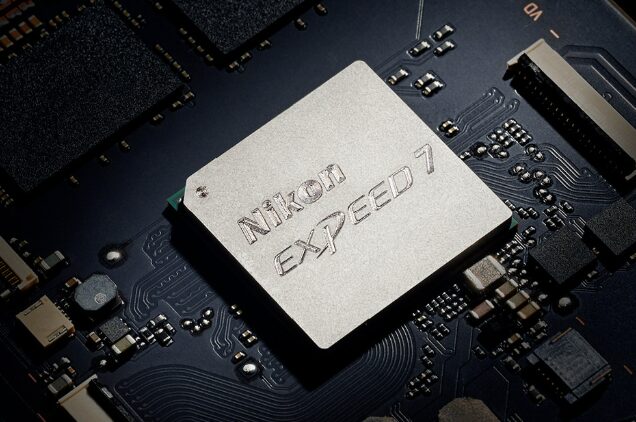

一方、Nikon Zfは、実績のある有効約2450万画素のフルサイズセンサーを搭載しています。画素数ではα7CIIに及びませんが、Zfの強みは、フラッグシップ機であるZ9やZ8と同じ、最新の画像処理エンジン「Expeed 7」を搭載している点にあります。この強力なエンジンがセンサーの性能を最大限に引き出し、特に高感度ノイズの処理能力や豊かな階調表現に貢献しています。

画素数が多いα7CIIは解像感で有利ですが、センサーの読み出し速度がZfに比べてやや遅いという側面も持っています。これは動画撮影時のローリングシャッター(被写体が歪む現象)の発生しやすさにつながります。対してZfは、画素数を抑えたことで読み出し速度が比較的速く、Expeed 7の処理能力と合わせて、バランスの取れた画質を提供します。

オートフォーカスの性能差

オートフォーカス(AF)性能は、かつてソニーの独壇場でしたが、ニコンもExpeed 7エンジンによって劇的な進化を遂げました。

α7CIIのAFは、AIプロセッシングエンジンによる高度な被写体認識が最大の特徴です。人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機といった7種類の被写体を認識し、一度捉えた被写体に粘り強くピントを合わせ続けます。特に、被写体がフレーム内で動いたり、一時的に隠れたりするような予測しにくいシーンでの追従性は非常に強力です。

対するZfも、ディープラーニング技術を用いて開発されたAFを搭載し、9種類の被写体(人物、犬、猫、鳥、自転車、バイク、車、列車、飛行機)を検出可能です。実用上、α7CIIとの認識対象に大きな差はありません。ZfのAFにおける特筆すべき点は、その低照度性能にあります。-10EVという驚異的な暗い環境でもAFが動作するため、夜景や室内などの光量が極端に少ない場面で、α7CIIがピントを迷うようなシーンでも確実に被写体を捉えることができます。

日中の動体撮影や複雑なシーンでの「粘り強さ」を求めるならα7CIIが、暗所での「ピント合わせの確実性」を重視するならZfが、それぞれ優位性を持つと考えられます。

ボディ内手ぶれ補正の違い

手持ち撮影の成功率を大きく左右するボディ内手ぶれ補正にも、明確な違いがあります。

α7CIIは、CIPA規格準拠で最大7.0段分の補正効果を持つ手ぶれ補正ユニットを搭載しています。これは非常に高性能であり、手持ちでのスローシャッター撮影や動画撮影時に強力なサポートとなります。

Nikon Zfは、この点をさらに上回り、CIPA規格準拠で最大8.0段分の補正効果を実現しました。数値上の0.5段の差に加え、Zfの手ぶれ補正は世界で初めて「AF測距点(ピントを合わせた位置)」と連動する方式を採用しています。

従来の補正方式は、基本的にセンサーの中央を基準にブレを補正していました。しかし、Zfの方式では、写真家がピントを合わせた構図の端にある被写体に対しても、より効果的に補正を行うことができます。これにより、特に被写体を中央から外して構図を組む際に、Zfは実用上、数値以上の安定感をもたらす可能性があります。

動画撮影機能を比較

両機とも4K/30pではセンサー全幅を使った高画質な撮影が可能で、4K/60p撮影時にはAPS-C/Super35mm相当にクロップ(撮像範囲が狭くなる)されます。また、10bitのLog撮影に対応するなど、基本的な動画スペックは似通っています。しかし、実用面では大きな違いが存在します。

α7CIIは、SONY独自の画作り「S-Cinetone」を搭載しており、編集なしでも映画のような印象的な色合いで撮影できる点が強みです。また、AIによるオートフレーミングや、ユーザーLUT(ルックアップテーブル)の適用など、動画クリエイター向けの機能が豊富にそろっています。

ただし、α7CIIはそのコンパクトなボディゆえの熱処理に課題を抱えています。複数の報告によれば、特に4K/60p撮影時や高負荷の撮影では、20~30分程度でオーバーヒートにより録画が停止する場合があります。

一方、ZfはS-Cinetoneのような簡易プロファイルはありませんが、圧倒的な「信頼性」が強みです。公式仕様では4K UHD/60pで最大125分(2時間5分)の連続録画が可能とされており、熱停止のリスクは非常に低いです。インタビューやイベントの記録など、長時間の撮影が必須な場面では、Zfの方が安心して使用できます。

画質面では、前述のセンサー読み出し速度が影響します。フルフレームの4K/30pでは、Zfの方がローリングシャッター(歪み)が少なく、α7CIIはクロップされる4K/60pモードで読み出しが高速化され、歪みが少なくなるという逆転現象も見られます。

重さとサイズの比較

持ち運びや撮影時の取り回しに直結するのが、本体の重さとサイズです。

α7CIIの最大の武器は、その圧倒的なコンパクトさと軽さです。バッテリーとメモリーカードを含めた重量は約514g、本体サイズも124 x 71 x 63 mmと、フルサイズ機としては驚異的な小ささを実現しています。

対照的に、Zfはレトロなデザインと堅牢なマグネシウム合金ボディを採用した結果、重量は約710g、サイズは144 x 103 x 49 mmとなっています。α7CIIと比較すると約196g重く、一回り大きい印象です。

この差は、特に旅行や登山など、荷物を少しでも軽くしたい場面で大きく影響します。また、α7CIIは浅めながらもしっかりとしたグリップを備えていますが、Zfはクラシックな「グリップレス」デザインを採用しています。小型の単焦点レンズとの相性は良いものの、重いズームレンズなどを使用する際は、別売りのグリップアクセサリーを追加した方が安定したホールディングが得られるでしょう。

ここで、両機種の主要な仕様を表で比較してみましょう。

| 仕様 | Nikon Zf | SONY α7CII |

| センサー | 24.5MP BSI CMOS | 33.0MP BSI CMOS |

| 画像処理エンジン | Expeed 7 | Bionz XR + AIチップ |

| ISO感度 (常用) | 100 – 64000 | 100 – 51200 |

| ボディ内手ぶれ補正 | 最大8.0段 (AFポイント連動) | 最大7.0段 |

| AF低照度性能 | -10EV | (非公表だがZfより劣る) |

| メカシャッター最高速 | 1/8000秒 | 1/4000秒 |

| ストレージ | デュアルスロット (SD UHS-II x1, MicroSD UHS-I x1) | シングルスロット (SD UHS-II x1) |

| EVF | 369万ドット / 0.8倍 | 236万ドット / 0.7倍 |

| 背面LCD | 210万ドット / 3.2型 | 104万ドット / 3.0型 |

| 動画 (4K60p) | クロップ | クロップ |

| 動画 (信頼性) | 高い (熱停止しにくい) | 低い (熱停止しやすい) |

| 重量 (バッテリー込) | 約710g | 約514g |

| 寸法 (mm) | 144 x 103 x 49 | 124 x 71 x 63 |

Nikon Zf vs SONY α7CIIの操作性と拡張性

スペックだけでなく、実際にカメラを「道具」として使う上での快適さや、将来的なシステムの発展性も重要な比較ポイントです。

- デザインと操作性の違い

- ファインダーと液晶モニターの使い勝手

- バッテリー持ちと撮影枚数

- レンズラインナップと拡張性

- どんな人におすすめか

- Nikon Zf vs SONY α7CII 比較まとめ

デザインと操作性の違い

両機の設計思想は、外観と操作系に最も色濃く表れています。

Nikon Zfは、往年の名機「FM2」を彷彿とさせるヘリテージデザインを採用しています。マグネシウム合金製の堅牢なボディと、上部に配置された真鍮製のダイヤル群(ISO感度、シャッタースピード、露出補正)が特徴です。これは、電源を入れなくても設定が一目で分かり、ダイヤルを「カチッ」と回す触覚的な楽しみを提供する、「写真家のための道具」としての思想を反映しています。

一方、SONY α7CIIは、モダンなレンジファインダースタイルのコンパクトな筐体が特徴です。デザインは機能性を最優先しており、いかに小さく、軽く、高性能を詰め込むかに焦点が当てられています。グリップは浅めですが、効率的に配置された前後のダイヤルとカスタマイズ可能なボタンにより、迅速な設定変更が可能です。こちらは「クリエイターのための効率的なアプライアンス(機器)」と言えるでしょう。

ファインダーと液晶モニターの使い勝手

撮影体験に直結するファインダー(EVF)と背面液晶モニターの品質には、決定的な差があります。

この比較において、Zfはα7CIIを明確にリードしています。Zfは、約369万ドット、倍率0.8倍という、大きく高精細なEVFを搭載しています。また、背面には約210万ドット、3.2型と、こちらも高解像度で大型のバリアングル液晶モニターを備えています。

対してα7CIIは、コンパクト化の代償として、EVFは約236万ドット、倍率0.7倍、背面液晶は約104万ドット、3.0型と、Zfに比べて解像度・サイズ共に見劣りします。

この差は、マニュアルフォーカスでのピント合わせのしやすさ、撮影した写真のプレビュー確認、明るい屋外での視認性など、カメラを使うあらゆる場面で体感的な「使いやすさ」に影響します。撮影の「行為」そのものを楽しみたいユーザーにとって、Zfの優れたファインダーとモニターは大きな魅力となります。

バッテリー持ちと撮影枚数

バッテリーの持続時間は、撮影のリズムを左右する重要な要素です。

CIPA規格(統一された測定基準)に基づくと、SONYα7CIIはファインダー使用時で約530枚、液晶モニター使用時で約560枚の撮影が可能です。これは、電力効率に優れたNP-FZ100バッテリーの恩恵が大きいです。

Nikon Zfは、使用するレンズによっても変動しますが、例えばNIKKOR Z 40mm f/2(SE)レンズ装着時で、ファインダー使用時約380枚、液晶モニター使用時約430枚となっています。

数値上はα7CIIの方が優れています。ただし、CIPA規格は「30秒ごとに1回撮影し、10回に一度電源をオンオフする」という厳しい条件で測定されるため、実際の撮影では、連写を多用したり、電源を入れっぱなしにしたりすることで、この数値よりもはるかに多く撮影できるケースが一般的です。とはいえ、バッテリー1個あたりの持続力では、α7CIIに分があると言えます。

レンズラインナップと拡張性

カメラボディの性能と同様に、交換レンズの選択肢はシステム全体の魅力を決定づけます。

SONY Eマウントは、フルサイズミラーレスシステムの中で最も歴史が長く、成熟しています。ソニー純正のG Master、Gレンズといった高性能レンズ群に加え、シグマ、タムロン、Viltroxといったサードパーティメーカーから、多種多様なAFレンズが発売されています。高性能なズームレンズから、コンパクトな単焦点レンズ、あるいは手頃な価格のレンズまで、選択肢の幅広さは圧倒的です。

対照的に、Nikon Zマウントは歴史が浅く、サードパーティ製AFレンズのラインナップがまだ限定的です。ニコン純正のSラインレンズは光学的に非常に優れていますが、ソニーEマウントほどの多様性や価格帯の幅は現状ありません。

しかし、Zfはこの点を逆手に取るような戦略も持っています。そのクラシカルなデザインは、ニコン純正のコンパクトなSE単焦点レンズや、フォクトレンダーなどが展開する高品質なマニュアルフォーカス(MF)レンズと美しく調和します。前述の通り、Zfは優れたEVFとAFポイント連動IBISを備えているため、MFレンズを快適に使うためのプラットフォームとして非常に優秀です。これにより、ZfはAFレンズの少なさを補い、より芸術的な撮影スタイルを追求する楽しみを提供しています。

どんな人におすすめか

これまでの分析を踏まえ、両機種がそれぞれどのようなユーザーに向いているかを整理します。

Nikon Zfがおすすめな人

- 写真撮影の「プロセス」や「体験」そのものを楽しみたい人

- ダイヤル操作など、カメラを触る「触覚的」な喜びを重視する人

- 暗所での撮影(夜景、室内など)でAFの信頼性を求める人

- ファインダーや液晶モニターの「見やすさ」を妥協したくない人

- マニュアルフォーカスレンズを使った撮影にも挑戦したい人

- デュアルスロットや動画の熱耐性など、業務用の「信頼性」が必要な人

SONY α7CIIがおすすめな人

- フルサイズ画質を、可能な限り小型・軽量なシステムで実現したい人

- VlogやYouTubeなど、動画撮影の比重が非常に高い人

- AIによる強力なAF追従性能や、S-Cinetoneといった動画機能を重視する人

- シグマやタムロンなど、豊富なサードパーティ製レンズから選びたい人

- 撮影のプロセスよりも、結果としての「作品」を効率的に得たい人

Zfを選ぶ場合はその「重さ」と「レンズの少なさ」を、α7CIIを選ぶ場合は「EVF/LCDの品質」と「動画の熱停止リスク」を、それぞれ許容できるかが選択の鍵となります。

Nikon Zf vs SONY α7CII 比較まとめ

Nikon ZfとSONY α7CII、二つの魅力的なカメラの比較ポイントをまとめます。

- Zfは「写真体験」を重視したレトロデザイン

- α7CIIは「携帯性」を最優先したモダンデザイン

- Zfは真鍮ダイヤルによる触覚的な操作が特徴

- α7CIIはコンパクトボディに効率的な操作系を凝縮

- 画素数はα7CII(33MP)がZf(24.5MP)を上回る

- ZfはExpeed 7、α7CIIはBionz XR + AIチップを搭載

- AFはα7CIIが「粘り強い追従」、Zfが「暗所性能」に優れる

- 手ぶれ補正はZfが8.0段(AFポイント連動)で優位

- α7CIIの手ぶれ補正は7.0段

- 動画の「機能性」はα7CII(S-Cinetone, AI機能)が豊富

- 動画の「信頼性」はZf(熱停止しにくい)が圧倒的に高い

- EVFと液晶モニターの品質はZfが大きくリード

- α7CIIはEVFと液晶のスペックが妥協点となる

- 重量はα7CII(約514g)がZf(約710g)より約200g軽い

- ストレージはZfがデュアルスロット、α7CIIはシングルスロット

- レンズの選択肢はEマウント(α7CII)が圧倒的に豊富

- ZfはMFレンズとの相性が良い設計となっている

- バッテリー持ちはα7CIIの方がCIPA規格で優れている