ソニーEマウントとニコンZマウントの比較を検討中でしょうか。カメラ選びで失敗や後悔をしないためには、両システムへの深い理解が不可欠です。この記事では、ソニーEマウントとは?その特徴と歴史から、ニコンZマウントとは?その特徴と歴史までを丁寧に解説します。

さらに、画質の根幹に関わるマウント径とフランジバックの違い、撮影の幅を広げるレンズラインナップの充実度比較、そして撮りたい瞬間を逃さないオートフォーカス性能の違いまで、専門的な内容を分かりやすく掘り下げます。動画撮影における利便性の差や、手持ちのレンズ資産を活かすボディとの互換性とアダプター使用の可能性にも言及。携帯性とシステム全体のサイズ感や、気になる価格帯とコストパフォーマンスを分析し、最終的に初心者・プロにおすすめの選び方を提案します。

- 両マウントの設計思想と根本的な違い

- カメラボディとレンズのラインナップから見る各々の強みと弱み

- あなたの撮影スタイルに最適なシステムはどちらか

- 将来性や拡張性を含めた長期的な視点での選び方

基本から解説!EマウントとZマウントを比較

- ソニーEマウントとは?その特徴と歴史

- ニコンZマウントとは?その特徴と歴史

- マウント径とフランジバックの違いを解説

- 携帯性とシステム全体のサイズ感を比較

- 価格帯とコストパフォーマンスを分析

ソニーEマウントとは?その特徴と歴史

ソニーEマウントは、2010年にAPS-Cセンサー搭載のミラーレスカメラ「NEXシリーズ」と共に誕生したレンズマウントです。最大の特徴は、システム全体の小型・軽量化を最優先した「カメラ優先」の設計思想にあります。

この思想は、マウントの仕様にも表れており、当初からコンパクトなボディを実現することを第一の目標としていました。「Eマウント」の「E」は、当時最短クラスであったフランジバック長18mmにちなんで「Eighteen」から名付けられたという経緯があります。

その後、フルサイズセンサーに対応する際もこの基本仕様は維持され、コンパクトなボディという強みを活かしつつ、物理的な制約を高度な光学技術やデジタル補正で克服する開発戦略が取られてきました。

Eマウントの強みは、その歴史の長さからくるエコシステムの成熟度にあります。ソニーは早い段階でマウントの基本仕様をサードパーティメーカーに公開したため、シグマやタムロンをはじめとする多くのレンズメーカーが参入しました。結果として、純正・サードパーティ製を合わせると膨大な数のレンズが存在し、ユーザーは予算や用途に応じて非常に幅広い選択肢の中から最適な一本を選べる環境が整っています。これは、他のマウントにはない、Eマウントが持つ絶対的な優位性となっています。

ニコンZマウントとは?その特徴と歴史

ニコンZマウントは、2018年にフルサイズミラーレスカメラ専用としてゼロから設計された、比較的新しいレンズマウントです。その最大の特徴は、将来にわたる最高の光学性能を追求した「レンズ優先」の設計思想にあります。

この思想を具現化するのが、フルサイズ用として最大の内径55mmと、最短のフランジバック16mmという物理的な仕様です。大口径とショートフランジバックの組み合わせは、レンズ設計の自由度を劇的に高めます。これにより、レンズの後玉(センサーに最も近いレンズ)を大きく設計でき、光をセンサー面へより垂直に近い角度で入射させることが可能になります。

この物理的な優位性は、画像の隅々までシャープで、歪みや色収差といった問題を光学的に補正しやすい高性能なレンズ開発を容易にします。特に、ニコンが誇る高性能レンズシリーズ「S-Line」は、この優れたマウント設計を基盤としており、多くのレンズがクラス最高レベルの光学性能を実現しています。

Zマウントは歴史が浅いため、Eマウントに比べるとレンズの総数はまだ少ないです。しかし、ニコンはシステムの核となるプロ向けのレンズから優先的にラインナップを拡充しており、一本一本の品質は非常に高い評価を得ています。また、後述するマウントアダプターを介することで、他社製レンズも利用できるというユニークな拡張性も持っています。

マウント径とフランジバックの違いを解説

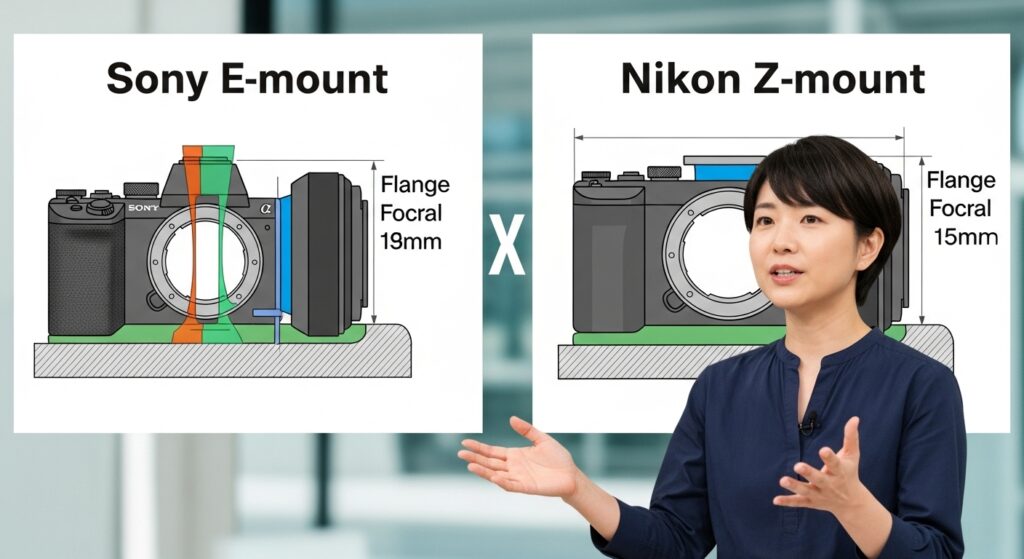

カメラのマウント径とフランジバックは、レンズ設計の自由度と画質を決定づける根源的な要素です。EマウントとZマウントは、この点で対照的な思想を持っており、システム全体の特性に大きな影響を与えています。

Zマウントは内径55mm、フランジバック16mmという仕様であり、一方のEマウントは内径46mm、フランジバック18mmです。この数値の違いが、両システムの性格を明確に分けています。

| 特徴 | ソニー Eマウント | ニコン Zマウント | 影響 |

| 内径 | 46 mm | 55 mm | Zマウントは後玉を大きく設計でき、光学性能上有利 |

| フランジバック | 18 mm | 16 mm | Zマウントはレンズ設計の自由度が高く、アダプター利用にも有利 |

| 設計思想 | カメラ(サイズ)優先 | レンズ(光学性能)優先 | ソニーは小型化、ニコンは将来のレンズ性能を最優先 |

Zマウントの大きな内径は、レンズ設計者にとって大きなアドバンテージです。光を無理に曲げる必要が少なくなるため、画像の周辺部で発生しやすい光量低下や各種収差を光学的に補正しやすくなります。これにより、特に超広角レンズや大口径レンズにおいて、卓越した描写性能を発揮できます。

対照的に、Eマウントは限られた内径の中で高性能を達成するため、より複雑なレンズ構成や、特殊硝材・非球面レンズの多用、そしてデジタル補正技術を駆使する必要があります。これは決して欠点ではなく、ソニーが「カメラの小型化」という命題を最優先し、その制約を世界トップクラスのセンサー技術と画像処理エンジンで克服してきた証左でもあります。

この物理的な違いは、システム全体のサイズ感にも影響してくるため、どちらが優れているというわけではなく、何を重視するかによって評価が変わる点だと言えます。

携帯性とシステム全体のサイズ感を比較

カメラシステムを選ぶ際、特に旅行やスナップ撮影を重視するユーザーにとって、携帯性は非常に大切な要素となります。EマウントとZマウントは、設計思想の違いからシステム全体のサイズ感に異なる傾向が見られます。

結論から言うと、システム全体の小型・軽量化を追求するなら、Eマウントに軍配が上がることが多いです。Eマウントは、もともとAPS-Cミラーレス機から始まった経緯もあり、マウント自体がコンパクトに設計されています。ソニーのα7Cシリーズのように、フルサイズセンサーを搭載しながらもAPS-C機に迫る小型ボディを実現したモデルも存在します。

レンズに関しても、Eマウントには小型軽量な単焦点レンズ(Gレンズシリーズなど)や、携帯性に優れたサードパーティ製レンズが豊富に揃っています。タムロンの高倍率ズームレンズなどは、一本で幅広い焦点距離をカバーできるため、旅行用として非常に人気があります。

一方、ニコンZマウントは光学性能を最優先しているため、特に高性能なS-Lineレンズはボディに対して大柄になる傾向があります。もちろん、Z50やZfcといったAPS-C(DXフォーマット)機や、パンケーキレンズのようにコンパクトな選択肢も存在します。しかし、システム全体で見た場合、特にプロ向けのレンズ構成を組むと、ソニーよりも大きく重くなる可能性があります。

ただし、カメラの価値はサイズだけで決まるものではありません。ニコンのカメラは一般的にグリップが深く、ホールド感に優れていると評価されています。長時間の撮影や重いレンズを装着した際の安定感は、疲労軽減につながる大きなメリットです。携帯性を取るか、あるいは撮影時の快適性や光学性能を取るか、自身の撮影スタイルと照らし合わせて検討することが大切です。

価格帯とコストパフォーマンスを分析

カメラシステムの導入や維持にかかる費用は、誰にとっても重要な判断基準です。価格帯とコストパフォーマンスの観点から両システムを比較すると、選択肢の広さでEマウントが有利な側面が見えてきます。

Eマウントの大きな強みは、サードパーティ製レンズの豊富さです。シグマやタムロン、サムヤンといったメーカーから、純正レンズに匹敵する性能を持ちながら、価格を抑えた魅力的なレンズが多数販売されています。これにより、システム導入の初期費用を抑えたり、特殊なレンズを手頃な価格で試したりすることが容易になっています。

ボディに関しても、Eマウントはエントリーモデルからプロ向けのフラッグシップ機まで、幅広いラインナップが揃っています。中古市場も活発で、旧世代のモデルを安価に入手しやすい点もメリットです。

一方、ニコンZマウントは、特にS-Lineレンズが高価な傾向にあります。その価格に見合うだけの卓越した光学性能を持っていることは間違いありませんが、システム全体をS-Lineで揃えようとすると、かなりの投資が必要になります。

しかし、近年ニコンも戦略を変えつつあります。Z5のようなコストパフォーマンスに優れたフルサイズエントリー機や、タムロンとの協業による比較的手頃な価格のズームレンズも登場してきました。また、Viltroxなどのメーカーが手頃なAFレンズをリリースし始めたことで、Zマウントの価格的なハードルも下がりつつあります。

最終的なコストパフォーマンスは、どのようなシステムを組むかによって大きく変わります。最高の画質を求めるならZマウントのS-Lineレンズへの投資は価値がありますし、多様なレンズを手頃な価格で楽しみたいならEマウントのエコシステムは非常に魅力的です。自身の予算と、求める性能のバランスを考えることが鍵となります。

用途別で見るEマウントとZマウントを比較

- レンズラインナップの充実度を徹底比較

- オートフォーカス性能の違いはどこにある?

- 動画撮影における利便性の差をチェック

- ボディとの互換性とアダプター使用の可否

- 初心者・プロにおすすめの選び方を紹介

- Eマウント Zマウント 比較の総まとめ

レンズラインナップの充実度を徹底比較

レンズはカメラボディ以上に長く使える資産であり、そのラインナップの充実度はエコシステム選択における最重要項目の一つです。この点において、歴史の長いEマウントが持つ「量」と、設計の新しいZマウントが誇る「質」という、対照的な強みが見られます。

ソニーEマウント:圧倒的な選択肢と多様性

Eマウント最大の強みは、純正・サードパーティ製を合わせたレンズの圧倒的な選択肢の多さです。ソニーはマウント仕様を早期に公開したため、シグマ、タムロンを筆頭に数多くのメーカーが参入し、巨大なレンズ市場が形成されました。

- 純正レンズ: 最高の解像度とボケ味を両立する「G Master」、高性能と実用性を兼ね備えた「Gレンズ」、独特の描写で知られる「ZEISS」と、明確な階層で展開。あらゆる撮影シーンをカバーします。

- サードパーティ製レンズ: 純正に匹敵、あるいは凌駕する性能を持つシグマの「Art」ラインや、性能と価格のバランスに優れたタムロンの革新的なズームレンズなど、魅力的な製品が多数存在します。

この結果、ユーザーは性能、価格、サイズ、機能といったあらゆる側面から、自身のニーズに最適なレンズを自由に見つけ出すことができます。これは、システム全体の柔軟性と発展性において、非常に大きなアドバンテージです。

ニコンZマウント:厳選された卓越した光学性能

Zマウントは後発のためレンズの絶対数では及びませんが、その一本一本が持つ光学性能の高さで勝負しています。

- S-Lineレンズ: Zマウントが持つ物理的な優位性を最大限に引き出すよう設計されたプレミアムレンズシリーズ。画面の隅々まで驚異的なシャープネスを誇り、諸収差が極めて少なく、多くのレンズがクラス最高レベルの光学性能と評価されています。

- 発展途上のサードパーティ: 当初はサードパーティの参入が限られていましたが、近年ではタムロンが公式パートナーとして人気レンズを供給しているほか、シグマも参入を開始。ViltroxなどもAFレンズをリリースし、選択肢は着実に増えつつあります。

要するに、あらゆる選択肢の中から自分だけの組み合わせを見つける楽しみを求めるならEマウント、システムとしての一貫性と最高の光学性能をシンプルに追求するならZマウントが、現時点での有力な選択肢になると考えられます。

オートフォーカス性能の違いはどこにある?

現代のカメラにおいて、オートフォーカス(AF)性能は被写体を捉えるための核心技術です。ソニーとニコンは、どちらも非常に高性能なAFシステムを搭載していますが、その実現方法や思想に興味深い違いが見られます。

ソニーは、長年にわたりミラーレスカメラのAF技術をリードしてきました。特に「リアルタイムトラッキング」と呼ばれる被写体追従技術は高く評価されており、一度捉えた被写体を粘り強く追い続けます。近年のモデル、例えばα7R Vでは、専用の「AIプロセッシングユニット」を搭載しました。これは、被写体の骨格情報までを認識し、人物が後ろを向いたり顔が隠れたりしても高精度で追従し続ける、新次元のAF性能を実現しています。AF性能をハードウェアレベルで特化させるアプローチです。

一方、ニコンはZ9の登場でAF性能を飛躍的に向上させました。強力な画像処理エンジン「EXPEED 7」と洗練されたアルゴリズムにより、人物、動物、乗り物など多様な被写体を自動で検出・追従する驚異的な性能を発揮します。ソニーがAF専用の「頭脳」を搭載したのに対し、ニコンはより強力な汎用の「頭脳」の処理能力で対応するアプローチと言えます。この技術はZ8やZ6 IIIといった下位モデルにも展開されており、ミドルレンジ機でも非常に高いAF性能を享受できるのがニコンの強みです。

どちらのAFも非常に高性能であり、一般的な撮影シーンで大きな差を感じることは少ないかもしれません。しかし、ソニーのAIプロセッシングユニットによる姿勢推定は、複雑な動きをする人物撮影などでアドバンテージとなる可能性があります。一方で、ニコンの幅広い被写体検出は、様々なジャンルを撮影するフォトグラファーにとって心強い機能となるでしょう。

動画撮影における利便性の差をチェック

静止画だけでなく、動画性能もカメラ選びの重要な基準となっています。この分野では、長年エコシステムを成熟させてきたソニーに一日の長がありますが、ニコンもREDの買収により急速な追い上げを見せています。

ソニーは、動画クリエイター向けの製品群を非常に幅広く展開しています。プロの映像制作者向けの「Cinema Line」(FXシリーズ)や、Vlog撮影に特化した「VLOGCAM」(ZVシリーズ)、そして静止画と動画の両方で高い性能を持つαシリーズなど、あらゆるレベルのユーザーに対応するボディが揃っています。業界標準に近いカラープロファイル「S-Log3」や、ピント移動時の画角変動を抑える「ブリージング補正」に対応したレンズが豊富な点も、動画撮影における大きな強みです。

|

|

SONY(ソニー) APS-C Super35mm レンズ交換式 Cinema Line カメラ プロフェッショナルカムコーダー 動画 FX30 ボディ(レンズなし) ILME-FX30B 新品価格 |

![]()

一方、ニコンはZ9やZ6 IIIで、カメラ内部に高品質なRAW動画(N-RAW)を記録できる機能を搭載し、プロの映像制作フローにも対応できる高い性能を示しました。これにより、ポストプロダクション(撮影後の編集作業)でカラーグレーディングなどの自由度が格段に向上します。

そして、ニコンの将来性を語る上で最も重要なのが、2024年に行われた業務用デジタルシネマカメラメーカー「RED Digital Cinema」の買収です。これは、プロフェッショナル動画市場へ本格的に参入するというニコンの強い意志の表れです。今後、REDが持つ圧縮RAW技術やカラーサイエンスがZシリーズのカメラに統合されれば、ニコンの動画性能が業界をリードする存在になる可能性も秘めています。

現状では、製品ラインナップやレンズの対応状況から、動画撮影を主軸に考えるならソニーが始めやすい環境です。しかし、RAW動画による本格的な映像制作や、将来の技術革新に期待するなら、ニコンZマウントは非常に魅力的な選択肢と言えます。

|

|

SONY(ソニー) APS-C Super35mm レンズ交換式 Cinema Line カメラ プロフェッショナルカムコーダー 動画 FX30 ボディ(レンズなし) ILME-FX30B 新品価格 |

![]()

ボディとの互換性とアダプター使用の可否

マウントアダプターは、異なるマウントのレンズをカメラボディに装着するためのアクセサリーです。これにより、過去のレンズ資産を活かしたり、ネイティブマウントにはないレンズを使ったりと、システムの拡張性を高めることができます。

両社とも、自社の一眼レフ用レンズをミラーレス機で使うための純正アダプターを提供しています。

- ニコン FTZ II: 膨大な数のニコンFマウントレンズをZマウントボディで利用可能にします。モーター内蔵のAF-Sレンズなどでは、ほぼネイティブに近いAF性能を発揮し、ボディ内手ブレ補正の恩恵も受けられます。

- ソニー LA-EA5: ソニーやミノルタのAマウントレンズをEマウントボディで利用できます。アダプター内にAF駆動モーターを内蔵しており、レンズ内にモーターを持たない古い設計のレンズでも、最新の像面位相差AFが機能する画期的な製品です。

|

|

ニコン マウントアダプターFTZII Zマウント用 Nikon ブラック FTZ2 新品価格 |

![]()

|

|

新品価格 |

![]()

しかし、ミラーレスシステム間の互換性において、ニコンZマウントは極めてユニークなアドバンテージを持っています。それは、サードパーティ製アダプターを介して、競合であるソニーEマウントの豊富なレンズ群を利用できるという点です。

これは、前述の通り、Zマウントのフランジバック(16mm)がEマウント(18mm)より2mm短いことに起因します。このわずか2mmの隙間に電子回路を組み込み、レンズとボディの通信プロトコルを翻訳するアダプター(Megadap社製など)が存在するのです。これにより、ZマウントボディでEマウント用のAFレンズが使用可能になります。

この互換性は、Zマウントの弱点である「ネイティブレンズの選択肢の少なさ」を補う強力な武器となり得ます。例えば、ニコンのカメラの操作性や色作りは好きだけれど、使いたいレンズがEマウントにしかない、というユーザーの願いを叶えることができるのです。この逆説的な拡張性は、Zマウントを選ぶ上で見逃せない、興味深いポイントと言えるでしょう。

初心者・プロにおすすめの選び方を紹介

これまで様々な角度から両システムを比較してきましたが、最終的な選択は個々の撮影スタイルや価値観によって決まります。ここでは、特定のユーザータイプ別に、どちらのシステムがより適しているかを提案します。

初心者・趣味のフォトグラファー

これからカメラを始める方や、旅行や日常のスナップを気軽に楽しみたい方には、ソニーEマウントがおすすめです。

- 理由: コンパクトなボディ(α7Cシリーズなど)や、小型軽量で高性能なレンズの選択肢が非常に豊富です。また、充実したAPS-Cシステム(α6000シリーズ)から始め、レンズ資産を無駄にすることなくフルサイズへステップアップできる道筋が明確なのも大きなメリットです。サードパーティ製の手頃なレンズが多いことも、初期投資を抑えたい初心者にとって魅力的です。

プロフェッショナル・ハイアマチュア

最高の画質を追求する風景写真家や、信頼性と堅牢性を重視するウェディング・イベントフォトグラファーには、それぞれの強みがあります。

- 風景・建築写真家: ニコンZマウントが持つ光学的な優位性が最も活きる分野です。S-Lineの広角レンズは、画像の隅々まで驚異的な解像感をもたらします。また、Z7 IIなどが持つ常用ISO感度64は、広いダイナミックレンジを引き出す上で大きな武器となります。

- ウェディング・イベント写真家: ソニーEマウントの圧倒的なレンズ選択肢が強みです。一本で広範囲をカバーできるユニークなズームレンズ(タムロン 35-150mm F/2-2.8など)が存在し、機材を最小限に抑えたい現場で役立ちます。複数のボディでシステムを組む際のコストを抑えやすい点も、プロにとって重要な要素です。

動画クリエイター

動画制作を主軸に考えるなら、現状ではソニーEマウントが始めやすい環境です。

- 理由: プロ向けのCinema LineからVlogに特化したZVシリーズまで、あらゆるレベルの制作者に対応する幅広いボディラインナップが揃っています。動画向けの機能に対応したレンズも豊富で、成熟したエコシステムがクリエイターを支えます。ただし、ニコンのRED買収による将来性も非常に魅力的であり、今後の動向から目が離せません。

|

|

新品価格 |

![]()

EマウントとZマウントを比較の総まとめ

この記事では、ソニーEマウントとニコンZマウントの比較を多角的に行ってきました。最後に、本記事の要点を箇条書きでまとめます。

- Eマウントは小型軽量化を優先した「カメラ優先」の設計思想

- Zマウントは光学性能を最優先した「レンズ優先」の設計思想

- Zマウントは内径が大きくフランジバックが短く光学的に有利

- Eマウントの強みは圧倒的なレンズの選択肢と多様性

- Zマウントの強みはS-Lineレンズがもたらす卓越した光学性能

- ソニーはAF専用AIユニットで被写体認識を進化

- ニコンは強力な画像処理エンジンで高いAF性能を実現

- 携帯性を重視するなら選択肢の多いEマウントが有利

- コストパフォーマンスはサードパーティが豊富なEマウントに分がある

- 動画エコシステムは現状ソニーがリード

- ニコンはRED買収により動画性能の将来性が非常に高い

- アダプターを使えばZマウントでEマウントレンズが使用可能

- 初心者や趣味層にはEマウントの柔軟性がおすすめ

- 最高の画質を求めるならZマウントの光学性能が魅力的

- 最終的な選択は個人の撮影スタイルと価値観で決まる