「APS-Cで最小のミラーレス」と検索しているあなたは、おそらく画質に妥協せず、どこへでも気軽に持ち運べるカメラを探しているのではないでしょうか。しかし、いざ探してみると「APS-Cセンサー搭載の最小モデルとは一体どれ?」「ポケットに入るAPS-Cミラーレスはある?」といった疑問や、「小型ボディでも高画質なミラーレスなんて本当にあるの?」という不安も湧いてくるかと思います。

このページでは、そのようなあなたのための、初心者向け小型APS-Cカメラの選び方から、具体的な最軽量APS-Cミラーレスカメラ比較まで、徹底的に解説します。旅行に最適な小型ミラーレスカメラや、日々のスナップ撮影に便利な軽量ミラーレスを見つけるために、まずは小型ミラーレスの利点と注意点をしっかり理解することが失敗や後悔を避ける鍵です。

この記事では、独自の視点から分析した小さくて高性能なAPS-Cミラーレスランキングを提示し、数ある選択肢の中からコンパクトなAPS-Cミラーレスのおすすめ機種を自信を持って選べるよう、あなたをサポートします。

- 最小モデルの本当の意味と選び方の基準

- 主要メーカーの人気機種の強みと弱み

- 小型化による性能や操作性のトレードオフ

- あなたの用途に最適な一台を見つけるヒント

APS-C 最小ミラーレスの正しい選び方

- APS-Cセンサー搭載の最小モデルとは

- ポケットに入るAPS-Cミラーレスはある?

- 小型ミラーレスの利点と注意点

- 初心者向け小型APS-Cカメラの選び方

- 旅行に最適な小型ミラーレスカメラ

- スナップ撮影に便利な軽量ミラーレス

APS-Cセンサー搭載の最小モデルとは

APS-Cセンサーを搭載した最小モデルを探す際、多くの人はカタログの幅や高さの数値に注目しがちです。しかし、真の「小ささ」は、それらの数値だけでは測れません。ここで考えるべきなのは、カメラが実際に占有する空間、つまり「体積」と、バッグへの収納性を左右する「奥行き」です。

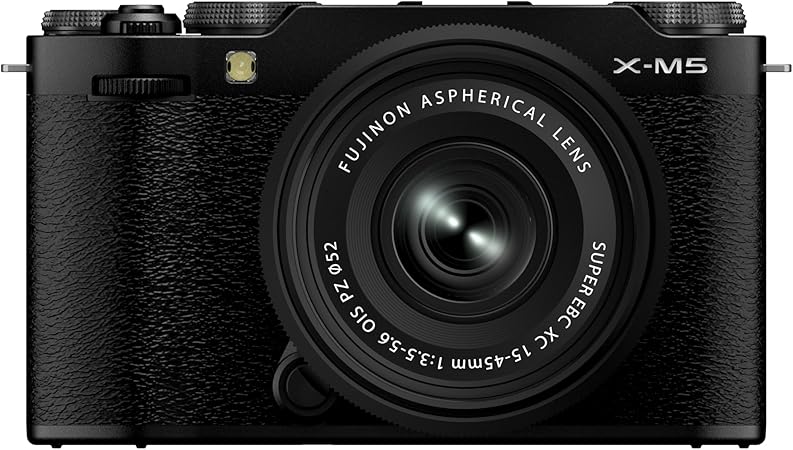

例えば、単純な体積計算では富士フイルムのX-M5が非常に小さいモデルとして際立ちます。一方で、生産完了品でありながら今なお多くのファンを持つX-E4は、32.7mmという驚異的な薄さを誇りました。このスリムな形状は、コートのポケットやバッグの隙間に滑り込ませる際に、体積の数値以上に「小さい」と感じさせる要因になります。

したがって、最小モデルを考える上では、単に一辺の長さを見るのではなく、幅・高さ・奥行きを掛け合わせた体積と、持ち運びのスタイルに影響する奥行きの両面から判断することが、より実用的なアプローチと言えます。

ポケットに入るAPS-Cミラーレスはある?

「ポケットに入るAPS-Cミラーレス」は、多くの写真愛好家が抱く夢の一つです。この問いに対する答えは、「はい、ただし条件付きです」となります。カメラボディ単体で見れば、富士フイルムのX-M5やソニーのZV-E10のようなモデルは、大きめのコートやジャケットのポケットなら収まる可能性があります。

しかし、カメラはレンズと組み合わせて初めて機能する道具です。そのため、本当に重要なのはボディとレンズを合わせた「システムサイズ」になります。いくらボディが小さくても、標準的なズームレンズを装着すれば、ポケットに収めるのは現実的ではありません。

ここで鍵となるのが、「パンケーキレンズ」と呼ばれる非常に薄い単焦点レンズの存在です。例えば、富士フイルムのXF27mmF2.8やソニーのE 20mm F2.8のようなレンズを最小クラスのボディに組み合わせることで、「ポケットに入るAPS-Cミラーレス」という理想が現実のものとなります。要するに、ボディの選択と同じくらい、あるいはそれ以上に、組み合わせるレンズの選択が携帯性を決定づけるのです。

小型ミラーレスの利点と注意点

小型ミラーレスカメラは、その圧倒的な携帯性が最大の利点です。いつでもカバンに入れておける手軽さは、シャッターチャンスを逃さず、日々の生活をクリエイティブなものに変えてくれます。しかし、その小ささを実現するためには、いくつかのトレードオフ、つまり注意すべき点が存在します。

利点:圧倒的な携帯性

最大のメリットは、言うまでもなくその小ささと軽さです。フルサイズ機のような威圧感がなく、旅先や街中でのスナップ撮影でも被写体に警戒心を与えにくいという側面もあります。

注意点1:ビューファインダー(EVF)の有無

富士フイルム X-M5やソニー ZV-E10、ニコン Z30といった最小クラスのモデルの多くは、小型化のために電子ビューファインダー(EVF)を省略しています。これはVloggerやスマートフォンでの撮影に慣れたユーザーには問題ないかもしれませんが、晴天の屋外では液晶モニターが光を反射して見えにくくなり、構図の確認が困難になる場合があります。伝統的な写真撮影を好む人にとっては、大きなデメリットと感じられるかもしれません。

注意点2:ボディ内手ブレ補正(IBIS)の不在

多くの小型モデルでは、スペースとコストの制約からボディ内手ブレ補正(IBIS)が搭載されていません。これにより、暗い場所での撮影では手ブレを防ぐためにより速いシャッタースピードが必要になったり、ISO感度を上げたりする必要が出てきます。動画撮影においても、電子式手ブレ補正に頼ることになりますが、その場合、画角が狭くなる(クロップされる)という副作用が伴うことが一般的です。

注意点3:エルゴノミクスとバッテリー

極限まで小型化されたボディは、グリップが浅い、あるいは全くないデザインが多く、特に少し大きめのレンズを装着した際のホールディング性(持ちやすさ)に課題が残ることがあります。また、小さなボディは小さなバッテリーを意味し、フルサイズ機などに比べて撮影可能枚数が少なくなる傾向があるため、長時間の撮影では予備バッテリーの携行が推奨されます。

初心者向け小型APS-Cカメラの選び方

初めて本格的なカメラを手にする初心者にとって、小型APS-Cミラーレスは魅力的な選択肢です。しかし、どのモデルを選べば良いか迷ってしまうことも少なくありません。ここでは、初心者が後悔しないための選び方のポイントを解説します。

まず大切なのは、ボディのサイズや軽さだけで判断しないことです。むしろ、カメラの「使いやすさ」に目を向けるべきです。例えば、キヤノンのEOS R100は非常に小型軽量ですが、背面モニターが固定式でタッチ操作に非対応です。これは、スマートフォンでの操作に慣れた現代のユーザーにとっては、大きなストレスに感じられる可能性があります。わずかな追加投資で、バリアングル式のタッチスクリーンを搭載したEOS R50やニコン Z30を選んだ方が、はるかに快適な撮影体験を得られると考えられます。

次に注目すべきは、レンズのラインナップです。前述の通り、真のコンパクトさを実現するには、ボディだけでなくレンズも小型である必要があります。この点で、富士フイルムやソニーは、手頃で高性能なコンパクト単焦点レンズ(パンケーキレンズなど)が豊富に揃っています。一方で、キヤノンやニコンのAPS-C専用レンズはまだ発展途上であり、将来性に期待する形になります。

これらのことから、初心者の方は、①タッチ操作対応の可動式モニター、②USB充電対応、③充実したコンパクトレンズ群、という3つのポイントを基準に選ぶと、長期的に満足できる一台に出会える可能性が高まります。

旅行に最適な小型ミラーレスカメラ

旅行のパートナーとしてカメラを選ぶなら、画質、携帯性、そして信頼性のバランスが取れた一台が理想です。小型APS-Cミラーレスは、この条件を満たす最適な選択肢の一つと言えます。

旅行用のカメラに求められるのは、まず第一に、一日中持ち歩いても苦にならないサイズと軽さです。この点では、本記事で紹介する多くのモデルが基準を満たします。しかし、旅先では予期せぬ撮影シーンに遭遇するため、ある程度の汎用性も必要になります。

そこでおすすめしたいのが、レンズ交換によって多彩な表現が可能なシステムです。例えば、日中の風景撮影には非常にコンパクトな沈胴式(ちんどうしき)の標準ズームレンズ(例:富士フイルム XC15-45mm、ソニー E PZ 16-50mm)を使い、夜景や室内の撮影、あるいは背景をぼかしたポートレートを撮りたい時には、明るい単焦点レンズに交換するといった使い分けができます。

特に富士フイルムのシステムは、XF27mmF2.8のようなパンケーキレンズから、「フジクロン」と呼ばれる小型軽量なF2単焦点シリーズまで、旅に最適なコンパクトレンズが充実しています。ソニーも同様に、純正・サードパーティ製を含め豊富なレンズ群から選べる強みがあります。旅の思い出をより美しく、多彩に残すためには、ボディの性能だけでなく、どのようなレンズと共に旅をするかという視点が大切になります。

スナップ撮影に便利な軽量ミラーレス

街角の何気ない一瞬を切り取るスナップ撮影では、カメラの存在感を消し、素早く撮影に入れる「瞬発力」と「機動力」が鍵となります。軽量な小型APS-Cミラーレスは、まさにスナップシューターにとって理想的なツールです。

スナップ撮影において便利なカメラの条件は、単に軽いだけではありません。被写体に威圧感を与えない控えめなデザインも、自然な表情を捉えるためには大切な要素です。この点で、富士フイルムのX-E4(生産完了品)やX-M5のようなレンジファインダースタイルのカメラは、非常に優れています。カメラを構えているというより、小さな箱で景色を覗いているかのような自然な所作で撮影に臨めます。

また、瞬発力という点では、高速で正確なオートフォーカス(AF)性能が求められます。最新のモデル、例えば富士フイルム X-M5やソニー ZV-E10 IIは、AIを活用した被写体検出AFを搭載しており、人物の瞳や動物、乗り物などを自動で追尾してくれます。これにより、構図作りに集中しながら、決定的な瞬間を逃さず撮影できる可能性が格段に高まります。

以上のことから、スナップ撮影用のカメラを選ぶ際は、軽量性、デザインの控えめさ、そして高速AFという3つの要素をバランス良く満たすモデルを選ぶと、撮影の成功率と満足度が大きく向上するはずです。

おすすめのAPS-C 最小ミラーレスを徹底比較

- 最軽量APS-Cミラーレスカメラ比較

- 小型ボディでも高画質なミラーレス

- 小さくて高性能なAPS-Cミラーレスランキング

- コンパクトなAPS-Cミラーレスのおすすめ機種

- 最高のaps-c 最小ミラーレスを選ぶために

最軽量APS-Cミラーレスカメラ比較

ここでは、主要なコンパクトAPS-Cミラーレスカメラのスペックを客観的なデータで比較します。特に「軽さ」と「小ささ」に注目し、どのモデルが数値上のチャンピオンであるかを見ていきましょう。重量は、実際に持ち運ぶ状態に近い「バッテリーとメモリーカードを含む重量」を基準に比較します。

| モデル | マウント | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 奥行き (mm) | 重量 (バッテリー/カード含む, g) |

| 富士フイルム X-M5 | X | 111.9 | 66.6 | 38.0 | 355 |

| ソニー ZV-E10Ⅱ | E | 114.8 | 67.5 | 54.2 | 377 |

| キヤノン EOS R100 | RF | 116.3 | 85.5 | 68.8 | 356 |

| 富士フイルム X-E4 | X | 121.3 | 72.9 | 32.7 | 364 |

| キヤノン EOS R50 | RF | 116.3 | 85.5 | 68.8 | 375 |

| 富士フイルム X-T30 II | X | 118.4 | 82.8 | 46.8 | 378 |

| ニコン Z30 | Z | 128.0 | 73.5 | 59.5 | 405 |

| ソニー α6400 | E | 120.0 | 66.9 | 59.7 | 403 |

この表から、いくつかの事実が明らかになります。まず、重量面では富士フイルム X-M5が355gで最軽量です。体積(物理的な小ささ)でも、他のモデルを大きく引き離して最小となっています。

一方で、キヤノンのEOS R100やR50は、軽量ではあるものの奥行きが68.8mmと厚く、体積ではかなり大きくなることが分かります。これは、バッグへの収納性に影響を与える可能性があります。このデータは、単一のスペックだけでなく、総合的に判断することの重要性を示しています。

小型ボディでも高画質なミラーレス

「カメラは小さいと画質が悪いのではないか」という懸念は、過去のものとなりつつあります。現在の小型APS-Cミラーレスカメラは、一世代前の大きなデジタル一眼レフを凌駕するほどの高画質を実現しています。

その理由は、センサー技術と画像処理エンジンの飛躍的な進化にあります。例えば、富士フイルムのカメラに搭載されている「X-Trans CMOSセンサー」は、独自のカラーフィルター配列により、偽色やモアレを抑制し、優れた解像感と色再現性を実現します。最新のX-T50には、上位モデルと同じ約4020万画素のセンサーが搭載されており、小型ボディから驚くほど精細な画像を生み出します。

また、ソニーのモデルは、長年培ってきたセンサー開発技術と、最新の画像処理エンジン「BIONZ XR」の組み合わせにより、卓越した高感度性能と広いダイナミックレンジを誇ります。これにより、暗い場所でもノイズの少ないクリアな写真を撮影できます。

つまり、現代の技術においては、「ボディサイズ」と「画質」は必ずしも比例しません。むしろ、センサーと画像処理エンジン、そしてレンズの性能という3つの要素が組み合わさって最終的な画質が決まります。小型APS-Cミラーレスを選ぶことは、画質を犠牲にすることにはならない、と考えて良いでしょう。

小さくて高性能なAPS-Cミラーレスランキング

ここでは、携帯性、性能、そして使いやすさのバランスを総合的に評価し、独自のおすすめランキング形式で紹介します。あなたのカメラ選びの参考にしてください。

1位:ソニー ZV-E10 II

Vloggerや動画クリエイターにとって、現状で最もバランスの取れた選択肢と言えます。クラスをリードするソニーのAI搭載オートフォーカスは、人物やペットを驚くほど正確に追尾し続けます。高品質な4K動画性能や、「商品レビュー用設定」のようなユニークな機能も魅力です。広大で成熟したEマウントレンズのエコシステムも、表現の幅を広げる上で大きな強みとなります。

2位:富士フイルム X-M5

「とにかく最小・最軽量」を追求するなら、このモデルが最有力候補です。最新のプロセッサーとAIによる被写体検出AFを搭載しながら、現行Xシリーズで最小のボディを実現しています。新設されたフィルムシミュレーションダイヤルは、富士フイルムならではの色表現を直感的に楽しむための優れた工夫です。XF27mmのようなパンケーキレンズと組み合わせれば、究極のコンパクトシステムが完成します。

3位:ニコン Z30

箱から出してすぐに感じられる、しっかりとしたグリップと優れた操作性が魅力です。同クラスの他社製品と比較して、より「カメラらしい」堅実な作り込みが感じられます。非常にコンパクトで写りも良いキットレンズ NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR との相性も抜群で、写真撮影を主目的とするユーザーにとって、安定した撮影体験を提供してくれます。

コンパクトなAPS-Cミラーレスのおすすめ機種

ランキングに続き、ここでは特定のユーザータイプに焦点を当て、それぞれに最適なおすすめ機種を提案します。

Vlogger・動画クリエイター向け

前述の通り、ソニー ZV-E10 IIが最有力です。圧倒的なAF性能、Vlogに特化した機能、そして豊富なレンズ群は、他の追随を許しません。もしビューファインダーが必須で、より本格的な動画制作を目指すなら、ボディ内手ブレ補正を搭載し、大型バッテリーを採用した富士フイルム X-S20が次の選択肢として考えられます。

ストリート・旅行写真家向け

写真撮影の楽しさと携帯性を両立させたいなら、富士フイルムのカメラが際立ちます。ビューファインダーを覗いて撮るスタイルを重視するなら、ボディ内手ブレ補正と最新40MPセンサーを搭載したX-T50が理想的です。もし中古市場で状態の良いものが見つかるなら、究極のミニマリズムを体現したX-E4も依然として素晴らしい選択肢です。これらのモデルは、豊富なフィルムシミュレーションと優れたコンパクトレンズ群により、撮る楽しみを最大限に引き出してくれます。

予算を最優先する初心者向け

コストを抑えたい場合でも、安易に最も安価なモデルに飛びつくのは避けるべきです。キヤノン EOS R100は確かに低価格ですが、タッチ非対応の固定式モニターなど、現代の基準では使い勝手に大きく劣る点があります。

そのため、予算重視であっても、ニコン Z30やソニーの初代ZV-E10、あるいはキヤノン EOS R50を選ぶことを強く推奨します。これらのモデルは、可動式タッチスクリーンやUSB充電など、快適な撮影に欠かせない基本機能を備えており、はるかに満足度の高いカメラライフのスタートを切れるはずです。

最高のAPS-C 最小ミラーレスを選ぶために

この記事を通して、最小のAPS-Cミラーレスカメラを選ぶための様々な視点を提供してきました。最後に、あなたが最高のパートナーを見つけるための重要なポイントをまとめます。単一の「最高のカメラ」は存在しません。あなたにとって最高のカメラとは、あなたの撮影スタイルと価値観に最も合致する一台です。

- 「最小」とは単なる寸法ではなく、レンズを含めたシステム全体の携帯性で考える

- 真のコンパクトさを求めるならパンケーキレンズの存在が不可欠

- レンズエコシステムの成熟度では富士フイルムとソニーが優位

- キヤノンRF-SとニコンZ DXマウントは将来のレンズ拡充に期待

- 最小クラスのモデルはビューファインダー(EVF)を省略する傾向にある

- 晴天の屋外ではEVFがないと液晶モニターが見えにくくなる

- 多くの小型機はボディ内手ブレ補正(IBIS)を搭載していない

- IBISがないと暗所での撮影や動画撮影で不利になることがある

- フラットなデザインのモデルはグリップ感が乏しい場合がある

- 小型ボディはバッテリーの持ちが短い傾向にあるため予備バッテリーを検討する

- タッチ操作やUSB充電の有無は使い勝手に大きく影響する

- 富士フイルム X-M5は現行機でトップクラスの小ささと軽さを誇る

- ソニー ZV-E10 IIはクラス最高のAF性能と動画機能を持つ

- ニコン Z30は優れたグリップと操作性が魅力

- キヤノン EOS R100は多くの機能が省略されており、慎重な検討が必要

- あなたの撮影スタイル(写真中心か動画中心か)を明確にする

- 最終的には、スペックだけでなく、手に持った時のフィーリングや操作感を大切にする