インターネットでカメラの情報を探していると、「Eマウントは画質が悪い」という言葉を見かけて、不安に感じていませんか。ソニーのカメラに興味はあるものの、画質に関するネガティブな評判が気になり、購入をためらっている方もいるかもしれません。

この記事では、なぜEマウントの画質が悪いと言われる理由があるのかを深掘りし、センサーサイズと画質の関係や、レンズ性能が画質に与える影響について詳しく解説します。また、ソニーEマウントのキットレンズの評価から、単焦点レンズとズームレンズの画質比較、高感度撮影でのノイズ問題、そして意外と知られていない解像度とシャープネスの違いまで、多角的に検証していきます。さらに、動画撮影時の画質の特徴や他社マウントとの画質比較を通じて、Eマウントシステムの現在地を明らかにします。最終的には、画質を改善する撮影設定のポイントも紹介し、あなたの疑問や不安を解消することを目指します。

- 「Eマウントの画質が悪い」と言われる具体的な理由と、その背景

- レンズの選択が最終的な画質をいかに大きく左右するか

- 手持ちの機材で画質を最大限に引き出すための具体的な設定方法

- 主要な競合マウントと比較した際のEマウントの客観的な立ち位置

Eマウントの画質が悪い?という噂の真相

- Eマウントの画質が悪いと言われる理由

- センサーサイズと画質の関係

- レンズ性能が画質に与える影響

- ソニーEマウントのキットレンズの評価

- 単焦点レンズとズームレンズの画質比較

- 高感度撮影でのノイズ問題

Eマウントの画質が悪いと言われる理由

ソニーEマウントの画質が悪いという評価が一部で根強く存在する主な理由は、複数の要因が複雑に絡み合っているためです。言ってしまえば、これはシステム全体の一つの側面だけを見て判断してしまった結果、生まれた誤解とも考えられます。

その理由の一つに、マウントの物理的な設計が挙げられます。EマウントはもともとAPS-Cセンサーを想定して開発されたため、フルサイズ対応マウントとしては内径が比較的小さめです。理論上、小さなマウント径はセンサーの隅に光を届ける際に角度が急になり、画像の周辺部で画質が低下する可能性が指摘されてきました。

また、Eマウントの柔軟性の高さが、逆に画質低下の評判を生む一因にもなっています。短いフランジバックは、アダプターを介して他社製のオールドレンズなど、多種多様なレンズを装着できる大きなメリットです。しかし、これらのレンズはEマウントのセンサー構造、特に保護ガラスの厚みを想定して設計されていないため、組み合わせによっては本来の性能を発揮できず、周辺光量の低下や色被りといった問題が発生することがあります。

このように、特定の条件下での性能低下や、システムの歴史的経緯が、Eマウント全体の画質が悪いという一般的なイメージとして広がってしまったのが実情です。

センサーサイズと画質の関係

カメラの画質を決定づける上で、センサーサイズは極めて基本的な要素です。一般的に、センサーサイズが大きいほど一度に多くの光を取り込むことができ、高画質を実現しやすくなります。

フルサイズセンサーの優位性

ソニーのα7シリーズなどが採用する35mmフルサイズセンサーは、より小さなAPS-Cセンサーやマイクロフォーサーズセンサーと比較して、いくつかの点で有利です。

まず、1画素あたりの受光面積が大きくなるため、ダイナミックレンジが広くなります。これにより、明るい部分から暗い部分まで、白飛びや黒つぶれを抑えた階調豊かな写真を撮影できます。

次に、高感度撮影時のノイズ耐性が高い点もメリットです。暗い場所でISO感度を上げても、ノイズが少なくクリアな画像を得やすい傾向にあります。

さらに、同じ画角とF値で撮影した場合、センサーサイズが大きい方が背景のボケを大きく表現できるため、被写体を際立たせた立体感のある描写が可能になります。

Eマウントの歴史とセンサーサイズ

Eマウントは、当初APS-Cセンサーを搭載したNEXシリーズでスタートしました。この時点でも、コンパクトカメラなどより大きなセンサーによる高画質が魅力でした。その後、世界初のフルサイズミラーレスカメラα7シリーズの登場により、Eマウントはプロフェッショナルな要求にも応えるシステムへと進化を遂げたのです。したがって、「Eマウント」という言葉がAPS-Cとフルサイズの両方を指すため、どのセンサーサイズのカメラを基準に話すかによって、画質の評価が変わってくることも理解しておく必要があります。

レンズ性能が画質に与える影響

どれだけ高性能なカメラボディを使用したとしても、最終的な画質を決定づける最も重要な要因はレンズです。レンズは、光をセンサーに届ける役割を担う「カメラの眼」であり、その光学性能が写真の解像感、コントラスト、色再現性、ボケの美しさなど、あらゆる面を左右します。

Eマウントシステムには、非常に幅広い価格帯と性能のレンズが存在します。例えば、ソニー純正の最高峰ラインである「G Master (GM)」シリーズは、最新の高画素センサーの能力を最大限に引き出すことを目指して設計されており、プロフェッショナルの現場で求められる妥協のない画質を提供します。これらのレンズを使用すれば、「Eマウントの画質が悪い」という評価がいかに的外れであるかを実感できるはずです。

一方で、比較的安価なキットレンズや、利便性を重視した高倍率ズームレンズも存在します。これらのレンズは、携帯性やコストパフォーマンスと引き換えに、光学性能においてある程度の妥協がなされています。特に画像の周辺部やズームの両端で解像感が甘くなったり、歪みが目立ったりすることがあります。

つまり、「Eマウントの画質」と一括りにするのではなく、「どのレンズを使った場合の画質か」を問うことが不可欠です。高性能なボディに性能の低いレンズを組み合わせれば、ボディのポテンシャルは発揮されず、期待外れの結果に終わる可能性があります。このレンズ選択の幅広さこそがEマウントの強みであり、同時に画質評価が分かれる原因ともなっているのです。

ソニーEマウントのキットレンズの評価

カメラを初めて購入する際にセットで付属してくるキットレンズは、多くのユーザーが最初に手にする一本です。しかし、このキットレンズの性能が、Eマウントシステム全体の画質に対する第一印象を形成してしまうことが少なくありません。

例えば、α7 IVのキットレンズ「FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS」や、α7C IIのキットレンズ「FE 28-60mm F4-5.6」は、最高の光学性能を追求したレンズではありません。これらのレンズの設計思想は、価格を抑え、小型軽量で、日常的な撮影に便利なズーム域をカバーするという、実用性とコストのバランスを重視したものです。

キットレンズのデメリット

高価なG Masterレンズなどと比較した場合、キットレンズには明確な弱点が存在します。

- 解像力: 特にズームの広角端や望遠端、そして画面の周辺部において解像力が不足し、ディテールが甘く感じられることがあります。

- 明るさ: 開放F値が暗いため、室内や夕暮れ時など光の少ない環境ではシャッタースピードが遅くなり、手ブレしやすくなります。また、背景を大きくぼかした表現も得意ではありません。

- 収差: カメラ内のデジタル補正をオフにしたRAWデータを見ると、歪曲収差などが顕著に現れる場合があります。

キットレンズのメリット

一方で、これらの弱点はメリットと表裏一体です。驚くほどコンパクトで軽量なため、カメラを持ち出すハードルを下げてくれます。初心者にとっては、まずこのレンズで様々な焦点距離を試し、構図や撮影の基本を学ぶ上で最適な一本とも言えます。画質は「正直言って高くない」ものの、撮影設定や光の捉え方を工夫すれば、十分に美しい写真を撮ることは可能です。キットレンズでの体験だけで「Eマウントは画質が悪い」と結論づけるのは、システムのほんの一面しか見ていないことになります。

単焦点レンズとズームレンズの画質比較

レンズには、焦点距離が固定された「単焦点レンズ」と、焦点距離を変えられる「ズームレンズ」の2種類があり、それぞれに画質的な特徴とメリット・デメリットがあります。この違いを理解することは、画質を追求する上で非常に大切です。

単焦点レンズの画質的メリット

単焦点レンズは、一つの焦点距離に特化して設計されているため、光学的に無理が少なく、一般的にズームレンズよりも高画質を実現しやすい傾向にあります。

- 高い解像力とシャープネス: レンズの構成枚数を少なく、シンプルに設計できるため、光のロスが少なく、画面の隅々までシャープで解像感の高い描写が得られます。

- 明るいF値: F1.8やF1.4といった非常に明るい製品が多く、暗い場所での撮影に強いだけでなく、背景を美しく大きくぼかした、印象的な写真が撮りやすいのが魅力です。

- 少ない収差: 構造がシンプルなため、歪曲収差や色収差などが良好に補正されていることが多いです。

ズームレンズの利便性と画質の関係

ズームレンズの最大のメリットは、一本で様々な画角をカバーできる利便性です。レンズ交換の手間なく、広角から望遠まで構図を素早く変えられるため、旅行やイベント撮影などで絶大な威力を発揮します。

しかし、この利便性を実現するために、レンズの設計は複雑になりがちです。多くのレンズ群を動かして焦点距離を変える構造上、どうしても光学的な妥協点が生じやすくなります。特に、安価なズームレンズや倍率の高いズームレンズでは、焦点距離によって解像力が変化したり、単焦点レンズに比べて開放F値が暗くなったりする傾向があります。

もちろん、ソニーのG Masterシリーズに代表される高性能なズームレンズは、最新の光学技術を投入することで、多くの単焦点レンズに匹敵する、あるいはそれを超えるほどの驚異的な画質を達成しています。したがって、単純に「単焦点=高画質、ズーム=低画質」と断定はできませんが、一般的な傾向として、同価格帯であれば単焦点レンズの方が画質面で有利であると覚えておくと良いでしょう。

高感度撮影でのノイズ問題

暗い場所で写真を撮る際、ISO感度を上げて撮影することが多くなりますが、このときに発生する「ノイズ」は画質を低下させる大きな要因の一つです。ノイズとは、写真に現れるザラザラとした粒子のことで、これが多くなると画像のディテールが失われ、色の再現性も悪くなります。

ソニーのEマウントカメラは、この高感度撮影時のノイズ処理において、優れた性能を発揮します。その心臓部となっているのが、画像処理エンジン「BIONZ」です。センサーが捉えた光の信号をデジタルデータに変換する過程で、BIONZは高度なノイズリダクション処理を行います。

世代を重ねるごとにこの処理技術は進化しており、特に最新の「BIONZ XR」プロセッサーを搭載したモデルでは、高いISO感度に設定しても、ノイズを効果的に抑制しつつ、被写体の質感や細かいディテールを可能な限り維持することができます。

もちろん、物理法則としてISO感度を上げればノイズは必ず増加しますし、センサーサイズが小さいAPS-C機はフルサイズ機に比べて高感度耐性で不利になる傾向はあります。しかし、競合他社の同クラスのカメラと比較しても、ソニーのカメラの高感度性能は業界トップクラスであり、「ソニーは高感度撮影に弱い」という評価は、少なくとも現代のモデルには当てはまりません。

画質を最大限に高めるためには、できるだけISO感度を低く保つことが基本ですが、どうしても感度を上げなければならない場面で、どこまで画質を維持できるかという「高感度耐性」は、カメラの総合的な画質性能を測る上で重要な指標となります。

「Eマウントの画質が悪い」と言う根拠の無い噂をデータで検証

- 解像度とシャープネスの違い

- 動画撮影時の画質の特徴

- 他社マウントとの画質比較

- 画質を改善する撮影設定のポイント

- 結論:eマウントの画質が悪いは誤解

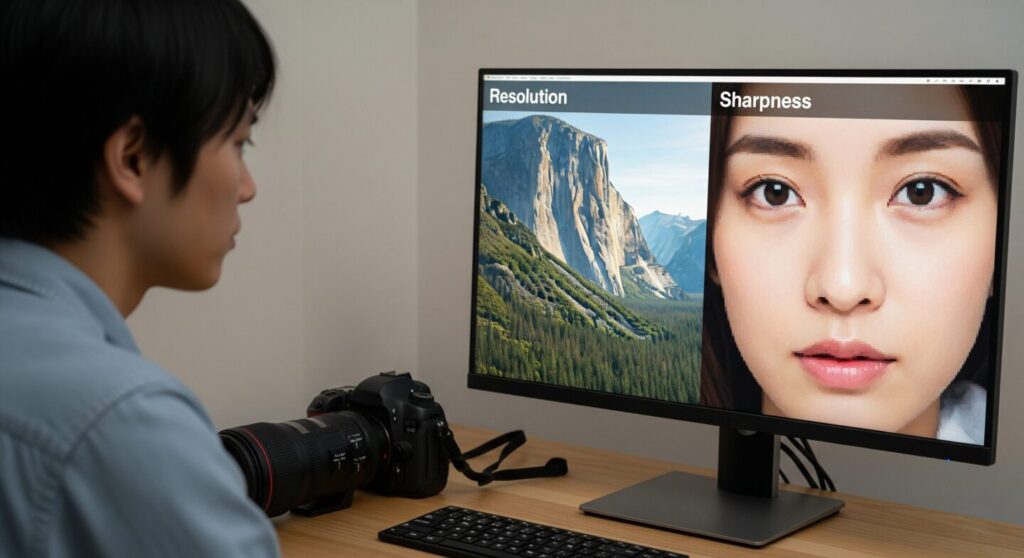

解像度とシャープネスの違い

「画質が良い」と言うとき、多くの人が「解像度」と「シャープネス」という言葉を混同して使いがちです。しかし、これらは似ているようで異なる概念であり、正しく理解することが画質の評価には不可欠です。

解像度とは

解像度(Resolution)とは、どれだけ細かい部分までを判別して写し撮れるか、という能力を指す物理的な指標です。これは主に、カメラのセンサーの画素数と、レンズが被写体の細部を正確にセンサー上へ結像させる能力(光学性能)によって決まります。例えば、6100万画素のα7R Vは、3300万画素のα7 IVよりも理論的には高い解像度を持っています。しかし、その解像度を最大限に引き出すには、レンズ側にも同等の高い解像性能が求められます。

シャープネスとは

一方、シャープネス(Sharpness)とは、画像の輪郭部分がどれだけクッキリと強調されているか、という見た目の印象を指す言葉です。これは、解像度に加えて、コントラストの高さに大きく影響されます。カメラ内の画像処理や、現像ソフトでの編集によって、シャープネスは後からでもある程度調整することが可能です。

輪郭を強調する処理を強くかければ、一見すると画像がシャープになったように感じられますが、やりすぎると不自然な印象になったり、元々なかった偽の輪郭(ハロー)が現れたりすることもあります。

要するに、解像度は「素材の良さ」、シャープネスは「味付け」に例えることができます。本当に質の高い画像とは、レンズとセンサーによって高い解像度で記録された元データがあり、それを自然な範囲で適切にシャープネス処理したものです。EマウントのG Masterレンズなどは、まさに高い解像度を達成するために設計されており、これが最終的な画質の高さに直結しているのです。

動画撮影時の画質の特徴

近年、ソニーのEマウントカメラは、静止画だけでなく動画撮影の分野でも非常に高い評価を得ています。その画質の特徴は、単に解像度が高いというだけでなく、プロの映像制作にも応える豊かな表現力と柔軟性にあります。

かつてソニーのカメラは「色が不自然」と評されることもありましたが、その評価はもはや過去のものです。特に、α7S III以降のモデルに搭載された「クリエイティブルック」は、動画の画質と表現力を大きく向上させました。

これは、撮影者の意図に合わせて映像の質感や色味を仕上げるための10種類以上のプリセットで、例えばフィルム調のしっとりとした雰囲気や、鮮やかで印象的なルックなどを、撮影時にカメラ内で完結させることができます。RAW現像やカラーグレーディングといった専門的な後処理を行わなくても、撮って出しで非常にクオリティの高い映像が得られるようになりました。

また、プロフェッショナルな映像制作の現場では、後編集での自由度を高めるために「Log撮影」が用いられます。ソニーの「S-Log」で撮影された映像は、一見すると彩度が低く眠たい印象ですが、非常に広いダイナミックレンジの情報を保持しています。これにより、カラーグレーディングの過程で、白飛びや黒つぶれを抑えながら、制作者の意図通りに色や明るさを細かく調整することが可能になります。

このように、初心者でも手軽に美しい映像が撮れる「クリエイティブルック」から、プロの要求に応える「S-Log」まで、幅広いニーズに対応できる点が、Eマウントカメラの動画画質における大きな強みとなっています。

他社マウントとの画質比較

ソニーEマウントの画質を客観的に評価するためには、主要な競合であるキヤノンRFマウントやニコンZマウントと比較することが有効です。ただ、先に言っておくと、最高級のレンズと最新のボディを組み合わせた場合、これら3つのシステムはいずれもプロ品質の素晴らしい画像を生成する能力を持っており、画質の絶対的な優劣をつけることは困難です。違いは、画質のポテンシャルそのものよりも、システムの設計思想や特徴に現れます。

| マウントシステム | 内径 | フランジバック | 主な強み |

| ソニー Eマウント | 46.1 mm | 18 mm | システムの成熟度、豊富なレンズ選択肢、小型ボディ、最先端のAF技術 |

| ニコン Zマウント | 55 mm | 16 mm | 大口径による光学設計の自由度の高さ、高品質な純正レンズ群 |

| キヤノン RFマウント | 54 mm | 20 mm | 革新的なレンズ設計、強力な手ブレ補正、定評ある色再現性 |

設計思想の違い

ニコンZマウントやキヤノンRFマウントは、Eマウントよりも後発である分、より大きなマウント内径を採用しています。これは、レンズ設計の自由度を高め、特に大口径レンズで理想的な光学性能を追求しやすいというメリットがあります。

Eマウントの強み

一方、Eマウントの最大の強みは、市場投入が早かったことによるシステムの「成熟度」です。純正レンズはもちろん、シグマやタムロンといったサードパーティからも多種多様なレンズが発売されており、ユーザーは予算や用途に応じて膨大な選択肢の中から最適な一本を選ぶことができます。このレンズエコシステムの豊かさは、他社マウントに対する大きなアドバンテージです。

また、ソニーはAIを活用したリアルタイムトラッキングAFなど、オートフォーカス技術で業界をリードしています。理論上の解像度がわずかに劣るレンズでも、常に完璧なピントが合っていれば、ピントを外しがちな高性能レンズよりも結果的に優れた写真を生み出します。このように、AF性能やボディの小型化、レンズの選択肢といったシステム全体での使いやすさを含めて評価すると、Eマウントが非常に競争力の高いシステムであることが分かります。

画質を改善する撮影設定のポイント

カメラの画質は、機材の性能だけでなく、撮影者の設定次第で大きく向上させることができます。ここでは、Eマウントカメラのポテンシャルを最大限に引き出すための、基本的ながら非常に効果的な設定のポイントをいくつか紹介します。

RAW形式での撮影を基本にする

カメラの画質を最大限に引き出したいのであれば、ファイル形式は「RAW」で撮影することが基本です。JPEGがカメラ内で処理・圧縮された完成画像であるのに対し、RAWはセンサーが捉えた生の情報をそのまま記録したデータです。後からパソコンの現像ソフトで、明るさや色合い、シャープネスなどを画質の劣化を最小限に抑えながら自由に調整できます。白飛びや黒つぶれした部分のディテールを復元できる範囲も、JPEGより遥かに広いです。

手ブレを防ぐシャッタースピードを意識する

写真がシャープに見えない原因の多くは、実はピントずれではなく「手ブレ」です。特に高画素なカメラほど、わずかなブレも目立ちやすくなります。手ブレを防ぐには、シャッタースピードを「1/焦点距離」秒以上に設定するのが一つの目安です。例えば、50mmのレンズを使っているなら1/50秒より速く、200mmの望遠レンズなら1/200秒より速いシャッタースピードを心がけましょう。ソニーの強力なボディ内手ブレ補正はこれを大いに助けてくれますが、過信は禁物です。

回折現象を避けるために絞りすぎない

風景写真などで画面全体にピントを合わせたい(パンフォーカス)とき、F値をF22などの最小絞りまで絞り込んでしまう人がいますが、これは逆効果になることがあります。「回折現象」と呼ばれる物理現象により、絞りを絞りすぎるほど光が干渉し合い、かえって画像全体のシャープネスが低下してしまうのです。

多くのレンズでは、F8からF11あたりが最も解像度が高くなる「おいしいところ」です。特別な意図がない限り、F16以上に絞るのは避けた方が賢明です。

これらの基本的なポイントを意識するだけで、同じ機材を使っていても、見違えるほど画質を向上させることが可能です。

結論:Eマウントの画質が悪い?は誤解

この記事を通じて解説してきたように、「Eマウントの画質が悪い」という主張は、特定の側面だけを切り取った極端な単純化であり、現代のEマウントシステムの実力を正確に反映したものではありません。

- Eマウントの画質が悪いという噂は多くの場合誤解である

- その噂はシステムの歴史的経緯や一部の特殊な使用例に起因する

- マウント径の小ささが画質の決定的要因になるわけではない

- 現代のレンズは計算光学とデジタル補正で最適化されている

- 最終的な画質を最も左右するのはレンズの選択である

- 最高峰のG Masterレンズは世界トップクラスの画質を提供する

- キットレンズは性能より利便性とコストを優先した設計である

- レンズの性能差がシステムの画質評価を二分させる原因となっている

- アダプターを介したオールドレンズの使用は画質低下を招くことがある

- ソニーのセンサーと画像処理エンジンは非常に高性能である

- AIを活用したAF技術は実用的な画質(歩留まり)を大きく向上させる

- クリエイティブルックにより撮って出しの色表現が豊かになった

- RAW形式で撮影し現像することで機材の潜在能力を最大限引き出せる

- 手ブレや絞りすぎなど撮影者の技術も画質に大きく影響する

- 最新の機材同士で比較すれば主要3マウントに絶対的な画質差はない