「HDD 速度 違い」と検索しているあなたは、新しいHDDの購入を検討中か、あるいは現在お使いのPCの動作が遅く、HDDの性能に疑問を感じているのかもしれません。

HDDの速度は、単一の数値で測れるものではなく、さまざまな要因が複雑に絡み合って決まります。例えば、HDDの回転数による速度差はよく知られていますが、5400rpmと7200rpmの違いが具体的にどのような影響をもたらすか、ご存知でしょうか。

また、SSDとHDDの速度比較ばかりが注目されがちですが、HDDの中でもキャッシュ容量が速度に与える影響や、接続インターフェース(SATA・USB)の違いがどう性能に関わるのかも重要なポイントです。

この記事では、外付けHDDと内蔵HDDの速度差の有無から、転送速度を測定する方法、そしてHDDが遅く感じる原因までを深く掘り下げます。さらに、速度重視なら選ぶべきHDDのタイプや、今すぐ試せるHDDの速度を改善する方法についても、専門的な視点から分かりやすく解説していきます。

この記事を通じて、「HDD 速度 違い」に関するあなたの疑問を解消し、最適なストレージ選びをサポートします。

- HDDの速度を決定づける「回転数」や「キャッシュ」などの要因が分かる

- 「5400rpm」と「7200rpm」の具体的な性能差と選び方が理解できる

- HDDが遅く感じる根本的な原因とSSDとの決定的な違いが明確になる

- 用途に合わせた最適なHDDを見極めるための知識が身につく

HDDの速度の違いを生む要因

- HDDの回転数による速度差とは

- 5400rpmと7200rpmの違いを解説

- キャッシュ容量が速度に与える影響

- 接続インターフェース(SATA・USB)の違い

- 外付けHDDと内蔵HDDの速度差は?

- SSDとHDDの速度比較(項目別)

HDDの回転数による速度差とは

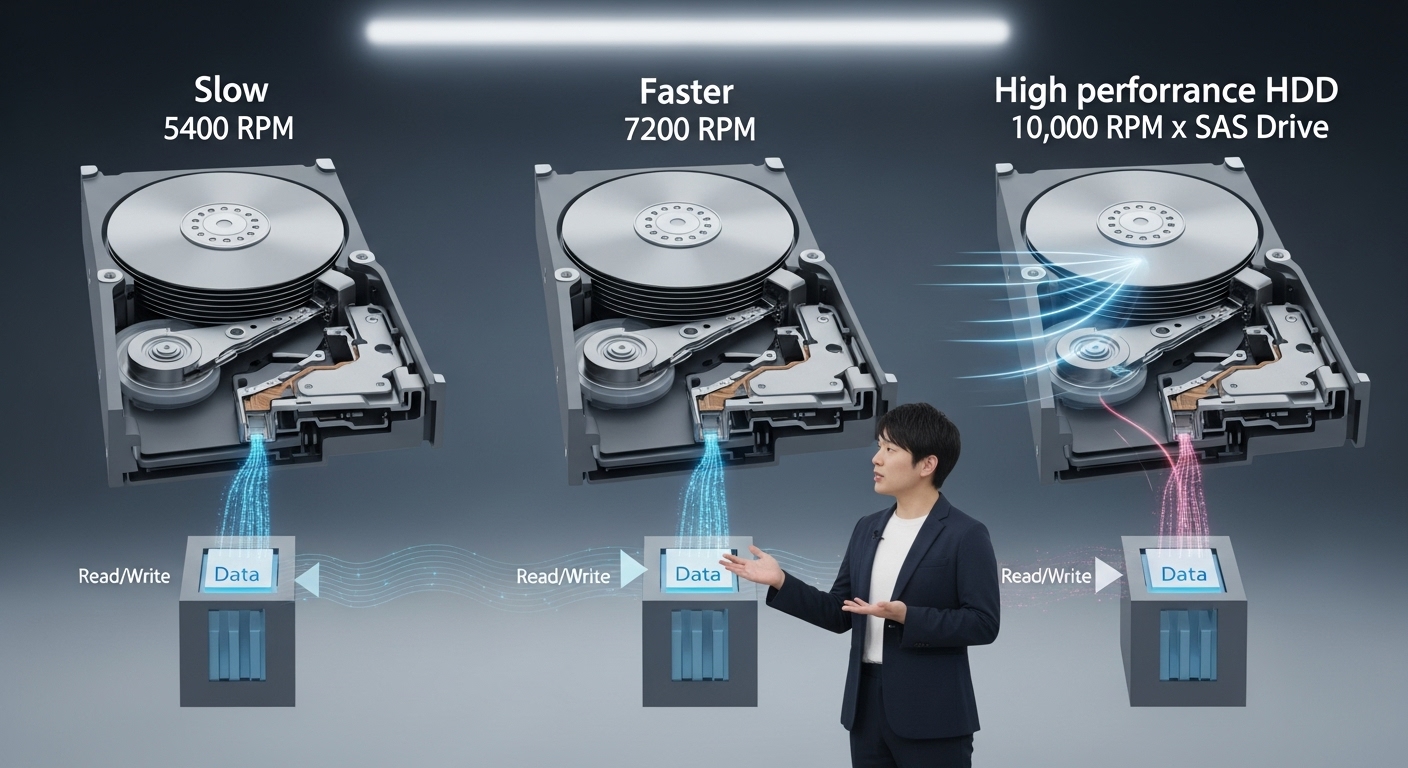

HDDの回転数(RPM: Revolutions Per Minute)とは、内部のデータ記録円盤(プラッター)が1分間に何回転するかを示す数値です。この回転数が、HDDの速度性能、特に「応答速度」に直接的な影響を与えます。

HDDはデータを読み書きする際、まず目的のデータが保存されている円盤上の位置まで磁気ヘッドが移動し(シークタイム)、次に円盤が回転して目的のデータがヘッドの真下に来るのを待ちます(回転レイテンシ)。

RPMが高いほど、この「回転待ち時間」が短縮されます。例えば、目的のデータにアクセスするために円盤が半回転する必要がある場合、7200RPMのドライブは5400RPMのドライブよりも速く半回転できるため、データの読み出しをより早く開始できます。

ただし、一般的にRPMが高いドライブは、消費電力や動作音が大きくなる傾向があり、場合によっては発熱も高くなるというデメリットも存在します。

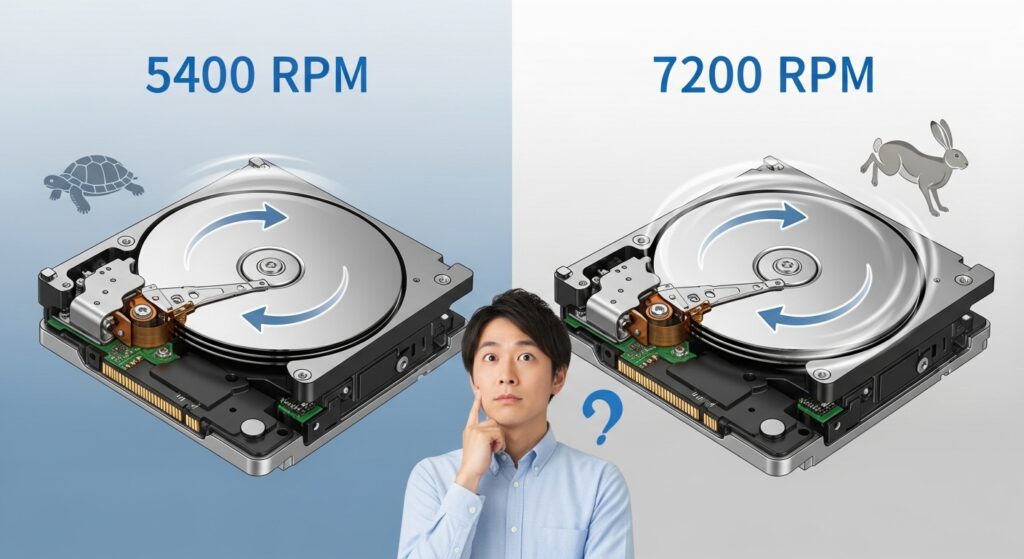

5400rpmと7200rpmの違いを解説

5400rpmと7200rpmのドライブは、市場で最も一般的に見られる2つのタイプであり、それぞれ異なる特性を持っています。

主な違いは「応答速度(アクセスタイム)」と「データ転送速度(スループット)」に現れます。

応答速度(アクセスタイム)

前述の通り、7200rpmのドライブは回転待ち時間が短いため、5400rpmよりも応答速度が速くなります。具体的には、7200rpmの平均回転レイテンシが約4.17ミリ秒であるのに対し、5400rpmは約5.56ミリ秒です。この約1.4ミリ秒の差は、OSの起動やアプリケーションの読み込みなど、細かなファイルを多数読み込む「ランダムアクセス」において、体感的なキビキビ感の差として現れることがあります。

データ転送速度(スループット)

連続した大きなファイル(動画ファイルなど)を読み書きする「シーケンシャルアクセス」の速度は、RPMだけでなく「記録密度」(プラッターの単位面積あたりにどれだけ多くのデータを詰め込めるか)にも大きく左右されます。

同じ世代の技術で記録密度が同等であれば、7200rpmの方がプラッターの回転が速い分、より高速なデータ転送が可能です。しかし、技術革新により、新しい高密度な5400rpmドライブが、古い低密度な7200rpmドライブの転送速度を上回るケースも珍しくありません。

用途による使い分け

7200rpmは、応答速度と転送速度の両方を重視するデスクトップPCのメインドライブや、頻繁にアクセスするデータを保存する用途に適しています。

一方、5400rpmは、動作音が比較的静かで消費電力が少ない傾向があるため、大容量データの長期保存(アーカイブ)や、静音性が求められる外付けHDD、NAS(Network Attached Storage)などに適していると言えます。

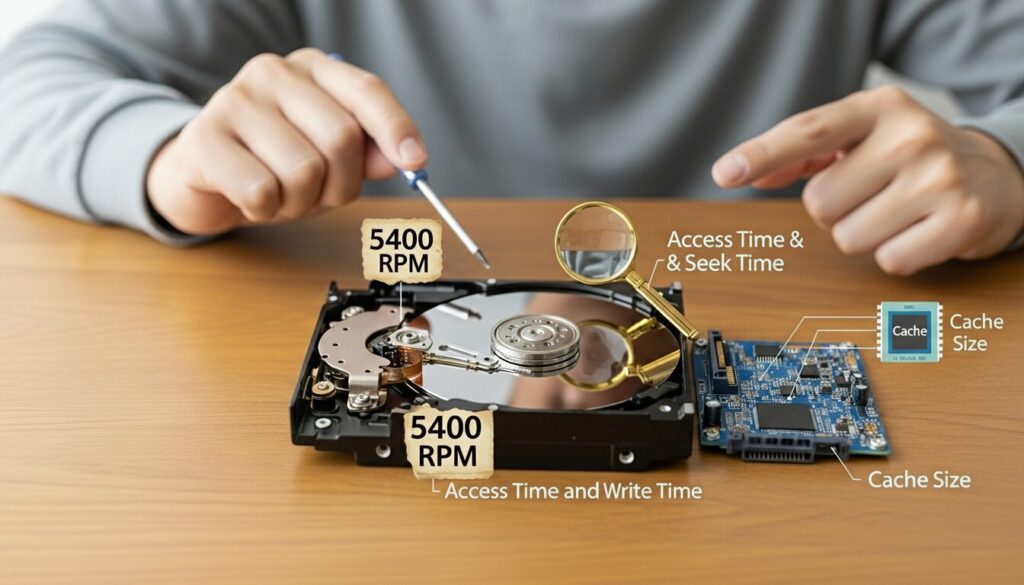

キャッシュ容量が速度に与える影響

HDDに搭載されているキャッシュ(またはディスクバッファ)は、HDDの基板上に搭載された少量の高速なDRAMメモリ(例:64MB、128MB、256MB)のことです。これは、低速な円盤(プラッター)へのアクセスと、高速なPC本体とのデータ転送を仲介する役割を果たします。

キャッシュの主な機能は2つあります。

- 書き込みキャッシュ: PCから送られてきた書き込みデータを一時的に高速なキャッシュメモリに受け取ります。PCに対しては「書き込み完了」と即座に通知し、実際の円盤への書き込みはHDDが後からゆっくり行います。これにより、PC側は次の処理にすぐ移ることができ、体感的なパフォーマンスが向上します。

- 読み取りキャッシュ: よくアクセスされるデータを予測してキャッシュに保持しておきます。再度同じデータへの要求があった場合、低速な円盤から読み出す代わりに、高速なキャッシュから即座にデータを返すことで、応答速度を高めます。

キャッシュ容量が大きいほど、より多くのデータを一時的に保持できるため、特に断続的な(バースト的な)読み書きが発生した場合や、OSの操作のように繰り返し同じファイルにアクセスするような場面で、パフォーマンスの低下を緩和し、動作を滑らかにする効果が期待できます。

ただし、キャッシュはあくまで根本的な機械的遅延(シークタイムや回転レイテンシ)を解消するものではありません。大容量ファイルの連続的な転送など、キャッシュの容量を超えるデータ量を扱う場合、速度はHDD本体の物理的な性能に依存することになります。

接続インターフェース(SATA・USB)の違い

HDDをPCや他の機器に接続する方法(インターフェース)も、最大転送速度を決定する要因の一つです。ただし、HDDにおいては、インターフェースがボトルネックになることは稀です。

の違い-1-1024x585.jpg)

SATA (Serial ATA)

主にPCの内蔵ドライブとして使用される規格です。現在主流の「SATA 3.0 (6.0 Gbit/s)」は、理論上の最大転送速度が約600 MB/sです。

USB (Universal Serial Bus)

主に外付けHDDで使用される規格です。「USB 3.2 Gen 1」(旧USB 3.0)は最大5 Gbit/s(実効約625 MB/s)、「USB 3.2 Gen 2」は最大10 Gbit/s(実効約1,250 MB/s)の転送速度を持ちます。

HDDの速度との関係

ここで重要なのは、一般的なHDD(7200rpm)の実際の最大シーケンシャル転送速度が約120~160 MB/s程度であるという点です。

これは、SATA 3.0(約600 MB/s)やUSB 3.2 Gen 1(約625 MB/s)といったインターフェースの規格上の上限速度よりも、はるかに遅い数値です。

したがって、現代の一般的なインターフェース規格(SATA 3.0やUSB 3.0以降)を使用している限り、接続方法がHDDの速度のボトルネックになることはありません。速度を決めているのは、インターフェースではなく、HDD自体の機械的な性能です。

例外として、古い「USB 2.0」(最大480 Mbit/s、実効約40~50 MB/s)規格で接続した場合のみ、インターフェースの上限がHDDの性能を下回るため、速度が著しく制限されます。

外付けHDDと内蔵HDDの速度差は?

「外付けHDDは内蔵HDDより遅い」というイメージがあるかもしれませんが、現代の接続規格においては、その差はほとんどありません。

前述の通り、内蔵用のSATA 3.0(約600 MB/s)と外付け用のUSB 3.2 Gen 1(約625 MB/s)は、どちらもHDD本体の最大速度(約160 MB/s)を大幅に上回る転送能力を持っています。

このため、内蔵されているHDD自体の性能(回転数や記録密度)が同じであれば、SATAで内蔵接続しても、USB 3.0以上で外付け接続しても、理論上の最大転送速度に差は出ません。

速度差が出るとすれば、以下のような別の要因が考えられます。

- 古いインターフェースの使用: PC側または外付けHDDケース側が古いUSB 2.0にしか対応していない場合、速度は大幅に低下します。

- 安価な変換チップの影響: 外付けHDDケースに内蔵されているSATA-USB変換チップの品質が低い場合、稀に性能が最大限に発揮されないことがあります。

- 内蔵ドライブの性能差: そもそも外付けHDDケースに内蔵されているHDDが、低速な5400rpmモデルや、後述するSMRモデルである可能性があります。

結論として、適切な規格(USB 3.0以上)で接続すれば、外付けHDDと内蔵HDDの間に実質的な速度差はなく、どちらもHDD本体の性能がそのまま速度の上限となります。

SSDとHDDの速度比較(項目別)

HDDの速度を語る上で、SSD(Solid State Drive)との比較は避けられません。両者の違いは、単なる「速度の差」ではなく、「動作原理の根本的な違い」から来ています。

SSDはHDDのような回転する円盤や動くヘッドを持たず、半導体メモリ(NANDフラッシュ)に直接データを読み書きします。これにより、HDDの最大の弱点である機械的な遅延(シークタイムと回転レイテンシ)がほぼゼロになります。

この違いが、以下の比較表に示すような圧倒的な性能差を生み出します。

| 指標 | HDD (7200 RPM, CMR) | SATA SSD | NVMe SSD (PCIe 4.0) |

| 平均アクセスタイム | 約 13~15 ミリ秒 | 約 0.1 ミリ秒 | 0.1 ミリ秒未満 |

| シーケンシャル読取 | 約 120–160 MB/s | 約 550 MB/s | 約 7,000 MB/s |

| ランダムI/O (4K) | 約 0.5–2 MB/s | 約 300–400 MB/s | 約 1,000+ MB/s |

| OS起動時間(目安) | 30–40 秒 | 10–15 秒 | 10秒未満 |

| 主な弱点 | ランダムI/O | SATAインターフェースの ボトルネック | GB単価 |

シーケンシャル速度

大容量ファイルの転送速度です。SATA SSDはHDDの約3~4倍、NVMe SSDに至っては数十倍高速です。

ランダムI/O速度

HDDの速度を理解する上で最も重要な項目です。これはOSの起動やアプリの読み込みなど、細かく散らばったファイルにアクセスする速度を示します。

HDDはファイル1つごとに機械的な遅延(約15ミリ秒)が発生するため、この性能が極端に低くなります(1~2 MB/s程度)。一方、SSDは機械的な遅延がないため、HDDの数百倍から数千倍という圧倒的なランダム性能を発揮します。

PCの体感速度、いわゆる「キビキビ感」を決定づけているのは、このランダムI/O性能です。HDDが遅く感じる最大の原因は、OSやアプリが要求するランダムI/Oに、HDDの物理的な構造が全く追いつけない点にあります。

実践!HDDの速度の違いと対処法

- 転送速度を測定する方法(フリーソフト)

- HDDが遅く感じる原因と物理的限界

- HDDの速度を改善する方法はあるか?

- 速度重視なら選ぶべきHDDのタイプ

- 用途で選ぶHDD 速度 違いの総括

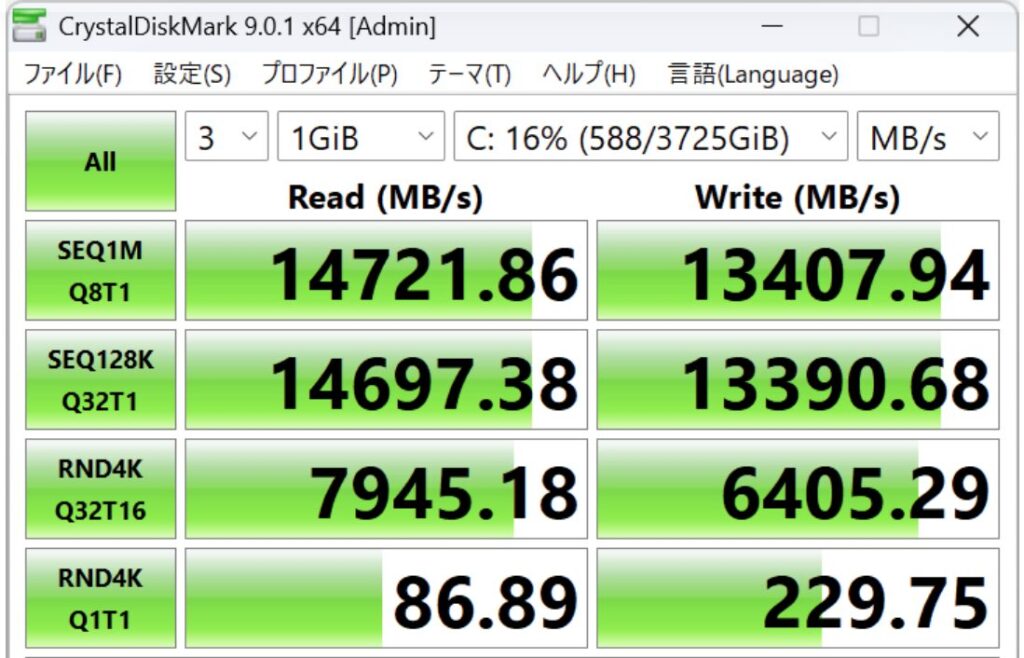

転送速度を測定する方法(フリーソフト)

ご自身のHDDがどの程度の速度なのかを客観的に知るには、ベンチマークソフトを使用するのが最も確実です。「CrystalDiskMark」は、ストレージの速度を測定するための定番フリーソフトです。

このツールを使うと、主に2種類の速度を測定できます。

- SEQ (シーケンシャルアクセス): 「SEQ1M Q8T1」などの項目で表示されます。これは、1MBのブロックサイズで連続したデータを読み書きする速度です。動画ファイルのような大容量ファイルを転送する際の最大速度(例:160 MB/s)を示しており、主にHDDの記録密度や回転数が影響します。

- RND (ランダムアクセス): 「RND4K Q32T1」や「RND4K Q1T1」などの項目で表示されます。これは、4KBの小さなサイズのデータを、円盤上のランダムな位置から読み書きする速度です。OSやアプリケーションの応答性(例:1.2 MB/s)を示しており、主にHDDのアクセスタイム(シークタイム+回転レイテンシ)が影響します。

CrystalDiskMarkを実行すれば、お使いのHDDのシーケンシャル性能とランダム性能の間に、100倍以上の大きな性能差があることが即座に数値で確認できます。

また、ドライブの健康状態を知りたい場合は、「CrystalDiskInfo」という別のフリーソフトが役立ちます。これはドライブのS.M.A.R.T.(自己診断)情報を読み取り、「正常」「注意」「異常」といった健康状態や、電源投入回数、使用時間、不良セクタの代替処理回数などを確認することが可能です。

HDDが遅く感じる原因と物理的限界

HDDの動作が「遅い」と感じる場合、その原因は大きく分けて2つあります。一つはOSやアプリが要求する作業内容とHDDの特性がミスマッチであること、もう一つは記録方式に起因するものです。

1. ランダムI/Oのボトルネック(物理的限界)

前述の通り、HDDが最も苦手とするのは「ランダムアクセス」です。OSの起動、Webブラウザの起動、ソフトウェアのアップデートなど、PCの日常的な操作の多くは、ディスク上の様々な場所に散らばった無数の小さなファイルを読み書きする処理(ランダムI/O)を発生させます。

HDDは、その都度物理的にヘッドを動かし、円盤の回転を待つ必要があるため、この処理が極端に遅くなります。PCが「固まったように」遅くなるのは、HDDがこのランダムI/Oの処理に追われ、CPUやメモリの性能が遊んでいる状態、すなわちHDDがシステム全体の足を引っ張っている(ボトルネックになっている)状態です。これはHDDの機械的な構造に起因する物理的な限界であり、5400rpmを7200rpmに変えても(応答性が10%程度改善する可能性はありますが)、SSDの数千倍遅いという根本的な問題は解決しません。

2. SMR (瓦記録) 方式による遅延

もう一つの深刻な原因が、SMR(Shingled Magnetic Recording / 瓦記録)という記録方式です。これは、HDDの大容量化・低コスト化のために開発された技術で、データを屋根の瓦のように重ねて書き込みます。

SMR方式のHDDは、データを読み取る際は問題ありませんが、一度書き込んだデータを「上書き」または「変更」する際に、致命的な弱点を抱えています。瓦状に重なったトラックの一部を変更するには、関連するデータブロック全体を一度キャッシュに読み出し、書き換えたいデータを含めて修正し、そのブロック全体を書き戻す、という非常に時間のかかる内部処理(書き込み増幅)が発生します。

このため、特にNAS(RAID)での再構築時や、PCで断続的な書き込みが続いた場合、ドライブのキャッシュが一杯になると、書き込み速度が150 MB/sから20 MB/s程度まで崖から落ちるように急激に低下し、システム全体の動作が極端に遅くなる原因となります。

HDDの速度を改善する方法はあるか?

HDDが遅いと感じる場合、その根本原因は前述した物理的な限界にあるため、SSDに交換するのが最も確実で効果的な解決策です。しかし、予算の都合などでHDDを使い続ける場合、OSの設定を見直すことで多少のパフォーマンス改善が期待できる場合があります。

1. デフラグ(最適化)の実行

HDDは長期間使用すると、ファイルがディスク上で断片化(バラバラに保存される)し、読み取りに余計なヘッドの移動(シーク)が発生して遅くなることがあります。

Windowsには標準で「ドライブのデフラグと最適化」ツールが搭載されています。これを実行することで、断片化したファイルを整理し、シーケンシャルな読み取り性能を回復させることが期待できます。

2. 書き込みキャッシュの有効化

デバイスマネージャーからHDDのプロパティを開き、「ポリシー」タブにある「高パフォーマンス」や「デバイスの書き込みキャッシュを有効にする」にチェックを入れると、書き込み処理が高速化される場合があります。ただし、この設定を有効にすると、PCの動作中に停電や強制シャットダウンが発生した場合にデータが失われるリスクが高まるため、注意が必要です。

3. 不要なファイルの削除と空き容量の確保

HDDの空き容量が極端に少なくなると、パフォーマンスが低下することがあります。不要なファイルやアプリケーションを削除し、十分な空き容量(最低でも全容量の10%~15%程度)を確保することで、動作が安定する可能性があります。

これらの方法はあくまで対症療法であり、SSDのような劇的な速度改善は見込めません。OSやアプリケーションの応答速度に不満がある場合の根本的な解決策は、SSDへの換装であることを理解しておく必要があります。

速度重視なら選ぶべきHDDのタイプ

HDDの速度を少しでも重視して選びたい場合、以下の2つのポイントに注目する必要があります。

1. 7200rpmのモデルを選ぶ

前述の通り、5400rpmと比較して、7200rpmのドライブは応答速度(アクセスタイム)が優れています。OSやアプリケーションの起動など、ランダムアクセスが多少なりとも発生する用途では、7200rpmのモデルを選択する方が体感的な快適さにつながります。

2. CMR (従来型磁気記録) 方式を選ぶ

これが最も重要な選択基準です。SMR(瓦記録)方式のドライブは、特定の条件下で深刻な速度低下を引き起こすため、OS用、NAS用、頻繁な書き換えが発生する作業用ストレージとしては絶対に避けるべきです。

CMR(Conventional Magnetic Recording / 従来型磁気記録)方式は、データトラックを重ねずに書き込むため、SMRのような急激な速度低下は発生せず、安定した書き込み性能を発揮します。

近年、メーカーはNAS用やエンタープライズ用モデルではCMR/SMRの表記を明確にする傾向がありますが、安価なデスクトップ向けや外付けHDDでは、SMR方式であることを明記せずに販売しているケースが依然として存在します。

速度と安定性を重視する場合、多少コストが高くなったとしても、製品仕様書やレビューを確認し、必ず「CMR」方式であると明記されたドライブ(例:WD Red Plus, Seagate IronWolfなど)を選択することが不可欠です。

用途で選ぶHDD 速度 違いの総括

これまで解説してきた「HDD 速度 違い」を踏まえ、HDDの選び方を最終的にまとめるならば、「速度」という単一の指標ではなく、「ワークロード(作業内容)への適性」で選ぶべきです。

以下に、用途ごとのおすすめのタイプをまとめます。

- OSやアプリケーション、ゲームのインストール用

- 推奨:SSD (NVMeまたはSATA)

- 理由:HDDはランダムI/O性能が致命的に低く、OS用には不向きです。7200rpmのCMRドライブでも、SSDの快適さには到底及びません

- NAS / RAIDアレイ(常時稼働のデータ共有)用

- 推奨:NAS専用のCMR方式HDD (5400rpmまたは7200rpm)

- 理由:RAID再構築時のリスクを避けるため、SMR方式は厳禁です。安定性と耐久性を重視したCMRモデルが必須となります。回転数は予算や静音性の要求に応じて選択します

- 動画編集の素材置き場(アクティブなプロジェクト)

- 推奨:高速なCMR方式HDD (7200rpm)

- 理由:大容量ファイルのシーケンシャル読み取り速度が求められます。7200rpmで記録密度が高いCMRドライブが適しています

- バックアップ / アーカイブ(コールドストレージ)用

- 推奨:SMR方式HDD (5400rpm)

- 理由:主な用途は「一度書き込んで、あとは読み出すだけ」です。SMRの弱点である書き換え性能は問題にならず、GB単価の安さ(大容量化のメリット)を最大限に活かせます

- 外付けHDD(データの持ち運び、一時保存)

- 推奨:CMR方式HDD (5400rpmまたは7200rpm)

- 理由:用途によりますが、不特定のデータを扱う可能性を考慮し、速度低下のリスクがないCMR方式の方が無難です。接続はUSB 3.0以上が必須です