「スマホのズームでは画質が物足りないけれど、本格的な一眼レフは大きくて重い…」と感じていませんか。遠くの被写体を美しく、そして手軽に撮影したいというニーズに応えるのが、高性能な望遠コンパクトデジタルカメラです。コンデジの望遠性能は近年目覚ましく進化しており、まさに最強と呼べるモデルが次々と登場しています。

しかし、一口に最強と言っても、その基準は一つではありません。この記事では、コンデジの望遠で最強の一台を探しているあなたのために、失敗や後悔のないカメラ選びを徹底サポートします。

まず、光学ズーム性能で選ぶポイントや、超望遠撮影には欠かせない手ブレ補正が強力なモデルの重要性を解説します。その上で、野鳥撮影に最適なカメラから月や天体撮影に強い機種まで、具体的な用途に合わせた高倍率ズーム対応のおすすめ機種を紹介。旅行で活躍するコンパクトカメラや、動画撮影に強いモデルの選び方にも触れていきます。

また、一眼レフとの望遠性能比較を通じてコンデジならではの魅力を明らかにしつつ、気になるコスパ最強ランキングや、見逃せない最新モデルの注目ポイントまで、あらゆる角度から情報を網羅しました。この記事を読めば、あなたにとって本当に必要な一台がきっと見つかるはずです。

- 最強の望遠コンデジを選ぶための具体的な基準

- 野鳥や月、旅行など目的別のおすすめモデル

- 各人気機種の性能や価格を徹底比較した結果

- あなたの撮影スタイルに合った最適な一台を見つけるヒント

コンデジ望遠最強モデルの選び方

この章では、数ある製品の中から自分に合った最強の望遠コンデジを見つけるための、基本的な選び方や知っておくべき技術的なポイントを解説します。

- 光学ズーム性能で選ぶポイント

- 手ブレ補正が強力なモデルは必須

- 一眼レフとの望遠性能比較

- 動画撮影に強いモデルの選び方

- 最新モデルの注目ポイントとは

光学ズーム性能で選ぶポイント

望遠コンデジを選ぶ上で最も注目されるのが光学ズーム性能ですが、単に「〇〇倍ズーム」という数字だけで判断するのは注意が必要です。最適なカメラを選ぶためには、「焦点距離」と「センサーサイズ」の関係性を理解することが鍵となります。

焦点距離(mm)の重要性

ズーム倍率は、レンズが最も広角側(広く写る側)からどれだけ望遠側(遠くを大きく写せる側)にできるかを示す比率にすぎません。そのため、同じ20倍ズームでも、広角24mmから始まるカメラは望遠480mmですが、広角28mmから始まるカメラは望遠560mmとなり、到達できる距離が変わってきます。

大切なのは、自分が撮影したい被写体に対して、どれくらいの焦点距離(35mm判換算)が必要かを考えることです。例えば、運動会でお子さんの表情をアップで撮りたいなら500mm程度、遠くにいる野鳥を大きく写したいなら1000mm以上、月のクレーターをはっきり捉えたいなら2000mmを超えるような超望遠性能が求められます。

センサーサイズとのトレードオフ

ここで考慮すべきなのが、画質の要となるイメージセンサーのサイズです。一般的にセンサーサイズが大きいほど、光を多く取り込めるため画質が良く、暗い場所でもノイズの少ない綺麗な写真が撮れます。しかし、大きなセンサーに対応する望遠レンズを設計すると、レンズ自体が非常に大きく、重く、そして高価になってしまいます。

そのため、3000mmといった極端な超望遠性能を持つモデルは、レンズの小型化が可能な「1/2.3型」という比較的小さなセンサーを採用しています。一方で、画質を優先するモデルは「1.0型」などのより大きなセンサーを搭載し、ズーム性能は600mm程度に抑えられているのが一般的です。

このように、到達距離を極限まで追求するのか、それとも画質を優先するのかというトレードオフが存在します。どちらが優れているということではなく、ご自身の撮影スタイルに合わせて、性能のバランスを見極めることが大切です。

手ブレ補正が強力なモデルは必須

超望遠撮影において、手ブレ補正機能は単なる付加機能ではなく、撮影の成否を分ける必須の性能と考えられます。焦点距離が長くなればなるほど、カメラのわずかな揺れが写真のブレとして指数関数的に増幅されてしまうからです。

例えば、3000mmの超望遠で撮影する場合、ファインダーを覗いただけでも、自分の心臓の鼓動で映像が揺れて見えるほどシビアな世界です。三脚を使えばブレを大幅に軽減できますが、野鳥やスポーツなど動きのある被写体を追いかける際は、手持ちでの撮影が基本となります。

このような状況でブレのないシャープな写真を撮るために、各メーカーは高性能な光学式手ブレ補正(OIS)を開発しています。レンズ群の一部を動かして物理的にブレを打ち消すこの方式は、画質の劣化がないのが大きなメリットです。製品によっては「5段分」といった補正効果がうたわれており、これはシャッタースピードを5段分(32倍)遅くしてもブレずに撮影できるという目安になります。

特に、光量が不足しがちな曇りの日や夕暮れ時、あるいは動きの速い被写体を撮るためにシャッタースピードを上げたい場面では、手ブレ補正の性能が写真のクオリティに直接影響します。望遠コンデジを選ぶ際は、ズーム性能と合わせて、手ブレ補正の性能もしっかりと確認することが、後悔しないための重要なポイントです。

一眼レフとの望遠性能比較

「遠くを撮るなら、やっぱり一眼レフやミラーレス一眼の方が良いのでは?」と考える方も多いかもしれません。確かに、画質のポテンシャルという点では、大型センサーと高性能な交換レンズを持つ一眼カメラに軍配が上がります。しかし、望遠撮影という特定の分野においては、コンデジが圧倒的に有利な側面も存在します。

最大のメリットは、利便性とコストパフォーマンスです。例えば、ソニーの「RX10M4」は24-600mmという広範囲を1台でカバーできます。これと同じ画角を一眼カメラで実現しようとすると、標準ズームレンズ(例:24-70mm)と超望遠ズームレンズ(例:200-600mm)の2本、あるいはそれ以上のレンズが必要になるのが一般的です。

この場合、複数のレンズを合わせると重量は2kgを超え、価格も数十万円に達することが珍しくありません。撮影現場でレンズ交換をする手間も発生し、シャッターチャンスを逃すリスクも伴います。

一方、高性能な望遠コンデジであれば、レンズ交換不要で、より軽量なシステムで撮影に臨めます。ニコンの「P1100」に至っては3000mmという、一眼カメラでは天体望遠鏡のような巨大なレンズでしか到達できない領域を、比較にならないほどコンパクトなボディで実現しています。

もちろん、特に暗い場所での撮影や、背景を大きくぼかした表現力では一眼カメラが有利です。しかし、「手軽に、一本で、遥か遠くの被写体を捉える」という目的であれば、望遠コンデジは一眼レフシステムを凌駕するほどの合理的な選択肢となり得ます。

動画撮影に強いモデルの選び方

最近のコンデジは静止画だけでなく、動画性能も飛躍的に向上しています。望遠ズームを活かした動画撮影を楽しみたい場合、チェックすべきポイントがいくつかあります。

解像度とフレームレート

まず基本となるのが解像度です。現在では4K(3840×2160)動画の撮影に対応したモデルが主流となっており、フルHD(1920×1080)に比べて約4倍のきめ細かさで、被写体のディテールや風景の臨場感を鮮明に記録できます。

さらに、フレームレート(fps)も確認しましょう。一般的なテレビ放送などが30fpsであるのに対し、60fpsで撮影できるモデルなら、より滑らかな映像になります。また、120fpsなどのハイフレームレート撮影に対応していれば、後でスローモーション映像として再生することも可能です。

オートフォーカス(AF)性能

動画撮影において、静止画以上に重要となるのがオートフォーカス(AF)の性能です。特にズームしながら動く被写体を追いかけるようなシーンでは、ピントがスムーズかつ正確に追従し続けてくれるかが、映像の質を大きく左右します。

この点で優れているのが、センサー面にピント合わせ専用のセンサーを配置した「像面位相差AF」を搭載したモデルです。従来の「コントラストAF」よりも高速で動体追従性に優れており、ピントが迷う「ウォブリング」という現象も起きにくくなります。ソニーの「RX10M4」などが採用するハイブリッドAFシステムは、この点で非常に高い評価を得ています。

その他の機能

その他にも、画質にこだわるなら、センサーの情報を間引かずに処理する「全画素読み出し」に対応しているかどうかもポイントです。これにより、モアレやジャギー(偽色やギザギザ)の少ない、より高品位な4K動画が得られます。

また、音質にこだわるのであれば、外部マイクを接続できる「マイク入力端子」の有無も確認しておくと良いでしょう。内蔵マイクよりもクリアで臨場感のある音声を記録できます。

最新モデルの注目ポイントとは

望遠コンデジの市場は成熟しつつありますが、技術の進化は止まっていません。最新モデルや近年のトレンドとして注目すべきポイントは、「AF性能のさらなる向上」と「画像処理エンジンによる高画質化」です。

かつての高倍率ズームカメラは、望遠端でのピント合わせが遅かったり、迷いやすかったりすることが弱点として指摘されていました。しかし、最新の上位モデルでは、ミラーレス一眼で培われた先進的なAF技術が応用されています。

特に、ソニーの「RX10M4」が搭載するファストハイブリッドAFは、センサーの広い範囲をカバーする像面位相差AFセンサーにより、被写体を瞬時に捉え、粘り強く追従します。これにより、これまでコンデジでは撮影が難しかった飛んでいる鳥や、高速で動くスポーツシーンなどでも、決定的な瞬間を捉えられる可能性が格段に高まりました。

もう一つの進化の軸が、カメラの頭脳である「画像処理エンジン」です。センサーサイズが小さいモデルは、物理的に高ISO感度(暗い場所での撮影)に弱いという宿命を背負っています。しかし、最新の画像処理エンジンは、ノイズリダクション性能が大幅に向上しており、センサーの物理的な限界を補ってくれます。

これにより、以前の同クラスのモデルと比較して、光量が少ない場面でも、よりクリアでディテールの残った画像を得られるようになっています。ニコンの「P1100」も、前身モデルからAF性能や処理速度が改善されており、超望遠域での実用性を高めています。このように、カタログスペックの数字に現れにくい部分の地道な進化が、最新モデルの使いやすさを支えているのです。

用途で探すコンデジ望遠最強モデル

ここでは、具体的な撮影シーンや目的に合わせて、どのカメラが「最強」と言えるのかを詳しく分析し、おすすめのモデルを紹介します。ご自身の撮りたいものを思い浮かべながら読み進めてください。

- 高倍率ズーム対応のおすすめ機種

- 野鳥撮影に最適なカメラを紹介

- 月や天体撮影に強い機種はコレ

- 旅行で活躍するコンパクトカメラ

- 目的別のコスパ最強ランキング

高倍率ズーム対応のおすすめ機種

高倍率ズームコンデジの世界は、大きく二つの哲学に分けられます。それは「到達性能を極めたモデル」と「画質と性能を高い次元で両立させたモデル」です。ここでは、それぞれの頂点に立つ代表的な2機種を紹介します。

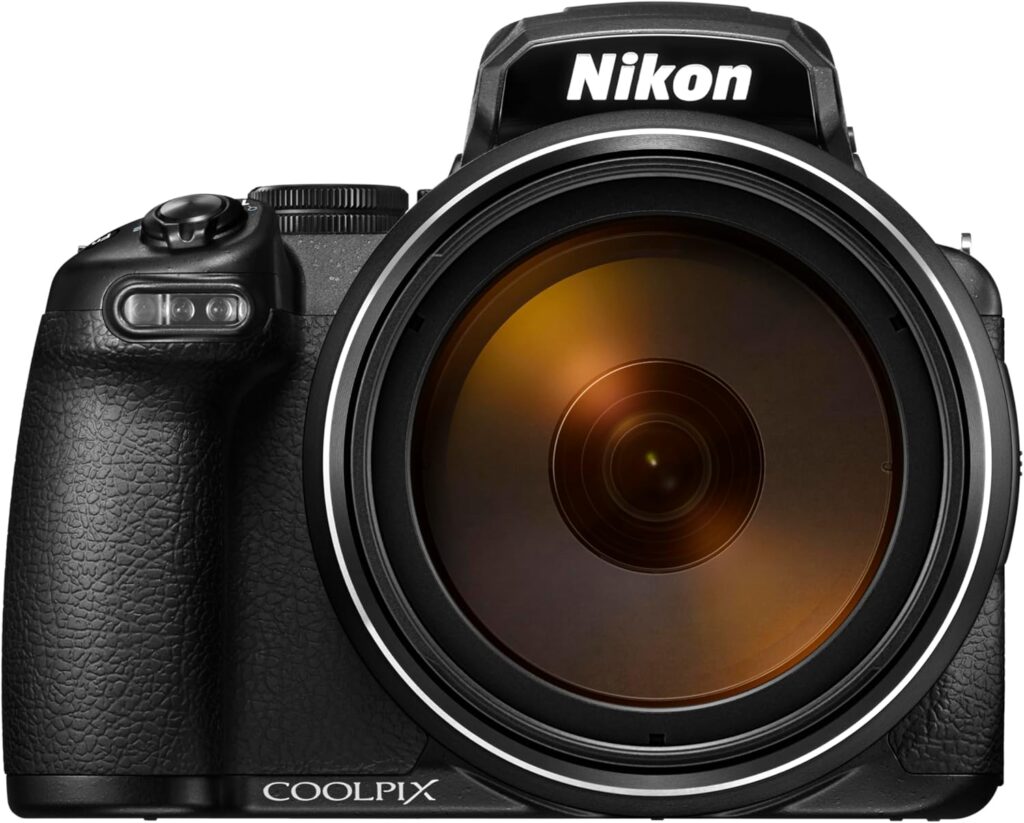

到達性能の巨人:Nikon COOLPIX P1100

もし、他の何を犠牲にしても「とにかく一番遠くまで撮りたい」というのであれば、選択肢は事実上このNikon COOLPIX P1100(またはその前身であるP1000)しかありません。35mm判換算で24mmから3000mmという、光学125倍のズーム性能はまさに圧巻の一言です。肉眼では点にしか見えないような遠くの被写体も、ファインダーの中ではっきりと捉えることができます。

このカメラは、遠くの野鳥の生態を観察・記録したり、月面のクレーターを詳細に撮影したりといった、特殊な目的において唯一無二のツールとなります。ただし、この驚異的なズーム性能は1/2.3型という小型センサーを採用することで実現しているため、特に光量が少ない場面での画質や、高感度耐性では次に紹介するモデルに及ばないという点は理解しておく必要があります。

画質の覇者:Sony Cyber-shot DSC-RX10M4

|

|

一方、600mmという実用的な超望遠域までをカバーしつつ、その全域で妥協のない高画質と高速性能を求めるのであれば、SonyのDSC-RX10M4が現在の「最強」と言える存在です。1.0型の大型積層型CMOSセンサーと、F2.4-4という明るいZEISSレンズの組み合わせは、被写体のディテールを鮮やかに描き出し、美しい背景ボケも楽しめます。

さらに、このカメラの真価は、0.03秒の高速AFと、ブラックアウトフリーで秒間24コマという圧倒的な連写性能にあります。これにより、高速で不規則に動く被写体も確実に捉えることが可能で、望遠コンデジの枠を超えて、本格的な動体撮影機としても活躍します。価格は高価ですが、画質、速度、ズーム性能を一台に凝縮した、究極のオールインワン機と言えるでしょう。

野鳥撮影に最適なカメラを紹介

野鳥撮影は、望遠コンデジの性能が最も試されるジャンルの一つです。そして、どのような写真を撮りたいかによって、最適なカメラは変わってきます。

記録・観察を主目的とするなら:Nikon COOLPIX P1100

「数百メートル先の枝に止まっている珍しい鳥の種類を特定したい」「遠くから巣の様子をじっくり記録したい」といった、監視や観察に近い撮影スタイルであれば、Nikon COOLPIX P1100の3000mmという焦点距離が絶大な威力を発揮します。

このカメラには専用の「鳥モード」が搭載されており、初心者でも比較的簡単に撮影に臨める点が魅力です。物理的な距離という最大の障壁を取り払ってくれるため、他のカメラでは撮影自体が不可能な場面でも、貴重な記録を残せる可能性があります。

ただし、注意点もあります。このカメラのAFは動き回る被写体を追い続けるのが得意ではなく、また連写後のバッファ書き込みに時間がかかり、その間カメラが操作不能になるという弱点を抱えています。そのため、飛び立つ瞬間や飛翔シーンを狙う撮影にはあまり向いていません。

飛翔シーンなど作品性を求めるなら:Sony DSC-RX10M4

「空を舞う鳥の美しい姿を、シャープな一枚の作品として残したい」と考えるのであれば、Sony DSC-RX10M4が最適な選択となります。

前述の通り、このカメラの強みは卓越したAF性能と高速連写能力にあります。鳥の動きを予測して粘り強くピントを合わせ続けてくれるため、撮りたかった一瞬を逃しません。また、1.0型センサーと明るいレンズが生み出す高画質な画像は、鳥の羽の質感まで精細に描写します。

600mmという焦点距離はP1100には及びませんが、多くの野鳥撮影シーンをカバーできる十分な性能です。画質を妥協せず、アクティブな野鳥の姿を捉えたいフォトグラファーにとって、これ以上ない頼もしいパートナーとなるでしょう。

月や天体撮影に強い機種はコレ

夜空に浮かぶ月を、ただの白い丸ではなく、クレーターまで見えるリアルな姿で撮影したいと考えたことはありませんか。このような天体撮影の分野で、驚異的なパフォーマンスを発揮するのがNikon COOLPIX P1100です。

このカメラが月撮影において「最強」と言われる理由は、3000mmという圧倒的な光学ズーム性能に尽きます。通常、スマートフォンのカメラや一般的なコンデジで月を撮影しても、デジタルズームで拡大するため、画像は荒れてしまい、ディテールは失われます。

しかし、P1100は光学ズームだけで月を画面いっぱいに捉えることが可能です。これにより、クレーターの陰影や「月の海」と呼ばれる地形まで、驚くほど鮮明に写し出すことができます。

さらに、このカメラには専用の「月モード」が搭載されている点も大きなアドバンテージです。月撮影はピント合わせや明るさ(露出)の設定が意外と難しいものですが、このモードを選択するだけで、カメラが最適な設定を自動で行ってくれます。これにより、三脚にカメラを固定してシャッターを押すだけで、誰でも簡単に美しい月の写真を撮影できるのです。

他のカメラでは到底真似のできない、この一点に特化した性能こそが、P1100を月や天体撮影における比類なき存在にしています。

旅行で活躍するコンパクトカメラ

旅行の思い出を美しく残したいけれど、大きくて重いカメラは持ち歩きたくない。そんなジレンマを解決してくれるのが、携帯性に優れた高倍率ズームコンデジです。このカテゴリで特に注目したいのが、Panasonic LUMIX TZ95です。

このカメラの最大の魅力は、ジャケットのポケットにも収まるほどの小型軽量ボディに、24mmの広角から720mmの望遠までをカバーする光学30倍ズームレンズを搭載している点にあります。重量は約328gと、先に紹介したブリッジカメラの数分の一しかありません。

旅先では、壮大な風景を広く写したい場面もあれば、遠くの建物の装飾や、近づけない動物を大きく撮りたい場面も訪れます。TZ95なら、これ一台で様々な画角に瞬時に対応可能です。スマートフォンのデジタルズームとは比較にならない、クリアな望遠撮影を手軽に楽しめます。

もちろん、画質面では1/2.3型センサーとコンパクトなレンズ設計のため、大型センサーを搭載した上位モデルには及びません。特に光の少ない場所や、撮影した写真を大きくトリミングするような使い方では、画像の粗さが目立つこともあります。

しかし、そのトレードオフを理解した上で、「携帯性こそが最優先」と考える旅行者にとっては、これ以上ないほど便利で頼りになる一台です。撮影の機会そのものを増やしてくれる、まさに「旅カメラ」の決定版と言えるでしょう。

目的別のコスパ最強ランキング

高性能な望遠コンデジは魅力的ですが、価格も気になるところです。ここでは、優れた性能を持ちながらも、比較的手に入れやすい価格帯で人気のモデルを、コストパフォーマンスの観点からランキング形式で紹介します。

| 順位 | 機種名 | 特徴 | 参考価格 |

| 1位 | Panasonic LUMIX DC-FZ85D | 1200mmの超望遠を圧倒的な低価格で実現。4Kフォト機能も搭載。 | 56,000円~ |

| 2位 | Canon PowerShot SX70 HS | 1365mmの望遠性能と優れた操作性。21mmの超広角も魅力。 | 97,000円~ |

| 3位 | Sony DSC-RX10M4 | 絶対価格は高いが、一眼システムで同性能を揃えるより遥かに安価。 | 185,000円~ |

1位:Panasonic LUMIX DC-FZ85D

コストパフォーマンスという点で、このモデルの右に出るものはありません。5万円台という価格でありながら、20-1200mmという驚異的なズーム域をカバーしています。初めて超望遠撮影に挑戦してみたいという方にとって、最適な入門機と言えるでしょう。また、パナソニックならではの「4Kフォト」機能を使えば、秒間30コマの高速連写の中からベストショットを選び出すことも可能です。

2位:Canon PowerShot SX70 HS

パナソニックのFZ85Dより少し価格は上がりますが、CanonのPowerShot SX70 HSも非常にバランスの取れた一台です。ズーム性能は21-1365mmとさらに強力で、特に21mmから始まる超広角は、広大な風景を撮影する際に大きな武器となります。キヤノンならではの色の美しさや、持ちやすいグリップなど、カメラとしての基本的な作り込みの良さも評価されています。

3位:Sony DSC-RX10M4

高価格帯のモデルですが、「システム全体でのコストパフォーマンス」という視点で見ると、非常に優れた選択肢となります。前述の通り、このカメラ一台で実現できる画質と性能をレンズ交換式カメラで揃えようとすれば、価格は何倍にも跳ね上がります。レンズ交換の手間なく、あらゆる被写体に一台で対応できる利便性を考えれば、その価値は十分にあると考えられます。

まとめ:あなたに合うコンデジ望遠最強機

この記事では、最強の望遠コンデジを探しているあなたへ、選び方の基準から目的別のおすすめモデルまでを詳しく解説してきました。最後に、今回の重要なポイントをまとめます。

- コンデジの「最強」は到達性能と画質の二つの軸で考える

- センサーサイズが大きいほど画質は良いがズーム倍率は抑えめになる

- 1/2.3型センサーは超望遠を実現しやすいが暗所での画質は劣る傾向がある

- 1.0型センサーは画質やボケ味に優れ暗い場所でも有利

- 超望遠撮影では強力な手ブレ補正機能が必須となる

- Nikon P1100は3000mmの圧倒的な到達距離が最大の魅力

- 月や遠くの野鳥の記録撮影ならP1100が唯一無二の選択肢

- Sony RX10M4は画質とAF性能に優れた万能なオールラウンダー

- 動きの速い被写体や飛翔する鳥の撮影にはRX10M4が強い

- Canon SX70 HSとPanasonic FZ85Dは優れたコストパフォーマンスを誇る

- 特にFZ85Dは価格を抑えたい場合の最も有力な候補

- 携帯性を最優先する旅行にはPanasonic TZ95が活躍する

- 一眼レフで同等の望遠性能を揃えると高価で重くなることが多い

- 動画性能は4K対応に加えAFの追従性もチェックすることが大切

- 自分の撮影目的を明確にすることが最適な一台を見つける鍵となる

- PowerShot V1 vs SONY ZV-E10Ⅱ 徹底比較レビュー

- 一眼レフ級の高性能コンデジのおすすめと選び方

- RICOH GRIIIx 中古購入の完全ガイド

- コンデジ中古の高騰理由と賢い買い方

- コンデジとスマホ比較!画質・性能で選ぶあなたの一台

- コスパ最強のコンパクトデジカメ!後悔しない選び方

- FUJIFILM X100VIは高すぎる?その疑問を徹底検証

- 約10年ぶりの刷新!SONY RX1R IIIを徹底解説!価格・性能・評価

- 奇跡の一台が見つかる!APS-Cコンデジ最強4モデル徹底比較&選び方ガイド

- コンデジのレトロな写りが人気!おすすめ機種と失敗しない選び方

- コンデジかミラーレスで迷うあなたへ。失敗しないカメラの選び方