こんにちは。SnapGadget、運営者のすながじぇです。

「安全な日本製モバイルバッテリー」を探してこの記事にたどり着いたあなた。たぶん頭の中は「発火ニュースが怖い」「PSEマークって何?」「10000mAhって結局何回充電できるの?」「膨張したらどう捨てればいい?」といった不安でいっぱいなんじゃないでしょうか。

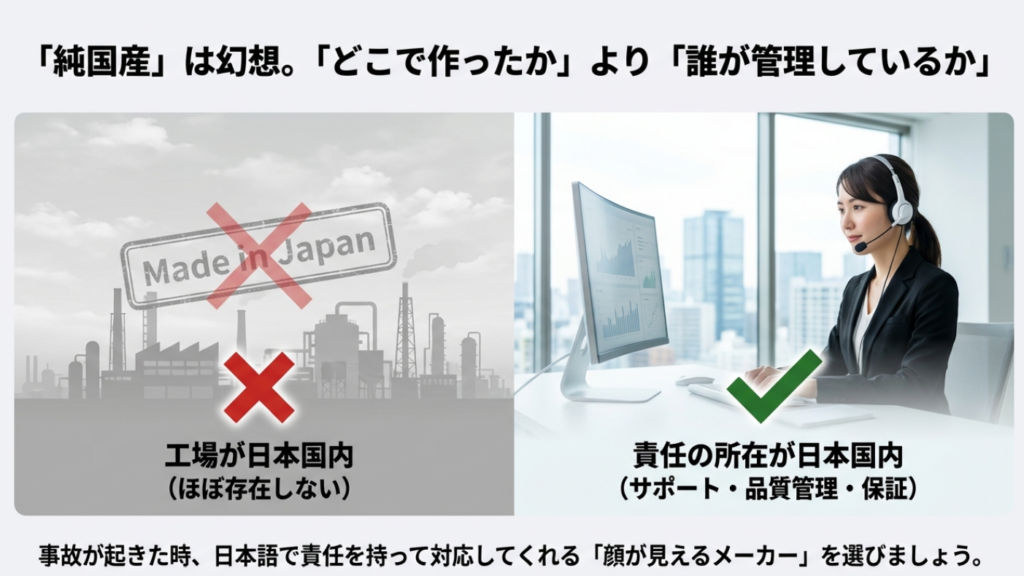

まず最初に、少し厳しいけれど大切な現実をお伝えします。現在、市場で「純国産(工場まで日本国内)」のモバイルバッテリーは非常に稀です。大手メーカーであっても、製造拠点は海外であることがほとんど。だからこそ、「どこで作ったか」以上に「誰が責任を持って管理しているか(日本メーカー製)」を見極めることが、安全選びの核心になります。

結論から言うと、モバイルバッテリー選びはスペックの前に「責任の所在」と「安全基準」の確認がすべてです。バッテリーは便利な反面、扱いを間違えれば「エネルギーの塊」として牙をむきます。だから私は、PSEマークを最低条件にしつつ、MCPC認証やJBRC回収対応、そしてメーカーのサポート体制まで含めて、「これなら家族にも持たせられる」と思える基準を、噛み砕いて解説します。

- 「日本製」と「日本メーカー製」の決定的な違い

- PSEマーク(丸形)とMCPC認証の読み解き方

- 発火リスクを避けるための使用・保管ルール

- 膨張したバッテリーの正しい対処法(JBRCの落とし穴)

安全な日本製モバイルバッテリーの選び方と基準

まずは「安全」の土台づくりから。PSEマークのチェック、MCPC認証の意味、そしてメーカーの責任体制と回収スキームまで。ここを押さえると選定が一気にラクになります。逆に言うと、ここを飛ばして「とりあえずランキング上位」で買うと、あとから不安がずっと残りがちなんですよね。

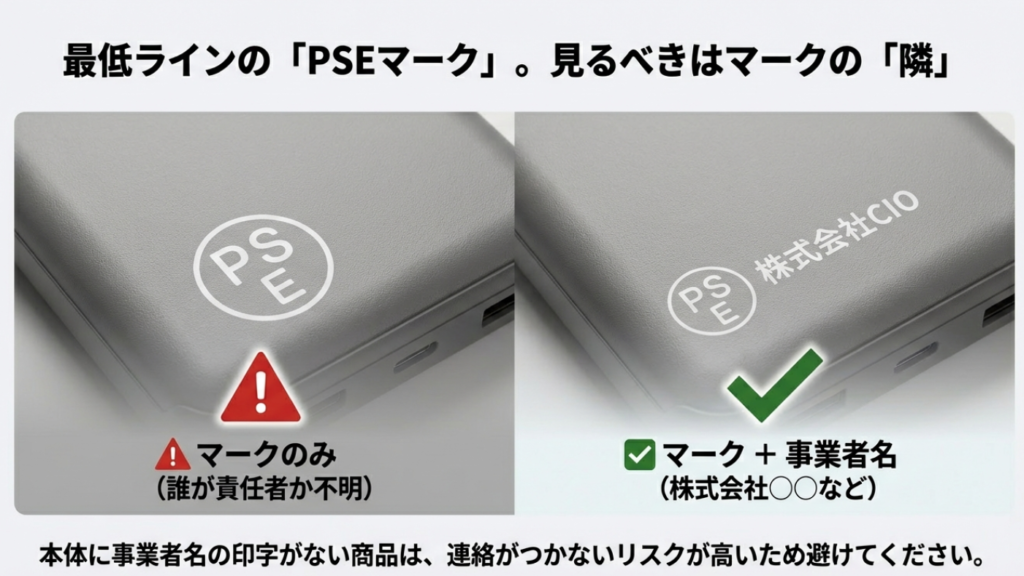

PSEマークの確認ポイント(丸形PSE)

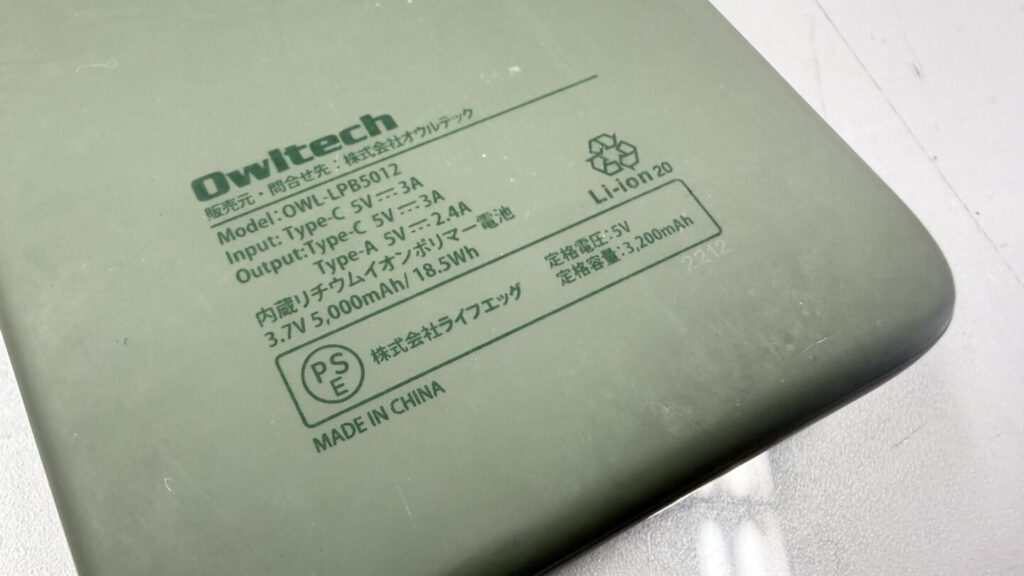

日本で正規に流通しているモバイルバッテリーは、電気用品安全法の対象なのでPSEマークが必須です。モバイルバッテリーの場合は、一般的に丸形のPSEマークが表示されます。ここがない商品は論外として、私がチェックするのはその先です。

一番大事なのは、「PSEマークがあるか」だけじゃなく、その近くに「事業者名」が正しく印字されているかです。法律上、PSEマークの近くには届出事業者名(輸入・製造業者)の記載が義務付けられています。商品ページには書いてあるのに、本体には記号だけ……というケースは、私はかなり警戒します。「誰が責任を持つのか」が曖昧だと、万が一の事故の際に連絡がつかないリスクがあるからです。

■私が店頭や商品ページで見るチェックリスト

- 丸形のPSEマークが本体に印字されている

- マークのすぐ近くに製造・輸入事業者名(株式会社○○など)が明記されている

- 定格容量や定格電圧、型番などの表示が明確にある

- 極端に軽すぎる・容量が盛られすぎているなど、物理法則を無視した仕様ではない

「PSEがあるから絶対安全」ではありません。PSEはあくまで「最低限のスタートライン」。私はそこを通過点にして、次にメーカーの実体(日本法人・問い合わせ窓口・リコール対応歴)で絞り込みます。説明書が怪しい日本語だったり、サポート窓口がメールのみで返信が来なそうだったりする場合は避けるのが賢明です。

MCPCマーク認証のメリット

PSEが「法律上の必須ライン」なら、さらに安心を上乗せしたい人が注目すべきなのがMCPC認証です。これはモバイルコンピューティング推進コンソーシアムという業界団体が定めた基準で、バッテリー単体だけでなく、USB充電まわり(ケーブルや端子の接続安全性)まで含めて厳しくチェックしています。

実際のトラブルは、バッテリー内部の爆発よりも、端子のショートや充電制御の不具合といった「地味な事故」から始まりがちです。MCPC認証は取得にコストと手間がかかるため、これを持っているメーカーは「コストをかけてでも安全性をアピールしたい(真面目に作っている)」という強いサインになります。

メモ:MCPCは必須ではありません。ただ、迷ったときにこのマークがあれば、私は「設計思想がちゃんとしている」と判断して加点します。

PSEとMCPCの役割イメージ

| 項目 | PSE(丸形) | MCPC |

|---|---|---|

| 位置づけ | 法的に必須の最低ライン | 任意の上位指標(安全配慮の加点) |

| 見えるメリット | 違法品を避けやすい | USB充電の実使用トラブルを防ぎやすい |

| 選び方への効き方 | 足切り条件として必須 | 信頼性の強力な裏付けになる |

発火事故の原因とNITE警告

-1024x576.webp)

発火リスクの話って怖くなりがちですが、落ち着いて「起きるパターン」を知るのが一番の対策です。NITE(製品評価技術基盤機構)のデータなどを見ると、事故の多くは「いきなり爆発!」ではなく、小さな負荷の積み重ねや中古品・出所不明品の使用から起きています。

1) 衝撃・圧迫(カバンの中が危険)

満員電車でカバンが押し潰されたり、尻ポケットに入れたまま座ったり。こうした「プレス」される力で内部の絶縁体が傷つき、ショートの原因になります。モバイルバッテリーは“硬い板”ではありません。私は持ち歩く際、クッション性のあるポーチに入れ、「荷物の底で潰れない位置」に収納しています。

2) 高温環境(熱中症に注意)

夏の車内はもちろん、意外と盲点なのが「布団やソファの上での充電」です。柔らかい布の上だと熱が逃げず、バッテリー自身の熱でダメージを受けます。急速充電中は特に熱くなるので、硬い机の上などで放熱させるのが基本です。

3) 劣化・異常サインの放置

膨張、異臭、触れないほど熱い、変な音がする。これが出たら、もう「様子見」は厳禁です。ここで「まだ使えるしもったいない」と使い続けるのが、事故への最短ルートです。

-1024x576.webp)

Anker Japanや国内メーカーの「責任体制」

冒頭でも触れましたが、「日本製」にこだわりすぎると選択肢がほぼなくなります。重要なのは、日本国内に責任を持って対応する法人(日本メーカー)があるかです。

たとえばAnker Japan(アンカー・ジャパン)は外資系ですが、日本市場向けに徹底したサポート体制と法規制対応を行っており、リコール時の対応も迅速です。逆に「聞いたことのないブランド」の場合、Amazonの商品ページが消えた瞬間に連絡先が不明になる、というリスクがあります。

■信頼できるメーカーを見分けるポイント

- 問い合わせ窓口が日本語でスムーズに通じる

- 保証期間や交換条件が明確に書かれている

- 公式サイトで過去のリコール情報や注意喚起を発信している

▼ すながじぇのイチオシ:迷ったらまずはこれ 「海外製でもAnker Japanなら安心」と書きましたが、その中でも特にバランスが良いのがこちら。世界最小クラスながら10000mAhあり、サポートの対応速度も業界トップクラスです。「最初の1台」として、家族に持たせるなら間違いなくこれを選びます。

JBRC回収対応と「捨て方」の出口戦略

見落としがちですが、「捨てるときに困らないか」は買う前に確認すべき最重要項目です。モバイルバッテリーは「燃えないゴミ」として捨てることができません。

多くの国内メーカーや責任ある輸入事業者は「JBRC」に加盟しており、家電量販店などに設置された「黄色い回収ボックス(小型充電式電池リサイクルBOX)」で無料回収してもらえるスキームを持っています。ノーブランド品はこのJBRCに加盟していないことが多く、いざ捨てようとしたときに回収ボックスを使えず、自治体の処理も難しく、自宅に溜め込んでしまう……という「ゴミ屋敷化」のリスクがあります。

メモ:購入前のチェック:JBRC非加盟の激安品は、処分費用や手間を考えると、結果的に高くつくことがあります。出口戦略があるメーカーを選びましょう。

用途別に選ぶ安全な日本製モバイルバッテリーの選び方

安全の土台ができたら、次はスペックです。ここで「容量詐欺?」と疑わないためにも、物理的な仕組み(実効容量)を知っておくと、納得して選べるようになります。

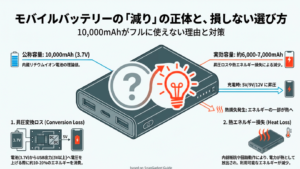

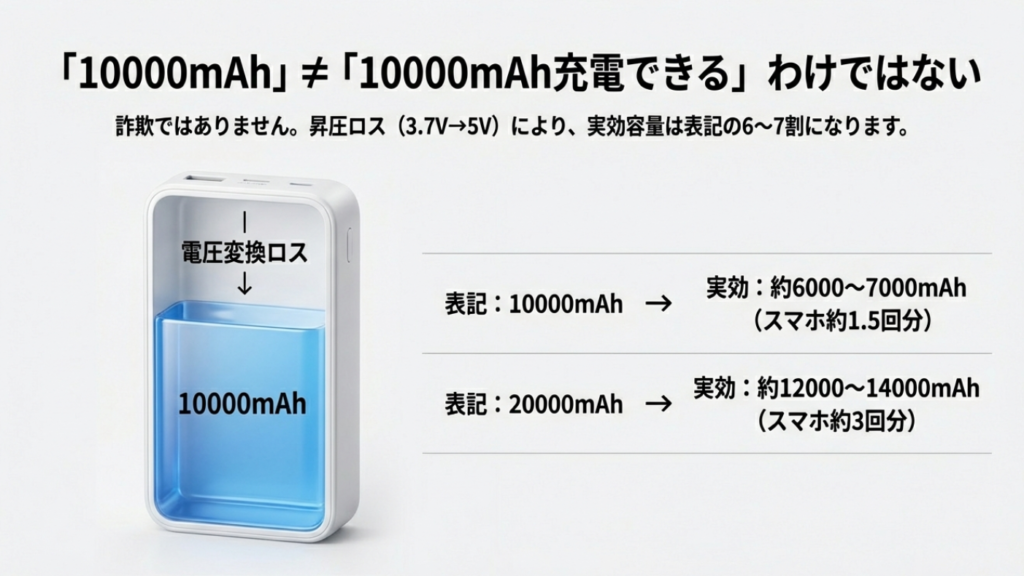

10000mAhは何回分? 実効容量の真実

「10000mAhのバッテリーを買ったのに、スマホ(3000mAh)が3回充電できない!詐欺だ!」という声を聞くことがありますが、これは半分誤解です。

モバイルバッテリーの中身(リチウムイオン電池)は電圧が約3.7Vですが、USBで出力する際は5V(急速充電なら9Vや15Vなど)に昇圧(変換)する必要があります。この変換プロセスでロスが発生するため、実際にスマホへ届く容量(実効容量)は、表記スペックの6〜7割程度になるのが物理的な仕様です。

| 表記容量 | 実効容量の目安(6~7割) | 一般的なスマホ(4000mAh級) |

|---|---|---|

| 10000mAh | 約6000〜7000mAh | 約1.5回 |

| 20000mAh | 約12000〜14000mAh | 約3回 |

「思っていたより少ない」と感じるかもしれませんが、これを前提に選ぶのが正解です。防災用なら迷わず20000mAh以上、日常用なら10000mAhクラスがバランス良しです。

USB PDとワット数の選び方

充電スピードは「W(ワット数)」で決まりますが、高ければ良いというものでもありません。高出力になるほど発熱しやすく、バッテリー本体も大型化します。

- 20W〜30Wクラス:iPhoneや一般的なAndroidスマホならこれで十分高速。サイズもコンパクト。

- 45W〜65Wクラス:ノートPC(MacBook Airなど)も充電したいなら必須。ただし少し重くなります。

注意:ケーブルも重要

高出力(60Wなど)を使う場合、ケーブルが対応していないと速度が出ないだけでなく、発熱の原因になります。100均の細いケーブルではなく、メーカー品(e-Marker内蔵など)を使いましょう。

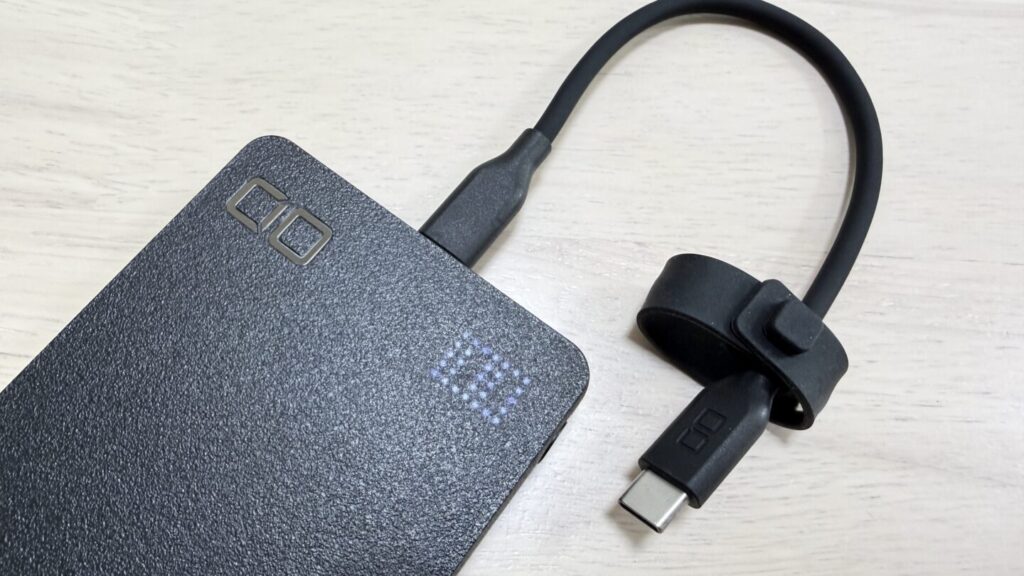

▼ バッテリーの性能を殺さない「安全なケーブル」 高出力なバッテリーを使うなら、ケーブルも「PD対応(e-Marker内蔵)」が必須です。発熱事故を防ぐためにも、ここだけはケチらずメーカー品を使ってください。CIO製などシリコン製の柔らかいタイプなら、カバンの中で絡まないのでストレスフリーですよ。ちなみに私は短めが好みです。

CIO・エレコム・オウルテックの比較

日本メーカー(または日本企業が企画・開発するブランド)の中で、私が特徴別におすすめするとしたらこんな感じです。

CIO(技術好き・高機能志向)

クラウドファンディング発で勢いのある大阪のメーカー。「世界最小級」や「高出力」など、ガジェット好きが喜ぶスペックが得意です。GaN(窒化ガリウム)などの最新技術を積極的に採用するので、コンパクトで高性能なものが欲しい人に刺さります。

▼ とにかく小さくて高出力! 小さいサイズなのに、PCまで充電できる(30W〜)出力を持っています。カバンの中で邪魔にならず、カフェでサッとPCを充電したいノマドワーク派には最強の相棒になります。

エレコム(安心・ド定番)

PC周辺機器の最大手。ラインナップが膨大で、「抗菌仕様」「まとめて充電」「乾電池式」など、生活に寄り添った製品が多いです。どこでも買える入手性と、長年の実績による安心感は絶大。家族用やプレゼント用ならここが堅実です。

▼ 家族みんなで使うなら安心の抗菌仕様 「スマホとイヤホンを2台同時に充電したい」「清潔に使いたい」というニーズに応えるのがエレコム。JISC準拠の抗菌仕様モデルもあり、お子さんが触れても安心感が違います。

オウルテック(堅牢・保証重視)

神奈川県のメーカーで、保証の手厚さが特徴です。「1年半保証」「2年保証」など、他社より長い保証期間を設けている製品が多く、耐久性を重視するビジネスマンや現場使用に向いています。質実剛健なイメージですね。

▼ 驚異の「2年保証」付きモデル 多くのメーカーが半年〜1年保証の中、オウルテックは「2年保証」を掲げる製品も。「すぐに壊れたらどうしよう」という不安がある方は、この保証の手厚さが何よりの保険になります。

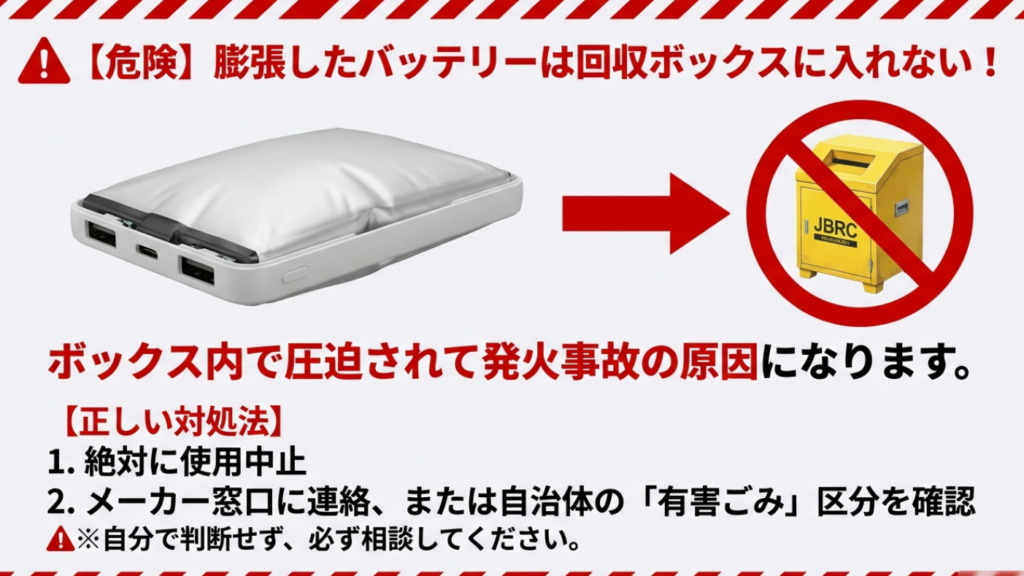

【重要】膨張バッテリーの捨て方と絶対の禁止事項

ここが今回の記事で一番伝えたいポイントです。バッテリーが劣化してガスが発生し、パンパンに膨らむことがあります。こうなったら即使用中止ですが、捨て方には命に関わるルールがあります。

⚠️ 【危険】膨張したバッテリーはJBRC回収ボックスに入れないで!

家電量販店にあるJBRCの「黄色い回収ボックス」は、正常なバッテリー専用です。膨張・破損したバッテリーを入れるのは絶対にやめてください。

ボックス内で圧迫されて発火し、店舗火災につながる恐れがあります。JBRCの規定でも、膨張品は回収対象外とされています。

- 塩水につける等の自己流の処理は危険なので行わない。

- まずはメーカーのサポート窓口へ連絡し、指示を仰ぐ(これが一番確実)。

- または、お住まいの自治体の「有害ごみ」などの区分を確認する(自治体によって対応が全く異なります)。

「どう捨てていいか分からないから放置」が一番危険です。購入したメーカーがしっかりしていれば、膨張時の引き取り対応などを案内してくれるケースもあります。だからこそ、「連絡先が分かるメーカー」から買うことが重要なのです。

まとめ:スペックよりも「安心」を買おう

長くなりましたが、安全なモバイルバッテリー選びの極意は、スペック表の数字よりも「メーカーの顔が見えるか」に尽きます。

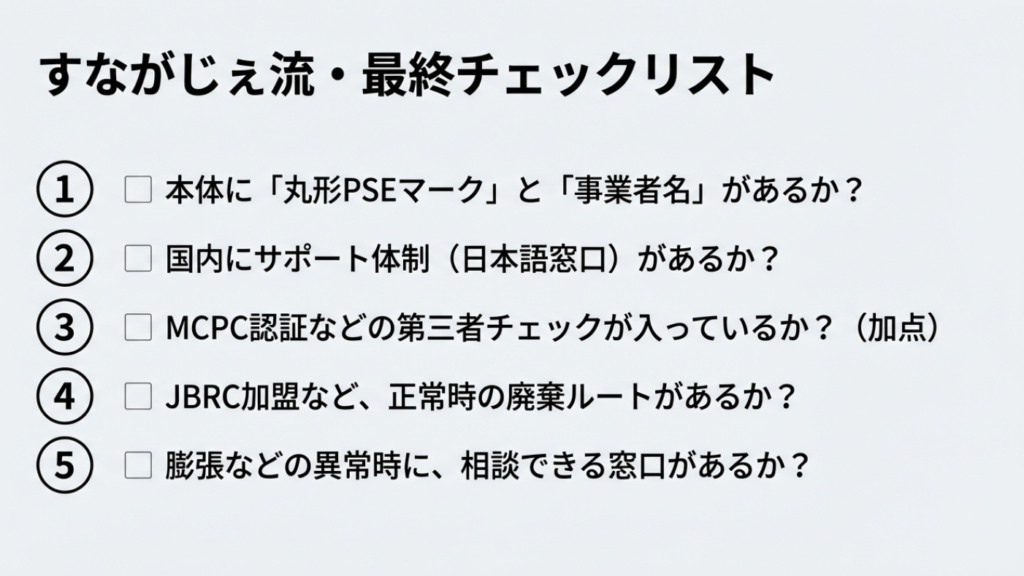

■すながじぇ流・最終チェックリスト

- 丸形PSEマークと事業者名が本体にあるか?

- 「純国産」幻想を捨て、国内サポート体制があるブランドか?

- MCPC認証などの第三者チェックが入っているか?(加点要素)

- JBRC加盟など、正常時の廃棄ルートが確保されているか?

- 膨張などの異常時に、相談できる窓口があるか?

モバイルバッテリーは、あなたの生活を支えるライフラインです。数百円の安さに釣られてリスクを背負うより、きちんとしたメーカー品を選んで、安心して使い倒してください。

【次のステップ】

まずは、今お手持ちのモバイルバッテリーを裏返して、「丸形PSEマーク」と「事業者名」が書いてあるかチェックしてみてください。もし書いてなかったり、膨張していたりしたら……今のうちに買い替えの検討をおすすめします。