SDカードに保存した大切なデータが、ある日突然読み込めなくなったらと不安に感じたことはありませんか。実は、SDカードには寿命があり、その原因はSDカードの書き込み回数と深く関係しています。

この記事では、SDカードの寿命と書き込み限界の核心であるフラッシュメモリの仕組みと劣化原因から、書き込み回数の目安はどれくらいか、SDカードの種類ごとの耐久性比較まで詳しく解説します。

さらに、書き換え寿命を延ばす使い方や長持ちさせる保存・取り扱いのコツ、用途に合わせた高耐久SDカードの選び方、書き込み回数を確認する方法、万が一の書き込みエラーが増えたときの対処法、そして最も重要なバックアップを取るタイミングと重要性についても網羅的にご紹介します。この記事を最後まで読めば、あなたのSDカードをより長く、安全に使い続けるための知識が身につくはずです。

- SDカードの寿命が決まる仕組みがわかる

- 自分のSDカードの状態を把握する方法が身につく

- 用途に合った最適なSDカードを選べるようになる

- 大切なデータを守りながらSDカードを長く使うコツが身につく

SDカードの書き込み回数と寿命の仕組み

- フラッシュメモリの仕組みと劣化原因

- SDカードの寿命と書き込み限界とは

- SDカードの種類ごとの耐久性比較

- 書き込み回数の目安はどれくらい?

- ツールで書き込み回数を確認する方法

フラッシュメモリの仕組みと劣化原因

SDカードがなぜ消耗するのかを理解するためには、まず内部でデータを記録している「NANDフラッシュメモリ」の仕組みを知る必要があります。データを保存する基本単位は「メモリセル」と呼ばれ、その中には電子を閉じ込める「フローティングゲート」と、それを覆う非常に薄い絶縁体の壁「トンネル酸化膜」が存在します。

データの書き込みや消去は、このトンネル酸化膜に高い電圧をかけて電子を強制的に通過させ、フローティングゲートに出し入れすることで行われます。しかし、このプロセスは完璧ではありません。電子がトンネル酸化膜を通過するたびに、絶縁体の壁に微細なダメージが蓄積されていくのです。

このダメージが何千、何万回と繰り返されると、トンネル酸化膜の絶縁性能が徐々に劣化し、電子をしっかりと閉じ込めておけなくなります。最終的には、フローティングゲートが電荷を正確に保持できなくなり、データが破損したり、新しいデータを書き込めなくなったりします。これが、SDカードが物理的に劣化し、「寿命を迎える」という現象の正体です。つまり、すべての書き込み操作が、SDカードの寿命をわずかに縮めていると考えられるのです。

SDカードの寿命と書き込み限界とは

SDカードの製品仕様で目にする「書き込み回数」や「P/Eサイクル」という言葉は、前述のフラッシュメモリの劣化と密接に関係しています。P/Eサイクルとは、Program/Eraseサイクルの略で、メモリセルにデータを書き込んでから消去するまでを1回と数える単位です。

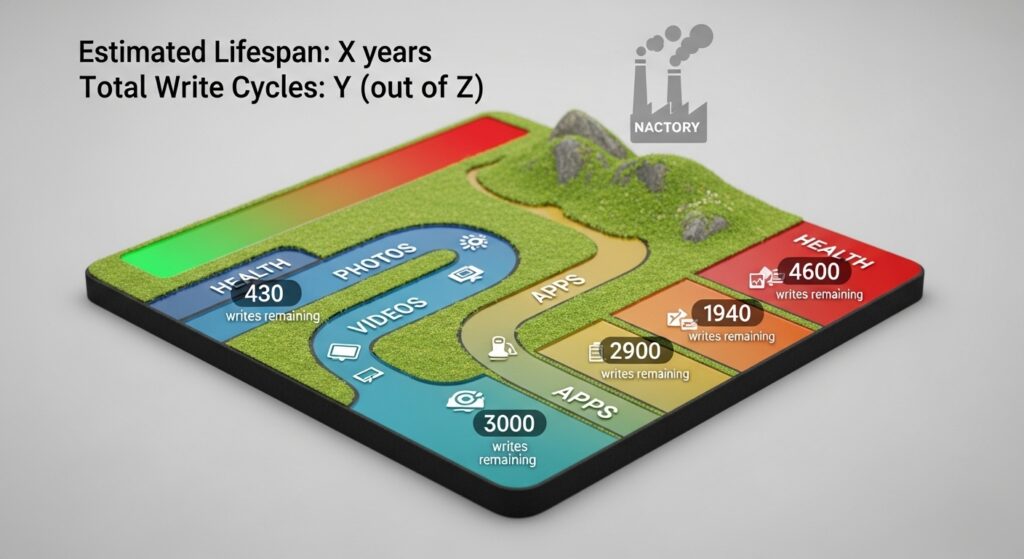

SDカードの寿命や書き込み限界は、このP/Eサイクルを何回繰り返せるかという耐久性の指標に基づいています。例えば「P/Eサイクルが3,000回」と仕様にあれば、1つのメモリセルが約3,000回の書き込みと消去に耐えられる設計であることを示しています。

ただし、これはSDカード全体を3,000回満杯にできるという意味ではない点に注意が必要です。SDカード内部のコントローラーは、「ウェアレベリング」という技術を使い、書き込みが特定のメモリセルに集中しないよう、データをすべてのセルに均等に分散させています。このため、カード全体としての寿命は、個々のセルの寿命よりも長くなります。

このように、SDカードの寿命と書き込み限界は、メモリセルの物理的な耐久性と、それを管理するコントローラーの性能によって決まる、複雑ながらも有限な指標なのです。

SDカードの種類ごとの耐久性比較

すべてのSDカードが同じ耐久性を持っているわけではありません。その違いは、主に採用されているNANDフラッシュメモリの種類によって決まります。メモリの種類は、1つのメモリセルに何ビットの情報を保存するかで分類され、密度が高いほどコストは下がりますが、耐久性も低下する傾向にあります。

現在主流となっている主な4つのタイプを比較してみましょう。

| NANDタイプ | セルあたりビット数 | 書き込み耐久性(P/Eサイクル) | 主な特徴 | 代表的な用途 |

| SLC | 1ビット | 約100,000回 | 最も高速で高耐久。信頼性が非常に高いが、高価。 | 産業用機器、エンタープライズサーバーなど |

| MLC | 2ビット | 約10,000回 | 性能、コスト、耐久性のバランスが良い。 | 高耐久SDカード、プロ用ビデオカメラ、高性能SSDなど |

| TLC | 3ビット | 約3,000回 | 高容量で安価。一般消費者向け製品で最も普及。 | 一般消費者向けSDカード、スマートフォン、USBメモリ |

| QLC | 4ビット | 約1,000回 | 最も大容量で低コスト。書き込み頻度が低い用途向け。 | 大容量データアーカイブ、読み取り中心のストレージなど |

なぜセルあたりのビット数が増えると耐久性が下がるのでしょうか。それは、電荷の量をより精密に制御し、読み取る必要が出てくるためです。SLCは「電荷があるか、ないか」の2状態を区別するだけで済みますが、QLCは16もの細かな電圧レベルを正確に区別しなければなりません。メモリセルが劣化してわずかな電荷漏れ(電圧ドリフト)が発生しただけでも、QLCは隣接する電圧レベルと誤認識しやすくなります。

このため、TLCやQLCは、SLCに比べて物理的な摩耗に対して非常に敏感であり、より早い段階で信頼性が低下してしまうのです。

書き込み回数の目安はどれくらい?

前述の通り、SDカードの書き込み回数の目安は、搭載されているNANDフラッシュメモリの種類によって大きく異なります。一般的な消費者向けSDカードで最も多く採用されているTLCタイプであれば、P/Eサイクルは約3,000回が一つの基準となります。

この数値をどう捉えればよいでしょうか。例えば、毎日カードの全容量を使い切るような使い方をした場合、理論上は数年で寿命に達する可能性があります。しかし、ほとんどのユーザーはそこまで過酷な使い方をしません。写真や動画を保存し、たまに削除する程度の一般的な使い方であれば、3,000回というサイクル数は、数年から10年以上の長期間にわたって使用できるポテンシャルを持っていると考えられます。

一方で、ドライブレコーダーや防犯カメラのように、常に映像を上書き録画し続ける用途では、TLCでは数ヶ月から1年程度で寿命を迎えることも珍しくありません。このような過酷な環境では、より耐久性の高いMLCを採用した「高耐久モデル」が推奨されます。MLCであればP/Eサイクルは約10,000回となり、TLCの3倍以上の耐久性が期待できます。

このように、書き込み回数の目安はあくまで理論値であり、実際の寿命はカードの種類と、どれだけ頻繁に書き込みや消去を行うかという使い方によって大きく変動するのです。

ツールで書き込み回数を確認する方法

自分のSDカードがどの程度消耗しているのか、具体的な書き込み回数や寿命を知りたいと考えるかもしれません。しかし、残念ながら、多くのSDカードではユーザーが簡単にこれらの内部情報を確認する標準的な方法が提供されていません。

それでも、カードの状態を診断するためのいくつかのツールは存在します。

メーカー提供の専用ユーティリティ

ソニーの「Media Scan Utility」やアイ・オー・データの「診断ミレル」のように、一部のSDカードメーカーは自社製品専用の診断ツールを提供しています。これらはカードのコントローラーと直接通信し、摩耗レベルや寿命の残量を「正常」「注意」「危険」といった形で示してくれる場合があり、最も信頼性の高い方法と言えます。お使いのカードメーカーがツールを提供していないか、公式サイトを確認してみるのが良いでしょう。

汎用的なディスクチェックツール

特定のメーカーに限定されない汎用ツールでも、カードの健康状態をある程度推測することは可能です。

- EaseUS Partition Master: このようなディスク管理ソフトには、ファイルシステムの論理的なエラーをチェックする機能や、物理的な不良セクタ(読み書きできなくなった領域)を検出する「サーフェステスト」機能が含まれています。不良セクタが増加している場合、それはカードが劣化している明確な兆候です。

- WindowsのCHKDSK: Windowsに標準で搭載されているコマンドラインツールです。ファイルシステムのエラーをスキャンし、不良セクタを検出して修復を試みます。

ただし、これらの診断ツールを使用する際には注意点があります。スキャン自体がカードへの読み書きアクセスを伴うため、すでに故障の兆候が見られるカードに対して実行すると、状態を悪化させ、データ損失の引き金になる可能性があります。診断は、問題が発生する前の予防的なメンテナンスとして、定期的に行うのが最も安全です。

SDカードの書き込み回数を延ばす賢い使い方

- 書き換え寿命を延ばす使い方

- 長持ちさせる保存・取り扱いのコツ

- 用途に合わせた高耐久SDカードの選び方

- 書き込みエラーが増えたときの対処法

- バックアップを取るタイミングと重要性

書き換え寿命を延ばす使い方

SDカードの物理的な寿命を延ばすために、日々の使い方で実践できるいくつかの有効な方法があります。これらの習慣は、内部のフラッシュメモリにかかる負担を軽減し、書き込み回数を効率的に使うことにつながります。

容量に十分な余裕を持たせる

SDカードは、容量ギリギリで使うよりも、常に20~30%程度の空き容量を確保しておくことが推奨されます。内部のコントローラーは、空き領域を作業スペースとして使い、書き込み処理を効率化(ウェアレベリング)しています。空き容量が少ないと、コントローラーはデータを書き込むために頻繁に既存データの移動(ガベージコレクション)を行う必要があり、これが「書き込み増幅」という現象を引き起こします。結果として、ユーザーが書き込んだデータ量よりも多くのデータが内部で書き込まれ、メモリの消耗を早めてしまうのです。より大容量のカードを選ぶことは、この作業スペースを確保する上で非常に効果的です。

カード上で直接ファイルを編集しない

写真のレタッチや動画編集などを、SDカード上のファイルで直接行うのは避けましょう。このような作業は、非常に多くの細かな書き込みと消去を繰り返すため、メモリセルに大きな負担をかけます。適切な手順は、まずファイルをPCやスマートフォンの内蔵ストレージにコピーし、そこで編集作業を行い、完成したデータだけを必要に応じてSDカードに書き戻すことです。

PCなどに常時接続したままにしない

SDカードをPCのスロットやUSBリーダーに挿したままにしておくと、OSのバックグラウンドプロセス(インデックス作成など)によって、意図しない書き込みが断続的に発生する可能性があります。不要な書き込みサイクルを消費しないためにも、使い終わったらその都度取り外す習慣をつけましょう。

複数のカードをローテーションして使う

特にカメラマンなど、日常的に大量のデータを書き込む場合は、複数のSDカードを用意し、ローテーションしながら使うのが賢明です。これにより、1枚のカードに摩耗が集中するのを防ぎ、セット全体の寿命を延ばすことができます。

長持ちさせる保存・取り扱いのコツ

書き込み回数だけでなく、物理的な取り扱いや保存環境もSDカードの寿命に大きく影響します。デリケートな電子機器であることを忘れずに、丁寧に扱うことが大切です。

高温・多湿を避ける

SDカードは熱に弱く、特に夏場の車内など、極端な高温環境に放置するとメモリセルの劣化が加速したり、コントローラーが損傷したりする危険性があります。また、湿気は内部回路の腐食やショートの原因となるため、乾燥した涼しい場所で保管するのが理想です。

物理的な衝撃や静電気に注意する

カードの落下による衝撃や、強い振動は内部の接続部分を破損させる可能性があります。また、乾燥した季節に発生しやすい静電気は、カード内部の精密な電子部品を一瞬で破壊してしまうことがあります。カードに触れる前には、金属製のドアノブに触れるなどして、身体の静電気を放電させるとより安全です。

「安全な取り外し」を徹底する

PCやカメラでデータアクセス中にSDカードを引き抜くのは、絶対にやめてください。ファイルシステムが破損し、最悪の場合、カード内のすべてのデータが失われる可能性があります。必ずOSの「ハードウェアの安全な取り外し」や、デバイスの電源をオフにするなど、所定の手順を踏んでからカードを取り出しましょう。

コネクタ部分を清潔に保つ

カードの金属端子(コネクタ)部分に皮脂やホコリが付着すると、接触不良の原因となります。端子部分には直接手で触れないようにし、汚れた場合は、乾いた柔らかい布で優しく拭き取ってください。

用途に合わせた高耐久SDカードの選び方

SDカードを長持ちさせる最も効果的な方法の一つは、最初から自分の用途に合った耐久性を持つ製品を選ぶことです。すべての用途を1種類のカードでまかなおうとすると、過酷な環境では早期の故障につながりかねません。

ここでは、主要な3つの用途別に最適なカードの選び方を解説します。

| 用途 | 主な書き込み負荷 | 重視すべき仕様 | 推奨NANDタイプ | 推奨クラス/規格 |

| ドライブレコーダー/防犯カメラ | 絶え間ない上書き録画(高耐久性が最優先) | 書き込み耐久性(P/Eサイクル)、耐熱性 | MLC | 「高耐久(High Endurance)」モデル |

| プロ向け4K/8Kビデオ撮影 | 大容量データの持続的な書き込み(速度が必須) | ビデオスピードクラス(Vクラス) | MLC / TLC | V60、V90、UHS-IIインターフェース |

| スマホ/ゲーム機(アプリ実行) | 小さなファイルの頻繁な読み書き(応答性が鍵) | アプリケーションパフォーマンスクラス(Aクラス) | TLC / QLC | A2クラス(ホストデバイスの対応が必要) |

ドライブレコーダーや防犯カメラ用

常に映像を上書きし続けるこれらの機器には、TLCではなく、その3倍以上の耐久性を持つMLC NANDを採用した「高耐久」モデルが不可欠です。また、夏場の車内のような過酷な温度変化に耐えるため、動作温度範囲が広い(例:-25℃~85℃)製品を選びましょう。

高解像度ビデオ撮影用

4Kや8Kビデオの撮影では、コマ落ちを防ぐために、最低保証されている持続書き込み速度が最も重要になります。この指標は「ビデオスピードクラス(Vクラス)」で示され、4K撮影ならV30以上、より高画質な撮影や8KにはV60やV90が推奨されます。これらの高速性能を発揮するには、UHS-II対応のカードと機器が必要です。

スマートフォンやゲーム機のアプリ保存用

アプリをカードから直接実行する場合、動画のような連続した書き込み速度よりも、無数の小さなファイルを素早く読み書きする「ランダムアクセス性能」が快適さを左右します。この性能は「アプリケーションパフォーマンスクラス(Aクラス)」で示され、A1よりも高性能なA2クラスのカードを選ぶと、アプリの起動時間短縮やスムーズな動作が期待できます。

このように、単に「速い」「大容量」というだけでなく、自分の使い方に特化した仕様を持つカードを選ぶことが、失敗や後悔を避け、結果的にコストパフォーマンスを高める鍵となります。

書き込みエラーが増えたときの対処法

SDカードを使用していて、ファイルの保存に失敗したり、データが破損したりするエラーが頻繁に起こるようになったら、それはカードの寿命が近づいているサインかもしれません。慌てず、しかし迅速に対処することが、データ損失を防ぐために重要です。

まずはデータのバックアップを最優先

書き込みエラーや読み取りエラーが発生し始めたら、それ以上の書き込みは試みず、直ちにカード内にあるすべてのデータをPCなどの別の安全な場所にコピーしてください。エラーが出ている状態での操作は、カードにさらなる負荷をかけ、状態を悪化させる可能性があるため、可能な限り迅速に、一度でバックアップを完了させることが望ましいです。

カードが「読み取り専用」になった場合

SDカードのコントローラーには、メモリの摩耗が限界に達したと判断すると、データを保護するためにカードを意図的に「読み取り専用(リードオンリー)」状態にするフェイルセーフ機能が備わっている場合があります。この状態になると、新しいデータの書き込みや削除は一切できなくなりますが、既存のデータを読み出すことは可能です。これはカードからの最後の警告です。フォーマットなどで修復しようとせず、速やかにデータを救出し、そのカードは使用を中止してください。

フォーマットを試す前に

ファイルシステムの論理的なエラーが原因で不具合が起きている場合、フォーマットすることで問題が解決するケースもあります。しかし、これはカード内のデータがすべて消去される操作です。必ずバックアップを取ってから実行してください。フォーマットは、OS標準の機能ではなく、SDアソシエーションが配布している「SD Memory Card Formatter」を使用することが推奨されます。これは、SDカードの物理構造に最適化された形でフォーマットを行い、パフォーマンスを回復させる効果が期待できるためです。

ただし、物理的なメモリセルの劣化が原因である場合、フォーマットしてもエラーは改善せず、すぐに再発します。エラーが続く場合は、そのカードの寿命だと判断し、新しいものに交換しましょう。

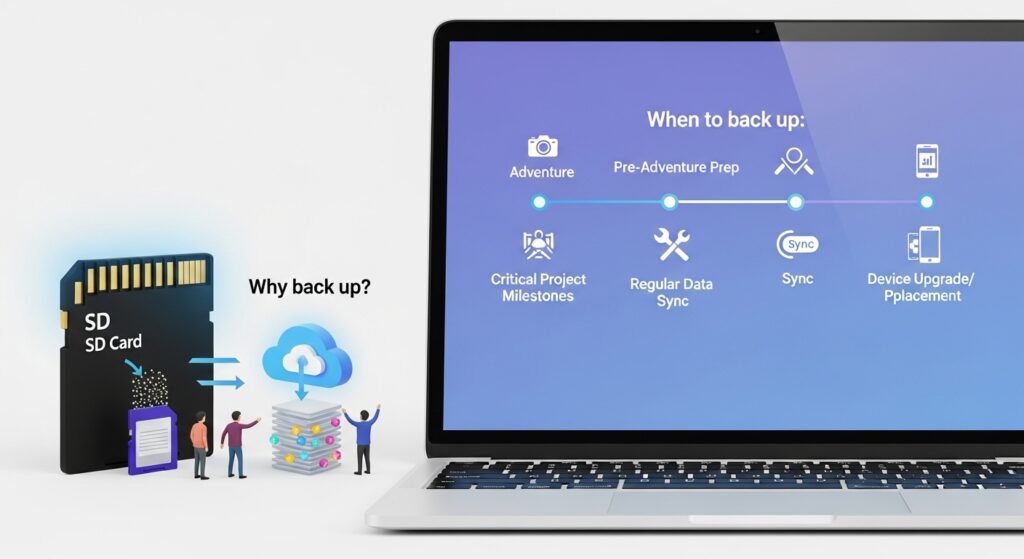

バックアップを取るタイミングと重要性

これまでの説明で明らかなように、SDカードは永続的なデータストレージではなく、いつか必ず寿命を迎える「消耗品」です。そのため、SDカードを運用する上で最も重要なことは、定期的なバックアップを習慣にすることに他なりません。

バックアップを取るべき最適なタイミングは、「エラーが起きてから」ではありません。「データを失いたくないと思った、そのとき」です。エラーの兆候が現れてからでは、すでに手遅れになっている可能性もあります。

バックアップは「複製品」ではなく「避難所」

旅行で撮影した写真や、仕事で作成したファイルなど、SDカードに新しい重要なデータを保存したら、できるだけ早くPCの内蔵ストレージや外付けハードディスク、クラウドストレージなどにコピーする習慣をつけましょう。これにより、万が一SDカードが故障しても、元のデータは安全な場所に保護されます。

3-2-1ルールを参考に

データのバックアップ戦略として有名な「3-2-1ルール」という考え方があります。これは、

- データを3つ持つ(オリジナル+2つのコピー)

- 2種類の異なるメディアに保存する(例:PCの内蔵HDDと外付けHDD)

- 1つはオフサイト(物理的に離れた場所)に保管する(例:クラウドストレージや実家など)

というものです。すべてのデータにこのルールを適用するのは大変かもしれませんが、絶対に失いたくない最も重要なデータについては、このような堅牢なバックアップ体制を検討する価値があります。

結局のところ、どんなに高価で高耐久なSDカードを使ったとしても、故障のリスクをゼロにすることはできません。データ損失に対する究極の防御策は、テクノロジーへの過信ではなく、地道で確実なバックアップ作業なのです。

SDカードの書き込み回数を理解して長く使おう

この記事では、SDカードの書き込み回数と寿命に関する様々な側面を解説してきました。最後に、大切なポイントをまとめます。

- SDカードの寿命はNANDフラッシュメモリの物理的な劣化によって決まる

- 書き込みや消去のたびにメモリセルはわずかに消耗していく

- 寿命の目安はP/Eサイクルという指標で示される

- カードの種類(SLC, MLC, TLC, QLC)で耐久性は大きく異なる

- 一般向けカードの多くはTLCで、P/Eサイクルは約3,000回が目安

- 実際の寿命は使い方によって大きく変動する

- 専用ツールでなければ正確な消耗度は確認しにくい

- 容量に余裕を持たせることが寿命を延ばす鍵となる

- カード上で直接ファイルを編集するのは避けるべき

- 高温、多湿、衝撃、静電気など物理的なダメージにも注意が必要

- 「安全な取り外し」を必ず実行する

- ドライブレコーダーには「高耐久」モデルが必須

- 高解像度ビデオには「ビデオスピードクラス」が重要

- スマホアプリ用には「アプリケーションパフォーマンスクラス」を確認する

- 書き込みエラーは寿命が近いサインなので、すぐにバックアップを取る

- SDカードは消耗品であり、定期的なバックアップが最も重要