お使いのモバイルバッテリーが、まるで風船のようにパンパンに膨らんでいて驚いた経験はありませんか。その現象は、単なる見た目の変化ではなく、内部で異常が発生している危険なサインです。多くの人が、モバイルバッテリーが膨張する仕組みや、リチウムイオン電池の劣化とガス発生の関係について詳しく知らず、そのまま使い続けてしまうことがあります。

しかし、高温環境がバッテリー膨張を招く理由や、過充電・過放電によるリスクとは何かを理解しないまま放置するのは非常に危険です。特に、粗悪品や偽造品が危険なワケを知らずに使っている場合、リスクはさらに高まります。この記事では、長期間の使用で起こる劣化現象から、多くの人がやりがちな充電しっぱなしは危険なのか、そして安全な充電方法までを網羅的に解説します。

さらに、万が一の事態に備え、膨張を見つけたときの対処法や、意外と知られていない膨張したモバイルバッテリーの捨て方、そして今後、膨張を防ぐための日常的な使い方の工夫についても詳しくご紹介します。この記事を読めば、安全なモバイルバッテリーとの付き合い方が分かります。

- モバイルバッテリーが膨張する科学的な仕組みと根本原因

- 膨張を加速させる日常に潜む5つの危険な使い方

- 膨張を発見した際に絶対にしてはいけないことと緊急時の対処法

- 自治体ごとのルールに基づいた安全で正しい処分方法

科学的に解説!モバイルバッテリー膨張の根本原因

- モバイルバッテリーが膨張する仕組み

- リチウムイオン電池の劣化とガス発生の関係

- 長期間の使用で起こる劣化現象

- 高温環境がバッテリー膨張を招く理由

- 過充電・過放電によるリスクとは

- 粗悪品や偽造品が危険なワケ

モバイルバッテリーが膨張する仕組み

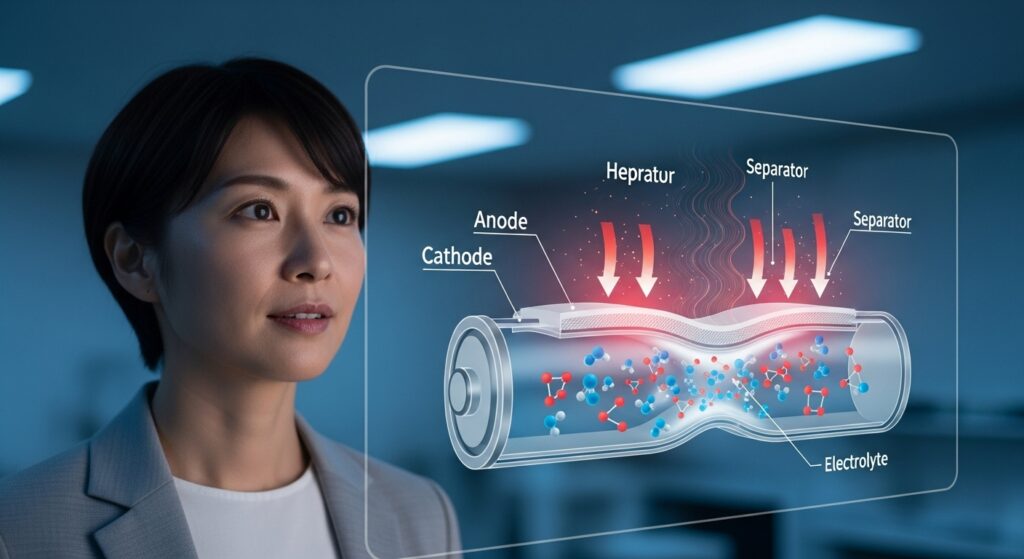

モバイルバッテリーが膨張する直接的な原因は、内部のリチウムイオン電池で発生するガスにあります。リチウムイオン電池は、正極、負極、電解液、そして両極を隔てるセパレーターという4つの主要な要素で構成されています。充放電は、リチウムイオンがこの電解液を通って正極と負極の間を移動することで行われます。

しかし、電池が劣化すると、この正常な化学反応のサイクルから外れ、副次的な反応が起こるようになります。具体的には、内部の電解液が分解を始めることで、意図しないガスが発生するのです。

モバイルバッテリーの外装には、アルミラミネートフィルムという柔らかい素材が使われていることが多く、この構造は内部で発生したガスの逃げ場をなくしてしまいます。結果として、発生したガスが内部に溜まり続け、内圧が高まることで、風船のように外装が膨らむという現象が起こります。この膨張は、内部で異常が起きていることを知らせる警告サインと言えます。

リチウムイオン電池の劣化とガス発生の関係

リチウムイオン電池の劣化とガスの発生は、密接な関係にあります。電池は消耗品であり、充放電を繰り返すたびに、電極の素材がわずかに変化し、性能が徐々に低下していきます。このプロセスが「劣化」です。

劣化が進行すると、電池内部の化学的なバランスが崩れやすくなります。例えば、過充電や高温といったストレスが加わると、電解液の分解反応が急激に加速します。電解液が分解される際に発生するガスの主成分は、水素や二酸化炭素、メタンといった可燃性のものです。これらのガスが内部に蓄積されることが、膨張の直接的な原因となります。

つまり、電池の劣化は避けられない現象ですが、その劣化プロセスが異常な条件下で加速されると、危険なガス発生につながると考えられます。一度ガスが発生して膨張してしまったバッテリーは、化学的に元の状態に戻ることは決してありません。

長期間の使用で起こる劣化現象

モバイルバッテリーは、使用期間が長くなるほど、また充放電の回数が多くなるほど、避けられない経年劣化が進行します。一般的に、リチウムイオン電池の寿命の目安は、充放電サイクルで300回から500回程度、期間にすると1年から2年ほどとされています。

この寿命を超えて使用を続けると、内部では様々な劣化現象が起こります。例えば、電極の表面に不要な皮膜が形成され、リチウムイオンの移動がスムーズに行えなくなることで、バッテリーの容量が低下します。これが、「充電の持ちが悪くなった」と感じる主な理由です。

さらに劣化が進むと、内部抵抗が増加してバッテリーが発熱しやすくなったり、電解液の分解が起こりやすくなったりします。これらの現象が複合的に作用し、ガス発生のリスクを高めることにつながります。長年愛用しているモバイルバッテリーは、たとえ外見に変化がなくても、内部で劣化が進行している可能性を認識し、適切なタイミングで買い替えることが大切です。

高温環境がバッテリー膨張を招く理由

モバイルバッテリーの劣化を加速させる最大の外的要因が、高温環境です。リチウムイオン電池内部で起こる化学反応は、温度に非常に敏感です。温度が高くなると、目的の化学反応だけでなく、電解液の分解といった望ましくない副反応も指数関数的に速まります。

リチウムイオン電池が安定して性能を発揮できるのは25℃前後で、一般的に安全とされる上限は45℃程度と言われています。これを超える温度に晒されると、ガス発生のリスクが劇的に上昇します。

特に危険な高温環境の例

- 真夏の車内への放置: 閉め切った車内は、短時間で60℃を超えることもあり、バッテリーにとって極めて過酷な環境です。

- 直射日光の当たる場所: 窓際や屋外のベンチなど、直射日光が当たる場所に長時間置くことも避けるべきです。

- 暖房器具の近く: 冬場にストーブやヒーターの近くで充電・保管する行為も、バッテリーを高温に晒す原因となります。

これらの環境は、バッテリーの寿命を縮めるだけでなく、膨張や発火といった深刻な事故に直結する可能性があるため、絶対に避けなければなりません。

過充電・過放電によるリスクとは

バッテリーに対する不適切な充電管理、特に「過充電」と「過放動」も、劣化を促進し、膨張の引き金となります。

過充電とは、バッテリーが100%満充電になった後も、充電を続ける行為のことです。多くの製品には過充電を防ぐ保護回路が内蔵されていますが、この回路が正常に機能しない場合や、回路自体の品質が低い場合、バッテリーに過剰な電圧がかかり続けます。すると、正極の構造が不安定になり、電解液の分解が急激に進んで多量のガスが発生します。就寝中に一晩中充電し続ける習慣は、このリスクを高める可能性があります。

一方、過放電は、バッテリー残量が0%の状態で長期間放置される状態を指します。電圧が極端に低下すると、負極の銅箔が溶け出すなど、内部で深刻なダメージが発生します。この状態から再び充電しようとすると、内部が不安定になっているため、ガスが発生しやすくなります。長期間使わないバッテリーは、50%程度の残量を保って保管することが推奨されます。

粗悪品や偽造品が危険なワケ

市場には、非常に安価なモバイルバッテリーが出回っていますが、その中には安全性を軽視した粗悪品や偽造品も紛れ込んでいます。これらの製品が危険な理由は、主に安全を守るための仕組みが不十分である点にあります。

信頼できるメーカーの製品には、過充電、過放電、過電流、異常な温度上昇などを検知して電流を遮断する、多重の「保護回路」が搭載されています。しかし、コストを削減するために、粗悪品ではこの保護回路が省略されていたり、性能の低い部品が使われていたりすることがあります。

このような製品を使用すると、過充電が簡単に発生してしまったり、内部でショートが起きても電流が止まらなかったりするため、発熱やガス発生のリスクが格段に高まります。

PSEマークの重要性

日本国内で販売されるモバイルバッテリーには、「PSEマーク」の表示が法律で義務付けられています。これは、国が定めた技術基準への適合が確認された、安全性の証です。PSEマークのない製品は、安全基準を満たしていない違法な製品であり、重大な事故につながる恐れがあるため、絶対に購入・使用してはいけません。価格の安さだけで選ばず、信頼できるメーカーのPSEマーク付き製品を選ぶことが、安全を確保するための第一歩となります。

ユーザーができるモバイルバッテリー膨張原因への対策

- 充電しっぱなしは危険?安全な充電方法

- 膨張を防ぐための日常的な使い方の工夫

- 膨張を見つけたときの対処法

- 膨張したモバイルバッテリーの捨て方

- モバイルバッテリー膨張の原因を知り安全対策を

充電しっぱなしは危険?安全な充電方法

モバイルバッテリーを充電しっぱなしにする行為は、バッテリーの劣化を早める可能性があり、注意が必要です。前述の通り、多くの製品には過充電を防止する保護回路が搭載されていますが、100%の満充電状態が長く続くと、バッテリー内部へのストレスが大きくなり、劣化を促進する一因となります。

安全な充電のためのポイント

- 満充電での放置を避ける: 充電が完了したら、できるだけ速やかにケーブルを抜くことを心がけましょう。特に、就寝中に朝まで充電し続ける習慣は見直すのが賢明です。

- 80%~90%で止める工夫: バッテリーの劣化を最も緩やかにできるのは、充電量を20%~80%の間に保つこととされています。可能であれば、満充電になる少し手前で充電を終えることで、バッテリーへの負荷を軽減できます。

- 「ながら充電」を避ける: モバイルバッテリー本体を充電しながら、同時にそのバッテリーからスマートフォンなどを充電する「パススルー充電」に対応した製品もありますが、この行為は本体に大きな熱を発生させます。熱は劣化の最大の敵であるため、ながら充電は避けるのが望ましいです。

- 適切な充電器を使う: 本体を充電する際は、製品に付属、またはメーカーが推奨する仕様の充電器を使用してください。仕様に合わない安価な充電器は、適切な電力制御ができず、バッテリーに過剰な負荷をかける恐れがあります。

これらの点を意識するだけで、バッテリーの寿命を延ばし、安全性を高めることにつながります。

膨張を防ぐための日常的な使い方の工夫

モバイルバッテリーの膨張を未然に防ぐためには、日々の使い方や保管方法に少し気を配ることが鍵となります。危険な兆候が現れる前に、予防的な対策を講じましょう。

まず、物理的な衝撃からバッテリーを守ることが大切です。落下させたり、カバンの中で硬いものとぶつかったり、ズボンの後ろポケットに入れたまま座ったりする行為は、内部の繊細な構造を傷つけ、ショートを引き起こす原因になりかねません。持ち運ぶ際は、衝撃を緩和できるポーチに入れるなどの工夫が有効です。

次に、保管環境の管理も欠かせません。前述の通り、高温はバッテリーにとって最大の敵です。直射日光の当たる場所や夏場の車内はもちろん、湿度の高い場所も避けて、風通しの良い涼しい場所で保管してください。また、長期間使用しない場合は、残量を50%程度にしてから保管すると、過放電による劣化を防ぐことができます。

最後に、バッテリーの寿命のサインを見逃さないようにしましょう。「充電に時間がかかるようになった」「満充電してもすぐに空になる」「使用中に以前より熱くなる」といった症状は、寿命が近い証拠です。膨張という危険信号が出る前に、新しい製品への買い替えを検討することが、最も確実な安全対策と言えます。

|

|

CIO スパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) 急速充電 磁石 マグネット吸着 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 新品価格 |

![]()

膨張を見つけたときの対処法

もしお使いのモバイルバッテリーに膨張や、異臭、異常な発熱といった危険な兆候が見られた場合、パニックにならずに冷静に対処することが被害を最小限に食い止めるために不可欠です。

直ちに実行すべき安全手順

- 使用・充電を即時中止する: 最も重要な初動です。もしスマートフォンなどに接続されていたり、充電ケーブルに繋がっていたりした場合は、直ちに全てのケーブルを抜いてください。通電を続けると、異常な化学反応を助長し、事態を悪化させるだけです。

- 安全な場所へ移動させる: 周囲に燃えやすいもの(紙、布、カーテンなど)がない、安全な場所へバッテリーを移動させます。理想的なのは、コンクリートやタイルの床の上、あるいは金属製のトレイや缶の中です。

- 状態を監視し、換気する: 安全な距離を保ちながら、バッテリーの状態を注意深く観察します。もし発煙が始まった場合、その煙には有害な化学物質が含まれている可能性があるため、絶対に吸い込まず、速やかに窓を開けて換気を行ってください。

絶対にやってはいけないNG行為

- 押さえつける・圧力をかける: 膨らみを元に戻そうと押す行為は、内部ショートを誘発し、発火・爆発のリスクを著しく高めます。

- 充電を試みる: 膨張したバッテリーへの充電は、火に油を注ぐようなもので、極めて危険です。

- 穴を開ける・分解する: ガスを抜こうと針などで穴を開ける行為は、確実に内部ショートを引き起こし、激しい発火につながる最も危険な行為の一つです。

- 水や塩水に浸ける: 内部のリチウムが水と反応し、可燃性の水素ガスを発生させる恐れがあるため、絶対にやめてください。

適切な初期対応の後、次のステップである安全な処分方法へと進む必要があります。

膨張したモバイルバッテリーの捨て方

膨張したモバイルバッテリーの処分は、多くの人が戸惑う問題です。絶対に一般ごみ(可燃ごみ・不燃ごみ)として捨ててはいけません。ごみ収集車や処理施設での火災事故の大きな原因となっており、社会的な問題になっています。

しかし、処分には「パラドックス」とも言える状況が存在します。多くの家電量販店などに設置されている小型充電式電池のリサイクルボックス(JBRC協力店)は、安全上の理由から「破損、水濡れ、膨張した電池」の回収は対象外としているのです。

では、どこへ持ち込めばよいのでしょうか。安全な処分ルートは主に以下の3つです。

- 携帯キャリアショップ: NTTドコモ、au、ソフトバンクなどのショップでは、多くの場合、メーカーやブランドを問わず、膨張したバッテリーも無料で引き取ってくれます。最も推奨される選択肢の一つです。

- 製品のメーカー・輸入事業者: 法律に基づき、事業者は自主回収の義務を負っています。メーカーのウェブサイトなどを確認し、回収窓口に問い合わせてみましょう。

- 地方自治体: 上記で処分できない場合の最後の砦です。対応は自治体によって大きく異なるため、お住まいの市区町村のウェブサイトやごみ収集の案内で、「モバイルバッテリー」「リチウムイオン電池」「危険ごみ」などの項目を確認することが不可欠です。

【重要】主要都市別の処分方法(一例)

処分ルールは自治体により大きく異なります。以下は一例であり、処分前には必ずご自身の自治体の最新情報をご確認ください。

| 自治体名 | 処分方法の概要 | 注意事項 |

| 東京都 新宿区 | 清掃事務所や清掃センターへ直接持ち込む。 | 集積所には出せません。膨張品は必ず施設へ持ち込む必要があります。 |

| 東京都 品川区 | 「陶器・ガラス・金属ごみ」の日に、別の袋に入れて集積所へ出す。 | 袋に「充電池」と明記し、端子部分をテープで絶縁することが必須です。 |

| 大阪市 | 居住区の環境事業センターへ電話で申し込み、訪問回収してもらう。 | 膨張品も回収対象です。職員に直接手渡す必要があります。 |

| 名古屋市 | 「電池類」として、プラスチック資源と同じ収集日に、別の透明な袋で出す。 | プラスチック資源の袋とは明確に分け、端子部分の絶縁が必須です。 |

| 札幌市 | 市が指定する回収拠点(清掃工場など)へ直接持ち込む。 | 破損・膨張バッテリーの専用回収場所が設けられています。 |

| 福岡市 | 各区役所などに設置の「資源物回収ボックス」へ持ち込む。 | 小型家電回収ボックスとは異なるため、投入場所を間違えない注意が必要です。 |

どの方法で処分する場合でも、USBポートなどの金属端子部分をビニールテープで覆い、「絶縁処理」を行うことが、輸送中のショートを防ぐために極めて重要です。

モバイルバッテリー膨張の原因を知り安全対策を

この記事では、モバイルバッテリーが膨張する科学的な仕組みから、その引き金となる日常的な要因、そして緊急時の対処法と安全な処分方法までを詳しく解説しました。最後に、重要なポイントを改めてまとめます。

- モバイルバッテリーの膨張は内部の電解液が分解しガスが発生することで起こる

- 経年劣化、高温環境、過充電や過放電、物理的衝撃が主な原因となる

- PSEマークのない安価な非正規製品は保護回路が不十分で危険性が高い

- 膨張の兆候を見つけたら直ちに使用と充電を中止する

- 膨張した部分を押したり穴を開けたりする行為は絶対にしない

- 安全な処分までの一次保管は金属製の缶などが推奨される

- 一般ごみとして捨てるのは火災の原因となるため固く禁じられている

- 多くの家電量販店のリサイクルボックスは膨張品を回収対象外としている

- 処分は携帯キャリアショップや自治体のルールに従うのが基本

- 東京都内でも区によって収集ルールが大きく異なるため確認が必須

- 処分前にはUSBポートなどをテープで覆う絶縁処理を必ず行う

- 予防策として高温環境、特に夏場の車内や直射日光下での放置を避ける

- 充電しっぱなしや「ながら充電」はバッテリーへの負荷を高める

- 落下などの物理的衝撃を与えないよう丁寧に扱う

- 充電が遅い、持ちが悪いなどの寿命のサインが見えたら買い替えを検討する